Saint Sulpice Sévère, prêtre

Saint Sulpice Sévère

Disciple de saint Martin (+ 410)

Né d'une famille distinguée d'Aquitaine, Sulpice Sévère abandonne sa carrière d'avocat après le décès de sa femme (399) et mène la vie monastique à Primuliacum (dans l'actuel département de l'Aude ?) jusqu'à sa mort. Attiré par la renommée de saint Martin, il avait fait le pèlerinage de Tours. Auteur d'une Chronique universelle, intéressante surtout pour ce qu'il dit de son époque, il est connu pour sa Vie de saint Martin, écrite avant la mort de l'évêque de Tours (397), complétée par trois Lettres et deux livres de Dialogues. Il veut montrer que Martin a dépassé par sa sainteté et ses miracles les ascètes égyptiens eux-mêmes. L'influence de la Vie d'Antoine par saint Athanase y est visible. E. C. Babut (1912) avait refusé toute valeur historique à la Vie ; les travaux de J. Fontaine (1961-1967) ont montré, derrière l'intention édifiante, derrière l'idéalisation et la stylisation de la personne de Martin, l'authenticité d'un noyau historique considérable. La forme littéraire de l'œuvre, toute nourrie des classiques (notamment Salluste et Tacite), atteint une perfection raffinée. L'influence de la Vie sur la diffusion du culte de saint Martin et sur la spiritualité monastique fut considérable.

Pierre Thomas CAMELOT, « SULPICE SÉVÈRE (360 env.-env. 420) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 29 janvier 2017. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/sulpice-severe/

texte numérisé et mis en page par François-Dominique FOURNIER

Sulpice Sévère, issu d’une famille illustre, naquit vers l’an 350, dans la province d’Aquitaine. Son éducation répondit à la richesse et aux vues ambitieuses de ses parents. À l’exemple de plusieurs de ses contemporains devenus célèbres, Sulpice Sévère débuta de bonne heure au barreau. C’était alors, comme jadis à Rome, le chemin le plus court pour arriver aux dignités. L’habitude de la parole et le maniement des affaires révélaient promptement, chez les hommes instruits et sérieux, l’aptitude aux fonctions élevées de l’empire. Sulpice s’y distingua par son éloquence, la souplesse de son esprit, son habileté à déjouer les artifices de la chicane, la rectitude de son jugement, et la solidité de son argumentation. Sa réputation se répandit au loin. Comblé des dons de la fortune et du génie, il pouvait aspirer sans témérité aux premières charges de l’État. Entièrement absorbé par les préoccupations mondaines, dans un âge où toutes les espérances sourient à l’imagination, il s’engagea dans le mariage en épousant une femme de famille consulaire, également remarquable par ses richesses et ses alliances. Sa belle-mère se nommait Bassula. Il était impossible à un jeune homme d’entrer dans la carrière des honneurs sous de plus heureux auspices. Hélas ! tous ces beaux rêves d’avenir ne tardèrent pas à s’évanouir. La Providence lui réservait une destinée plus glorieuse. La mort lui ravit son épouse, et le plongea dans une tristesse profonde. Heureusement son âme, au milieu de tant d’illusions, était restée chrétienne. Au lieu de se laisser abattre par le désespoir, il se redressa énergiquement, et chercha des consolations dans la piété. Dieu récompensa magnifiquement sa foi entre mille autres grâces, il lui ménagea celle de devenir l’ami de saint Martin, évêque de Tours.

Sulpice Sévère fat affermi dans sa résolution de quitter le monde par un compagnon d’enfance et d’études, saint Paulin, qui renonça lui-même aux grandeurs du siècle après avoir été revêtu de la dignité de consul, et fut plus tard la gloire de l’Église de Nole, en Campanie. Sulpice était encore dans la première fleur de l’âge. Son sacrifice en fut plus méritoire. Il n’hésita pas un moment, et, en se consacrant au service de Dieu, il se dépouilla sur-le-champ de la propriété, de ses biens, qui étaient considérables. Cependant, à l’imitation de saint Ambroise, il ne vendit pas ses héritages pour en distribuer le prix aux pauvres ; il se contenta de les céder à l’Église, en s’en réservant l’usufruit. Ce genre d’abandon plaisait davantage à ces grands personnages, accoutumés à exercer directement une influence active sur les hommes. Saint Paulin exalte en termes pompeux cet acte de désintéressement, qu’il regarde comme l’accomplissement. du précepte de saint Paul recommandant aux chrétiens de posséder comme s’ils ne possédaient pas.

Personne ne l’ignore, les généreuses résolutions, comme les grandes œuvres, sont ordinairement soumises aux épreuves. En cette occasion, Dieu n’en dispensa pas son serviteur. Sulpice rencontra des contradictions et des obstacles de tous côtés. Son changement de vie irrita son père, et excita la risée de ses anciens amis. À ces chagrins, dont l’amertume le désolait, vint se joindre la maladie. À deux reprises différentes, il tomba grièvement malade ; mais sa force d’âme, aidée de la grâce divine, triompha de toutes les tentations.

Peu de temps après sa conversion, Sulpice Sévère vint à Tours visiter saint Martin. L’histoire ne nous a pas fait connaître la cause de ce voyage. Nous pouvons l’attribuer à cet attrait invincible qui poussait vers l’illustre évêque de Tours les cœurs héroïques, saintement passionnés pour Dieu et pour son Église ; amoureux des rigueurs salutaires de la mortification de la croix, animés de l’amour du prochain. On croit communément que cette première entrevue eut lieu vers l’an 393. Sulpice fut accueilli avec les témoignages les plus touchants de bonté et d’affection, de la part de saint Martin. L’humble évêque le remercia d’abord de ce qu’il avait entrepris en sa considération un si long et si pénible voyage. Il le fit asseoir à sa table : faveur qu’il accordait rarement, surtout aux grands du monde. « Quelque misérable que je sois, dit Sulpice Sévère, je n’ose presque le reconnaître ; ce grand saint m’a fait l’honneur de me recevoir à sa table ? de me verser de l’eau sur les mains, de me laver les pieds. Il n’y eût pas moyen de m’en dispenser, ni de m’y opposer. Je fus tellement accablé du poids de son autorité, que j’aurais cru faire un crime de ne m’y pas soumettre. »

Ainsi saint Martin remplissait envers un étranger les devoirs de l’hospitalité chrétienne ; ainsi commença pour Sulpice Sévère cette douce familiarité avec notre saint évêque, qui fit l’honneur et la consolation de sa vie. Durant son séjour à Tours, Sulpice étudiait la vie et les vertus de saint Martin, comme le meilleur modèle à suivre ; déjà même il avait conçu le dessein de mettre par écrit tout ce qu’il avait appris des actions de notre illustre évêque. Jamais projet littéraire ne porta plus bonheur à un écrivain : la postérité connaît surtout Sulpice Sévère comme l’historien de saint Martin. Quoique notre saint prélat eût l’habitude de ne jamais parler de lui-même, et de cacher les grâces particulières que Dieu lui accordait, Sulpice cependant affirme qu’il apprit de sa propre bouche une partie des faits racontés dans son histoire. D’autres traits, avec quantité de circonstances intéressantes, lui furent révélés par les clercs de l’Église de Tours ou par les moines de Marmoutier. Peu d’auteurs ont eu la même bonne fortune. Aussi son récit peut-il être considéré comme entièrement digne de foi, puisqu’il s’appuie constamment sur le rapport de témoins oculaires, quand il ne reproduit pas les paroles, mêmes de saint Martin.

À l’école d’un maître si habile, Sulpice fit de rapides progrès. Non content de venir de temps en temps passer quelques jours de retraite à Marmoutier, il transforma sa propre maison en communauté. Là, au milieu de ses anciens serviteurs et esclaves, devenus ses frères en Jésus-Christ, il mettait en pratique les plus austères exercices de la mortification, et passait ses jours dans les plus douces occupations de la piété. Il eut des disciples, parmi lesquels on compte Victor, qui avait reçu les premières leçons de la vie monastique à Tours. Au sein de cette agréable solitude, Sulpice Sévère, adonné à la méditation des choses célestes et à l’étude des saintes lettres, conservait une entière liberté d’esprit, et même cette aimable gaieté qui fut souvent le partage des serviteurs de. Dieu. On trouve une preuve charmante de cet enjouement, innocent dans une lettre qu’il écrivit à saint. Paulin. Celui-ci l’avait prié de lui envoyer un cuisinier. Sulpice l’informe qu’il est assez heureux pour pouvoir satisfaire à sa demande, et qu’il lui enverra bientôt. un serviteur plein de bonnes qualités. « Je ne veux pas toutefois, ajoute-t-il en riant, trop vanter ses talents ; car il a été élevé dans ma cuisine, où l’on ne fait cuire que des fèves et d’autres légumes, où les mets les plus recherchés sont une espèce de bouillie et des herbes hachées, dont tout l’assaisonnement, n’est que du vinaigre et des feuilles de plantes aromatiques. » Saint Paulin et Sulpice Sévère vécurent toujours dans une étroite union. Outre le trait que nous venons de citer, nous apporterons encore, comme preuve de leur intimité, les petits présents qu’ils étaient dans l’habitude d’échanger entre eux. Un jour, Sulpice envoya à l’évêque de Nole un manteau de poils de chameau, grossier produit des fabriques du midi des Gaules. Il reçut en retour la tunique de laine que Paulin avait reçue de sainte Mélanie.

Charmante simplicité ! touchants commerces de l’amitié chrétienne ! Les sainte ont souvent inventé de ces procédés, qui enchantent les âmes candides. La religion épanouit ainsi les cœurs, et donne naissance à des fleurs suaves de sentiment et de délicatesse.

Nous ne dirons, rien ici de l’ouvrage de Sulpice Sévère sar l’Histoire sacrée, quoique ce livre, justement estimé, lui ait mérité le surnom de Salluste chrétien. Nous préférons nous arrêter quelques instants à l’examen de la Vie de saint Martin, des Lettres et des Dialogues qui en forment le complément. Il entreprit de rédiger la Vie sur la demande de Didier, le même, comme on le croit, à qui, saint Jérôme et saint Paulin ont écrit. Le but qu’il se propose est de contribuer au salut des hommes, en leur mettant sous les yeux un admirable modèle de toutes les vertus. Il dédaigne la vaine estime des gens du monde, plus occupés des artifices du langage que des réflexions sérieuses suggérées par la lecture de la vie des saints. La modestie lui fait dire qu’il est inhabile à écrire, et qu’il ne rougit pas même de faire des solécismes. Les amis de la littérature latine le regardent néanmoins comme un des meilleurs auteurs de son siècle. À peine eut-il achevé son travail, qu’il en remit une copie à saint Paulin. Celui-ci la porta à Rome, où chacun se pressa de la lire. Les copies se multiplièrent rapidement, et la Vie de saint Martin se lisait jusque dans les déserts de la Thébaïde, du vivant même de l’auteur. Jamais livre n’obtint un succès plus rapide et plus général. Le pieux évêque de Nole félicite son ami de ce que Dieu l’a jugé digne de publier les louanges d’un si grand évêque, et il lui promet une récompense éternelle. « Ce discours, dit-il, est comme un manteau dont vous avez revêtu et paré le Seigneur Jésus, que vous avez, pour ainsi dire, couronné des fleurs de votre éloquence. »

L’ouvrage avait d’abord paru sans nom d’auteur. Plus tard, Sulpice ne fit aucune difficulté de le reconnaître, et il s’en expliqua nettement dans les Lettres et les Dialogues. Ce n’est cependant, selon l’aveu même de Sulpice, qu’un abrégé de la vie de saint Martin ; beaucoup de faits merveilleux ont été passés sous silence. Nous n’acceptons pas l’excuse qu’il en donne ; si ses contemporains avaient eu peine à les croire, la postérité les aurait accueillis avec édification. Nous regrettons donc vivement cette fausse réserve de notre auteur. De son temps on s’en plaignit hautement, et ces plaintes arrivèrent à son oreille. Afin de réparer ces omissions, Sulpice écrivit ses Lettres et ses Dialogues. On y trouve, en effet, la narration de plusieurs traits omis dans la Vie. Rien n’est plus édifiant que la longue lettre adressée à Bassula, sa belle-mère, où il raconte la mort de saint Martin en termes si touchants. L’Église en a tiré la plus grande partie de l’office du saint évêque de Tours.

On a pensé avec raison que les écrits de Sulpice Sévère relatifs à saint Martin, écrits dont la lecture fit les délices de ses contemporains, et fait encore le charme de tous les dévots serviteurs du patron des Gaules ; seraient lus avec plaisir et profit, par ceux qui ignorent la langue latine, dans une traduction élégante et fidèle, où l’on s’est appliqué à conserver, autant que possible, le caractère du texte original. Beaucoup de personnes aimeront à parcourir les pages mêmes de Sulpice Sévère, au lieu de s’arrêter, aux commentaires plus ou moins ingénieux des historiens modernes. Les eaux sont toujours plus vives et plus pures à la source, que dans des ruisseaux éloignés, quand même les rives en seraient émaillées de fleurs. Les goûts, d’ailleurs, sont variés, et les fidèles seront heureux, nous n’en doutons pas, de pouvoir se procurer la traduction d’un ouvrage aussi solide qu’attrapant. Qu’il nous soit permis ici de féliciter sincèrement l’auteur de cette traduction, M. Richard Viot, qui a fait preuve à la fois de bon goût et de zèle pour le culte de l’illustre évêque de Tours.

Nous formons tous des vœux ardents pour que la dévotion envers saint Martin se propage de plus en plus. La puissance de ce grand pontife auprès de Dieu n’est pas diminuée c’est toujours le thaumaturge et le patron des Gaules. Tous ceux qui l’invoquent avec confiance éprouvent. les effets de son intercession miséricordieuse.

A Tours, le 11 mai 1861, fête de la Subvention de saint Martin.

J.-J. BOURASSÉ, chanoine.

texte numérisé et mis en page par François-Dominique FOURNIER

Sévère, à son cher frère Didier, salut :

Redoutant les jugements des hommes, et retenu par une timidité naturelle, j’avais l’intention de garder en manuscrit et de ne pas laisser sortir de chez moi le petit livre. que j’ai écrit sur la vie de saint Martin. Je craignais que mon style peu élégant ne déplut aux lecteurs, et ne me fît encourir le blâme universel ; car je m’emparais d’un sujet réservé à de savants écrivains, mais je n’ai pu résister à tes instances. Que ne sacrifierai je, en effet, à ton amitié, même en m’exposant à la honte ! J’ai cependant écrit ce livre, me fiant à la promesse que tu m’as faite, de ne le livrer à personne. Je crains cependant que tu ne lui ouvres la porte, et qu’une fois lancé, il ne puisse plus être rappelé. S’il en était ainsi, et si quelques personnes le lisaient, supplie-les d’attacher plus d’importance aux faits qu’aux mots, et de supporter patiemment les défauts de style qui pourraient les choquer, car le royaume de Dieu ne consiste pas dans l’éloquence, mais dans la foi ; qu’ils se souviennent aussi que la doctrine du salut n’a pas été annoncée au monde par des orateurs, mais par des pécheurs ; bien que si cela eût été utile, le Seigneur eût pu le faire ainsi.

Lorsque pour la première fois je me décidai à écrire, dans la pensée. qu’il n’était pas permis de tenir cachées Ies vertus d’un si. grand homme, je pris le parti de ne pas rougir des solécismes qui pourraient m’échapper : car je ne suis pas très savant en ces sortes de choses, et j’ai oublié, pour ne pas m’y être exercé depuis fort longtemps, le peu que j’en savais autrefois. Enfin, pour ne pas prolonger ces excuses importunes, si tu le juges convenable, publie ce livre sans y joindre mon nom ; pour, cela, efface-le du titre, afin qu’il annonce le sujet sans indiquer l’auteur, ce qui sera suffisant.

VIE DE SAINT MARTIN

I. — La plupart de ceux qui ont écrit la vie des hommes illustres, exclusivement occupés de la poursuite d’une gloire toute mondaine, ont espéré par là s’immortaliser. Sans avoir complètement réussi, ils ont atteint leur but en partie ; car, tout en acquérant une vaine renommée, les beaux exemples qu’ils racontaient de ces hommes remarquables excitaient une grande émulation parmi leurs lecteurs. Mais ce soin qu’ils prenaient de la gloire de leurs héros, n’avait point pour butta bienheureuse et éternelle vie. Car, à quoi leur a servi cette gloire qui doit périr avec leurs écrits, et quel avantagea retiré la postérité de la lecture des combats d’Hector ou des disputes philosophiques de Socrate, puisque c’est une folie de les imiter, et même de ne pas les combattre avec énergie ? Ne considérant dans la vie que le présent, ils se sont nourris de mensonges, et ont enfermé leurs âmes dans la nuit du tombeau. Ils ont pensé seulement à s’immortaliser dans la mémoire des hommes, tandis que tout homme doit plutôt travailler à acquérir la vie éternelle qu’à perpétuer sa mémoire sur cette terre, non par des écrits, des luttes ou des disputes philosophiques, mais en menant une vie pieuse et sainte. Cette erreur, transmise d’âge en âge par les écrits des littérateurs, a tellement prévalu, qu’il s’est rencontré beaucoup de partisans de cette philosophie insensée et de ce vain mérite. Je crois donc avoir fait quelque chose d’utile en écrivant la vie de ce saint homme ; elle servira d’exemple à mes lecteurs, et les excitera à acquérir la véritable sagesse, à combattre pour le ciel, et à mériter la force d’en haut. En cela, je trouve aussi mon intérêt, espérant obtenir de Dieu une récompense et non des hommes un vain souvenir ; car, si je n’ai pas vécu de manière à être proposé aux autres comme un modèle, je me suis du moins appliqué à faire connaître celui qui mérite cet honneur. Je vais donc commencer à écrire la vie de saint Martin, et à dire comment il s’est conduit, soit avant, soit pendant son épiscopat, bien que je ne sois pas parvenu à connaître toutes les particularités de sa vie et les faits dont il là le seul témoin, puisque, ne cherchant pas la gloire qui vient des hommes, il s’efforça toujours de tenir ses vertus cachées. J’ai même omis quelques-uns des faits que je connaissais, persuadé qu’il était suffisant de parler des plus remarquables, et que pour mes lecteurs trop de matières causerait peut-être de l’ennui. Je supplie ceux qui me liront d’ajouter foi à mes récits, et d’être convaincus que je n’ai écrit que des faits certains et avérés ; d’ailleurs, mieux vaut se taire que de mentir.

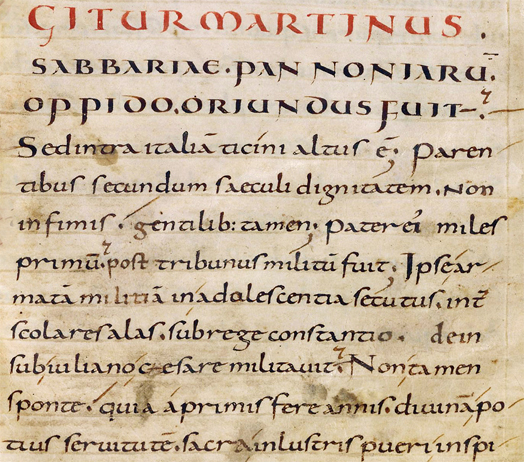

II. — Martin naquit à Sabarie[i][i], en Pannonie, de parents assez distingués, mais païens ; il fut élevé à Ticinum[ii][ii], ville d’Italie. Son père fut d’abord soldat, puis devint tribun militaire. Martin embrassa encore jeune la carrière des armes, et servit dans la cavalerie d’abord sous Constance, puis sous Julien César ; non par goût cependant, car, dès ses premières années, cet illustre enfant ne respirait que le service de Dieu. N’ayant encore que dix ans, il se rendit à l’église, malgré ses parents, et demanda à être mis au nombre des catéchumènes. Bientôt après il se donna tout entier au service de Dieu ; et, quoiqu’il n’eut encore que douze ans il désirait passer sa vie dans la retraite. Il aurait même exécuté ce projet, si la faiblesse de son âge ne s’y fait opposée ; mais son âme, toujours occupée de solitudes et d’églises, lui faisait déjà projeter, dès l’âge le plus tendre, ce qu’il exécuta plus tard avec tant d’ardeur. Lorsque les empereurs eurent ordonné que les fils des vétérans entrassent dans l’armée, son père lui-même, qui ne voyait pas d’un œil favorable ces heureux commencements, le présenta pour le service militaire ; ainsi, n’ayant encore que quinze ans, il fut enrôlé et prêta le serment. À l’armée, Martin se contenta d’un seul valet, que bien souvent, intervertissant les rôles, il servait lui-même : il allait jusqu’à lui ôter ses chaussures et à les nettoyer ; ils prenaient leur repas ensemble, et le plus souvent c’était le maître qui servait. Il passa environ trois ans à l’armée avant de recevoir le baptême, et il se préserva des vices si communs parmi les gens de guerre. Sa bienveillance et sa charité envers ses compagnons d’armes. étaient admirables, sa patience et son humilité surhumaines. Il est inutile de louer sa sobriété : il pratiqua cette vertu à un tel degré, que déjà à cette époque on le prenait plutôt pour un moine que pour un soldat ; aussi s’était-il tellement attaché ses compagnons, qu’ils avaient pour lui le plus affectueux respect. Martin, quoique n’étant pas encore régénéré en Jésus-Christ, montrait déjà par ses bonnes œuvres qu’il aspirait au baptême ; car il consolait les malheureux, secourait les pauvres, nourrissait les nécessiteux, donnait des vêtements à ceux qui en manquaient, et ne gardait de sa solde que ce qu’il lui fallait pour sa nourriture de chaque jour : déjà strict observateur des paroles de l’Évangile, il ne songeait pas au lendemain.

III. — Un jour, au milieu d’un hiver dont les rigueurs extraordinaires avaient fait périr beaucoup de personnes, Martin, n’ayant que ses armes et son manteau de soldat, rencontra à la porte d’Amiens un pauvre presque nu. L’homme de Dieu, voyant ce malheureux implorer vainement la charité des passants qui s’éloignaient sans pitié, comprit que c’était à lui que Dieu l’avait réservé. Mais que faire ? il ne possédait que le manteau dont il était revêtu, car il avait donné tout le reste ; il tire son épée, le coupe en deux, en donne la moitié au pauvre et se revêt du reste. Quelques spectateurs se mirent à rire en voyant ce vêtement informe et mutilé ; d’autres, plus sensés, gémirent profondément de n’avoir rien fait de semblable, lorsqu’ils auraient pu faire davantage, et revêtir ce pauvre sans se dépouiller eux-mêmes. La nuit suivante, Martin s’étant endormi vit Jésus-Christ[iii][iii] revêtu de la moitié du manteau dont il avait couvert la nudité du pauvre ; et il entendit une voix qui lui ordonnait de considérer attentivement le Seigneur et de reconnaître le vêtement qu’il lui avait donné. Puis Jésus se tournant vers les anges qui l’entouraient leur dit d’une voix haute : « Martin n’étant encore que catéchumène m’a revêtu de ce manteau. » Lorsque le Seigneur déclara qu’en revêtant le pauvre, Martin l’avait vêtu lui-même, et que, pour confirmer le témoignage qu’il rendait à une si bonne action, il daigna se montrer revêtu de l’habit donné au pauvre, il se souvenait de ce qu’il avait dit autrefois : « Tout ce que vous avez fait au moindre des pauvres vous me l’avez fait à moi-même. » Cette vision ne donna point d’orgueil au bienheureux ; mais, reconnaissant avec quelle bonté Dieu le récompensait de cette action, il se hâta de recevoir le baptême, étant âgé de dix-huit ans. Cependant il ne quitta pas aussitôt le service ; il céda aux prières de son tribun, avec qui il vivait dans la plus intime familiarité, et qui lui promettait de renoncer au monde aussitôt que le temps de son tribunat serait écoulé. Martin, se voyant ainsi retardé dans l’exécution de ses projets, resta sous les drapeaux et demeura soldat, seulement de nom, il est vrai, pendant les deux années qui suivirent son baptême.

IV. — Cependant, les barbares ayant fait irruption dans les Gaules, le César Julien rassembla toute son armée près de Worms, et distribua des largesses aux soldats, qui, selon la coutume, étaient appelés les uns après les autres. Vint le tour de Martin, qui crut le moment favorable pour demander son congé ; car il lui semblait qu’il ne serait pas juste, n’ayant plus l’intention de servir, de recevoir les largesses de l’empereur. « Jusqu’ici, dit-il, je vous ai servi, César ; permettez que je serve Dieu maintenant : que ceux qui doivent combattre acceptent vos dons ; moi, je suis soldat du Christ, il ne m’est plus permis de combattre. » À ces paroles, le tyran frémit de colère, et lui dit que c’était la crainte de la bataille qui allait se livrer le lendemain, et non la religion qui le portait à refuser de servir. Mais l’intrépide Martin, que le soupçon de lâcheté rendait plus ferme encore, répondit : « Si l’on attribue ma résolution à la peur et non à ma foi, demain je me présenterai sans armes devant l’armée ennemie, et au nom du Seigneur Jésus, armé du signe de la croix, et non du casque et du bouclier, je m’élancerai sans crainte, au milieu des bataillons ennemis. » Julien le fit aussitôt conduire en prison, et ordonna de l’exposer le lendemain sans armes devant l’ennemi, selon ses désirs. Le jour suivant, les ennemis envoyèrent des ambassadeurs pour traiter de la paix, se rendirent, et livrèrent tout ce qu’ils possédaient.

Qui doutera que cette victoire, ne soit due au saint homme, que le Seigneur ne voulait point envoyer sans armes au combat ? Et quoique ce bon maître eût bien la puissance de protéger son soldat, même contre les épées et les traits ennemis ; cependant, pour que ses yeux ne fussent pas même souillés de la vue du sang, il empêcha le combat. En effet, si le Christ devait accorder la victoire en faveur de son soldat, ce ne pouvait être qu’en empêchant toute effusion de sang par la soumission volontaire de l’ennemi, sans qu’il en coûtât la vie à personne.

V. — Dans la suite, ayant quitté le service, Martin se rendit auprès de saint Hilaire, évêque de Poitiers ; homme dont la foi vive était connue et admirée de tout le monde ; il y resta quelque temps. Hilaire voulut le faire diacre pour se l’attacher plus étroitement et le consacrer au service des autels ; mais Martin avait souvent refusé, disant hautement qu’il en était indigne. Hilaire, dans sa sagesse, vit bien qu’il ne se l’attacherait qu’en lui conférant un emploi ; dans lequel il semblerait ne pas lui rendre justice ; il voulut donc qu’il fût exorciste. Martin ne refusa point cet ordre, de peur de paraître le mépriser, à cause de son infériorité. Quelque temps après, Dieu lui ayant ordonné en songe d’aller dans sa patrie visiter ses parents encore païens, pour s’occuper de leur conversion avec une pieuse sollicitude, saint Hilaire lui accorda la permission de s’éloigner ; mais, à force de prières et de larmes, il obtint de lui la promesse de revenir. Il était plein de tristesse, dit-on, quand il entreprit ce voyage, et il assura à ses frères qu’il y aurait beaucoup à souffrir : ce qui arriva effectivement. S’étant d’abord égaré dans les Alpes, il rencontra des voleurs ; l’un d’eux le menaça d’une hache qu’il brandissait au-dessus de sa tête, un autre détourna le coup ; on lui lia ensuite les mains derrière le dos, et il fut livré à l’un de ces brigands pour être gardé et dépouillé. Ce voleur le conduisit dans un endroit plus retiré encore, et lui demanda qui il était. « Je suis chrétien, » répondit Martin ; il lui demanda ensuite s’il avait peur ; Martin répondit alors avec courage qu’il n’avait jamais été plus tranquille, parce qu’il savait que la miséricorde du Seigneur ne lui ferait jamais défaut, surtout dans les épreuves, et que c’était plutôt lui qu’il plaignait, puisque le brigandage auquel il se livrait le rendait indigne de la miséricorde de Dieu. Puis, commençant à développer la doctrine de l’Évangile ; il prêcha au voleur la parole de Dieu. Qu’ajouter à cela ? Le voleur crut en Jésus-Christ, accompagna Martin qu’il remit dans son chemin, en se recommandant à ses prières. Dès lors il mena, dit-on, une vie sainte, et l’on croit même que c’est de sa bouche que l’on a recueilli les détails précédents.

VI. — Martin, poursuivant sa route, avait dépassé Milan, lorsque le démon, sous une forme humaine, se présenta devant lui et lui demanda où il allait. « Je vais où le Seigneur m’appelle, » répliqua Martin. Satan lui dit alors : « Partout où tu iras, dans toutes tes entreprises, le diable s’opposera à tes desseins. » Martin lui répondit avec ces paroles du Prophète : « Le Seigneur est mon appui, je n’ai rien à craindre des hommes. » Son ennemi disparut aussitôt. Selon son espérance, il retira sa mère des ténèbres du paganisme, mais son père persévéra dans l’erreur ; ses bons exemples convertirent partout plusieurs personnes. L’hérésie d’Arius s’était répandue dans tout l’univers, et surtout en Illyrie ; Martin, qui presque seul combattait vaillamment la perfidie des prêtres hérétiques, souffrit beaucoup d’outrages (car il fut publiquement battu de verges, et enfin chassé de la ville). Il retourna en Italie ; mais ayant alors appris que l’Église était également agitée dans les Gaules, à cause du départ de saint Hilaire, que les hérétiques avaient contraint de s’exiler, il alla à Milan, où il se fit une solitude. Là aussi Auxence, fauteur et chef du parti arien, le persécuta à outrance, l’accabla d’outrages et le chassa de la ville. Martin, pensant qu’il fallait céder aux circonstances, se retira avec un prêtre très vertueux dans l’île Gallinaria[iv][iv] ; il y vécut pendant quelque temps de racines, et, selon la tradition, ce fut là qu’il mangea de l’ellébore, plante vénéneuse. Sentant le poison s’insinuer dans ses veines et la mort s’approcher, il conjura par la prière ce péril imminent, et la douleur cessa aussitôt. Peu de temps après, ayant appris que l’empereur, regrettant, ce qu’il avait fait, accordait à saint Hilaire la permission de revenir, il se rendit à Rome, dans l’espérance de l’y rencontrer.

VII. — Mais saint Hilaire avait déjà quitté cette ville ; Martin le suivit, et, en ayant été revu avec la plus grande bonté, il se fit une solitude près de Poitiers[v][v]. Sur ces entrefaites, un catéchumène, désirant être instruit- par un si saint homme, se joignit à lui ; mais peu de jours après il fut pris de la fièvre. Martin était alors absent par hasard. Cette absence se prolongea trois jours encore, et à son retour il le trouva mort. L’événement avait été si soudain, qu’il avait quitté la terre n’ayant pas encore recru le baptême. Le corps était placé au milieu de la chambre, où les frères se succédaient sans cesse pour lui rendre leurs devoirs, lorsque Martin accourut, pleurant et se lamentant. Implorant alors avec ardeur la grâce de l’Esprit Saint, il fait sortir tout le monde, et s’étend sur le cadavre du frère. Après avoir prié avec ferveur pendant quelque temps, averti par l’Esprit du Seigneur que le miracle va s’opérer, il se soulève un peu, et, regardant fixement le visage du défunt, il attend avec confiance l’effet de sa prière et de la miséricorde divine. À peine deux heures s’étaient-elles écoulées, qu’il vit tous les membres du défunt s’agiter faiblement ; et les yeux s’entrouvrir. Alors Martin rend grâces à Dieu à haute voix, et fait retentir la cellule des accents de sa joie. À ce bruit, ceux qui se tenaient au dehors rentrent précipitamment, et (ô spectacle admirable !) ils trouvent plein de vie celui qu’ils avaient laissé inanimé. Ce catéchumène, revenu à la vie, fut aussitôt baptisé, et vécut encore plusieurs années. Le premier parmi nous il donna à Martin l’occasion d’exercer sa puissance, et resta en quelque sorte la preuve vivante de ce miracle. Il nous racontait souvent qu’après avoir quitté son corps, son âme avait comparu devant le tribunal du Juge, et qu’il y avait entendu la triste sentence qui le condamnait à habiter des lieux obscurs avec une foule d’autres âmes ; mais alors deux anges firent connaître au Juge qu’il était celui pour lequel Martin priait : ils reçurent aussitôt l’ordre de le ramener et de le rendre à la vie et à Martin. Ce miracle rendit le nom de Martin très célèbre, et ceux qui déjà le considéraient comme un saint, le regardèrent alors comme un homme puissant et vraiment apostolique.

VIII. — Peu de temps après, Martin, traversant les terres d’un certain Lupicin, homme honorable selon le monde, entendit les pleurs et les lamentations d’un grand nombre de personnes. Inquiet, il s’arrête ; il demande la cause de ces gémissements ; il apprend qu’un des esclaves vient de se pendre. Il entre aussitôt dans la chambre où était le corps, fait sortir tout le monde s’étend sur le cadavre, et prie pendant quelque temps. Bientôt le visage de l’esclave s’anime, il élève vers Martin des yeux languissants, et, ayant fait de lents et inutiles efforts pour se soulever, il saisit la main du Saint, se dresse sur ses pieds, puis s’avance avec lui dans le vestibule de la maison, à la vue de tout le peuple.

IX. — C’est à peu près à cette époque que la ville de Tours demanda saint Martin pour évêque ; mais comme il n’était pas facile de le faire sortir de sa solitude, un des citoyens de la ville, nommé Ruricius, se jeta à ses pieds, et, prétextant la maladie de sa femme, le détermina à sortir. Un grand nombre d’habitants sont échelonnés sur la route ; ils se saisissent de Martin, et, le conduisent à Tours, sous bonne garde. Là, une multitude immense, venue non seulement de Tours mais des villes voisines, s’était réunie afin de donner son suffrage pour l’élection. L’unanimité des désirs, des sentiments et des votes, déclara Martin le plus digne de l’épiscopat, et l’Église de Tours heureuse de posséder un tel pasteur. Un petit nombre cependant, et même quelques évêques convoqués pour élire le nouveau prélat, s’y opposaient, disant qu’un homme d’un extérieur si négligé, de si mauvaise mine, la tête rasée et si mal vêtu, était indigne de l’épiscopat. Mais le peuple, ayant des sentiments plus sages, tourna en ridicule la folie de ceux qui, en voulant nuire à cet homme illustre, ne faisaient qu’exalter ses vertus. Les évêques furent donc obligés de se rendre au désir du peuple, dont Dieu se servait pour faire exécuter ses desseins. Parmi ceux qui s’opposaient à l’élection, il y avait un certain Défensor : on verra qu’il fut pour cette raison sévèrement blâmé par les paroles du Prophète ; car celui qui devait faire la lecture ce jour-là, n’ayant pu pénétrer à cause de la foule, les prêtres se troublèrent, et l’un d’eux, ne voyant point venir le lecteur, prit le Psautier, et lut le premier verset qui lui tomba sous les yeux ; c’était celui-ci : « Vous avez tiré une louange parfaite de la bouche des enfants ; et de ceux qui sont encore à la mamelle, pour confondre vos adversaires, et pour perdre votre ennemi et son défenseur. » À ces paroles, le peuple pousse un cri ; les ennemis de Martin sont confondus. On resta convaincu que Dieu avait permis qu’on lut ce psaume, afin que Défensor y vit la condamnation de sa faute ; car c’est de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle que Dieu, en Martin, a tiré la louange la plus parfaite, et l’ennemi à été détruit aussitôt qu’il s’est montré.

X. — Nous n’avons point assez de talent pour raconter ce que fut Martin devenu évêque ; il demeura toujours ce qu’il avait été auparavant ; aussi humble de cœur, aussi simple dans sa manière de s’habiller. Il remplissait ses fonctions d’évêque d’une manière pleine d’autorité et de bonté, sans cesser pour cela de vivre comme un moine, et d’en pratiquer les vertus. Pendant quelque temps il habita une petite cellule près de l’église ; mais, importuné du grand nombre de visites qu’il y recevait ; il se fit une solitude[vi][vi] à peu près à deux milles de la ville. Cet endroit était si caché et si retiré, qu’il ressemblait à un désert. Il était ; renfermé d’un côté par un rocher haut et escarpé, de l’autre par une sinuosité du cours de la Loire, qui y formait ainsi une petite vallée ; on ne pouvait y aborder que par un sentier fort étroit. Saint Martin habitait une cabane de bois ; quelques frères en avaient de semblables, d’autres s’étaient creusé des cellules dans le roc. Il y avait là quatre-vingts disciples, qui s’y formaient sur les exemples de leur bienheureux maître. Aucun d’eux n’y possédait rien en propre, tout était en commun ; ils ne pouvaient ni vendre ni acheter, comme le font, ordinairement la plupart des moines. On ne s’occupait d’aucun art, si ce n’est de celui de copier des livres : encore cet emploi était-il réservé aux plus jeunes, les plus âgés vaquaient à l’oraison ; ils sortaient rarement de leur cellule, excepté lorsqu’ils se réunissaient pour la prière ; ils prenaient leurs repas ensemble quand l’heure de rompre un jeûne était arrivée, et ils ne buvaient point de vin ; à moins qu’ils ne fussent malades. La plupart portaient des habits de poils de chameau, c’était un crime de se vêtir plus délicatement. Ce qui rend cela plus admirable, c’est que plusieurs d’entre eux étaient des hommes de qualité, qui, élevés d’une manière bien différente, s’étaient astreints à cette vie d’humilité et de souffrance. Dans la suite, nous en avons vu plusieurs devenus évêques ; et quelle ville, ou quelle Église, ne se réjouirait pas d’avoir, un évêque sorti du monastère de saint Martin ?

XI. — Je vais maintenant raconter les miracles qu’il fit pendant son épiscopat. À peu de distance de la ville et non loin du monastère, se trouvait un endroit que l’on regardait à tort comme le lieu de la sépulture de plusieurs martyrs, qui y recevaient un culte, car l’érection de l’autel était attribuée aux évêques précédents. Mais Martin, n’ajoutant point foi légèrement à des traditions incertaines, demanda aux plus anciens des prêtres et des clercs de lui dire le nom du prétendue saint et l’époque de son martyre. Il était fort inquiet à ce sujet puisque la tradition ne rapportait rien de bien avéré. Pendant quelque temps il s’abstint d’aller à cet endroit, ne voulant pas porter atteinte à ce culte tant qu’il serait dans l’incertitude, ni l’autoriser de peur de favoriser une superstition. Prenant un jour avec lui quelques-uns des frères, il s’y rendit, et, se tenant sur le sépulcre. Il pria le Seigneur de lui faire connaître quel homme avait été enterré dans ce lieu, et quels pouvaient être ses mérites. Alors il voit se dresser à sa gauche un spectre affreux et terrible. Martin lui ordonne de déclarer qui il est et quels sont ses mérites devant le Seigneur : le spectre se nomme, avoue ses crimes, dit qu’il est un voleur, mis à mort pour ses forfaits et honoré par une erreur populaire ; qu’il n’a rien de commun avec les martyrs, qui sont dans la gloire, tandis qu’il est dans les tourments. Ceux qui étaient présents entendirent cette voix étrange sans voir personne. Martin leur dit alors, ce qu’il a vu, ordonne qu’on enlève l’autel, et délivre ainsi le peuple de cette erreur et de cette superstition.

XII. — Quelque temps après, Martin, dans un de ses voyages, rencontra le convoi funèbre d’un païen qu’on portait en terre, avec des cérémonies superstitieuses. Voyant de loin cette foule qui s’avançait, et ne sachant ce que c’était, il s’arrêta un instant ; car, se trouvant à peu près à cinq cents pas de distance, il lui était difficile de rien distinguer. Cependant, comme il voyait une troupe de paysans, et que le vent faisait voltiger les linges blancs qui recouvraient, le corps, il crut qu’on accomplissait quelque rite profane et superstitieux : car les paysans, dans leur aveuglement insensé, ont l’habitude de porter autour de leurs champs les images des démons recouvertes d’étoffes blanches. Élevant donc la main, il fait le signe de la croix, commande à la foule de s’arrêter et de déposer le fardeau. À l’instant même ils demeurent immobiles comme des pierres ; puis, faisant un violent effort pour continuer leur marche, ils se mettent à tourner ridiculement sur eux-mêmes, jusqu’à ce que épuisés par le poids qu’ils portent, ils déposent le corps. Étonnés, ils se regardent les uns les autres en silence, et se demandent à eux-mêmes quelle peut être la cause de l’accident qui leur arrive. Mais le bienheureux, ayant reconnu que cette foule n’était point réunie pour un sacrifice, mais pour des funérailles, éleva de nouveau la main, et leur permit de s’éloigner et d’emporter le corps du défunt. C’est ainsi que Martin, suivant sa volonté, ou les força de s’arrêter, ou leur permit de reprendre leur marche.

XIII — Dans un bourg se trouvait un temple fort ancien, que Martin avait détruit, et il se disposait à abattre un pin qui en était proche, lorsque le prêtre de cet endroit et toute la foule des païens s’y opposèrent ; et ces mêmes hommes, qui, par la permission de Dieu, avaient laissé, sans y mettre obstacle, démolir leur temple, ne pouvaient souffrir qu’on abattît l’arbre. Martin faisait tous ses efforts pour leur faire comprendre que ce tronc d’arbre n’avait rien de sacré, qu’ils devaient plutôt adorer le Dieu qu’il servait lui-même, que cet arbre consacré au démon devait être abattu. Alors l’un deux, plus audacieux que les autres, lui dit : «. Si tu as quelque confiance dans le Dieu que tu sers, nous abattrons, nous-mêmes cet arbre ; consens à le laisser tomber sur toi, et si, comme tu le dis, tu es protégé par ton Dieu, tu : n’éprouveras aucun mal. »

Martin n’est nullement effrayé de cette proposition, et se confiant dans le Seigneur ; il promet de faire ce gnon demande ; toute : la foule des païens consent à cette condition, et se résigne à la perte de l’arbre, si sa chute doit écraser l’ennemi de leurs dieux. Le pin penchait tellement d’un côté, que personne ne doutait du lieu où il devait tomber. Martin fut attaché dans cet endroit, suivant la volonté des paysans : ceux -ci, transportés de joie, se mirent aussitôt à l’œuvre. La foule stupéfaite se tient à une grande distance. Déjà le pin vacille, et son ébranlement annonce sa chute. De loin les moines pâlissent de crainte, et, consternés du péril imminent, ils ont déjà perdu tout espoir et toute confiance, et n’attendent plus que la mort de Martin. Mais celui-ci, se confiant dans le Seigneur, demeure ferme et exempt de toute crainte. Tout à coup le pin éclate avec fracas, tombe, et se précipite sur Martin, qui, élevant la main, lui oppose le signe du salut. Aussitôt, comme s’il eût été repoussé par un tourbillon impétueux, l’arbre se retourne et va tomber de l’autre côte, où il manque de renverser les paysans qui s’y croyaient fort en sûreté. Les païens, frappés de ce miracle, poussent de grands cris ; les moines pleurent de joie ; les louanges du Christ sont dans toutes les bouches. Ce jour-là fut assurément un jour de salut pour ce pays : car il n’y eut personne, dans cette immense multitude de païens, qui ne demandât aussitôt l’imposition des mains, et qui, abjurant les erreurs du paganisme, ne crût en Jésus-Christ. En effet, avant l’arrivée de Martin, presque personne ne connaissait le nom de Jésus-Christ dans ce pays. Mais ses vertus et ses exemples y ont été si puissants, que cette contrée est maintenant couverte d’églises et de monastères. À peine un temple païen est-il détruit, que sur son emplacement s’élève une église ou un couvent.

XIV. — À peu près vers la même époque, Martin opéra un miracle semblable. Dans un bourg se trouvait un temple fort ancien, auquel il avait mis le feu ; les flammes, poussées par le vent atteignirent une maison voisine, qui y était même attenante. Dès qu’il s’en aperçut, Martin monta rapidement sur le toit, et se présenta aux flammes comme un obstacle pour les arrêter. Alors vous auriez pu voir, par un miracle étonnant, les flammes repoussées contre la direction du vent, et ces deux éléments lutter en quelque sorte l’un contre l’autre. Ainsi, par la puissance de Martin, le feu n’agit que, dans l’endroit où il le lui permit. Martin voulant encore renverser un temple païen que la superstition avait rendu prodigieusement riche, et qui était situé dans un bourg nommé Leprosum[vii][vii], un grand nombre de païens s’opposèrent à son dessein, et le repoussèrent en l’accablant d’injures. C’est pourquoi il se retira dans un endroit voisin, et là, pendant trois jours, revêtu d’un cilice et couvert de cendres, jeûnant et priant, il suppliait le Seigneur de détruire ce temple par sa toute-puissance, puisque la main de l’homme n’avait pu le renverser. Tout à coup deux anges, armés de lances et de boucliers, comme les soldats de la milice céleste, se présentèrent à lui, et lui dirent qu’ils étaient envoyés par le Seigneur pour mettre en fuite cette troupe de paysans ; et le protéger, si on voulait lui résister pendant la destruction du temple ; qu’il y retournât donc pour accomplir avec ardeur l’œuvre qu’il avait commencée. Il revint donc au bourg, et à la vue de la foule des païens, sans qu’aucun d’eux s’y opposât, il détruisit le temple jusque dans ses fondements, et réduisit en poudre tous les autels et les idoles. À cette vue, les paysans, comprenant que c’était pour favoriser le dessein de l’évêque que la puissance divine les avait frappés d’effroi et de stupeur, crurent presque tous en Jésus-Christ, et confessèrent publiquement et à haute voix qu’il fallait adorer le Dieu de Martin, et rejeter les idoles qui ne pouvaient leur être d’aucun secours.

XV — Je vais raconter maintenant ce qu’il fit dans un bourg des Éduens[viii][viii]. Pendant qu’il y renversait encore un temple de la même manière, une multitude de païens furieux se précipita sur lui, l’épée à la main. Martin, rejetant son manteau présenta son cou nu à l’assassin. Le païen n’hésite pas ; mais, au moment où il élève le bras, il tombe à la renverse, et, saisi d’une frayeur miraculeuse, il demande pardon. Voici encore un fait du même genre : Martin était occupé à renverser des idoles, un païen voulut lui donner un coup de couteau ; au moment où il allait le frapper, le fer s’échappa de ses mains et disparut. La plupart du temps, lorsque les paysans s’opposaient à la destruction de leurs temples, il touchait tellement leurs cœurs en leur annonçant la parole de Dieu, qu’éclairés de la lumière de la vérité, ils les renversaient de leurs propres mains.

XVI. — Martin était si puissant pour la guérison des malades, que presque tous ceux qui venaient à lui étaient guéris. L’exemple suivant en est la preuve. Il se trouvait à Trèves une jeune fille atteinte d’une paralysie si complète, que tous ses membres, depuis longtemps, lui refusaient leur service ; ils étaient déjà comme morts, et elle ne tenait plus à la vie que par un souffle. Ses parents accablés de tristesse, étaient là n’attendant plus que sa mort, lorsqu’on apprit que Martin venait d’arriver dans la ville. Aussitôt, que le père de la jeune fille en est instruit, il y court tout tremblant, et implore Martin pour sa fille mourante. Par hasard le saint évêque était déjà entré dans l’église ; là, en présence du peuple et de beaucoup d’autres évêques, le vieillard, poussant des cris de douleur, embrasse ses genoux, et lui dit : « Ma fille se meurt d’une maladie terrible, et ce qu’il y a de plus affreux, c’est que ses membres, bien qu’ils vivent encore, sont comme morts et privés de tout mouvement. Je vous supplie de venir la bénir, car j’ai la ferme confiance, que vous lui rendrez la santé. » Martin, étonné de ces paroles qui le couvrent de confusion, s’excuse, en disant qu’il n’a pas ce pouvoir, que le vieillard se trompe, et qu’il n’est pas digne que le Seigneur se serve de lui pour faire un miracle. Le père, tout en larmes, insiste plus vivement encore, et le supplie de visiter sa fille mourante. Martin se rend enfin aux prières des évêques présents, et vient à la maison de la jeune fille. Une grande foule se tient à la porte, attendant ce que le serviteur de Dieu va faire. Et d’abord, ayant recours à ses armes ordinaires, il se prosterne à terre et prie ; ensuite, regardant la malade, il demande de l’huile ; après l’avoir bénite, il en verse une certaine quantité dans la bouche de la jeune fille, et la voix lui revient aussitôt ; puis, peu à peu, par le contact de la main de Martin, ses membres, les uns après les autres, commencent à reprendre la vie ; enfin, ses forces reviennent, et elle peut se tenir debout devant le peuple.

XVII. — À la même époque, Tétradius, personnage consulaire, avait un esclave possédé du démon, et qui allait faire une fin déplorable. On pria Martin de lui imposer les mains, et il se le fit amener. Mais on ne put faire sortir le possédé de la cellule, car il mordait cruellement ceux qui s’en approchaient. Alors Tétradius, se jetant aux pieds de Martin, le supplia de venir lui-même dans la maison où se trouvait le démoniaque ; mais il refusa, disant qu’il ne pouvait entrer dans la demeure d’un profane, et d’un païen. Tétradius était encore plongé dans les erreurs du paganisme ; mais il promit de se faire chrétien, si son serviteur était délivré du démon. C’est pourquoi Martin imposa les mains à l’esclave, et en chassa l’esprit immonde. À cette vue, Tétradius crut en Jésus-Christ. Il fut aussitôt fait catéchumène, baptisé peu de temps après, et depuis lors il eut toujours un respect affectueux pour Martin, l’auteur de son salut. Vers la même époque et dans la même ville, Martin, étant entré dans la maison d’un père de famille, s’arrêta sur le seuil, disant qu’il voyait un affreux démon dans le vestibule. Au moment où Martin lui commandait de sortir, il s’empara d’un esclave qui se trouvait dans l’intérieur de la maison ; ce malheureux se mit aussitôt à mordre et à déchirer tous ceux qui se présentaient à lui. Toute la maison est dans le trouble et l’effroi ; le peuple prend la fuite. Martin s’avance vers le furieux, et lui commande d’abord de s’arrêter ; mais il grinçait des dents, et, ouvrant la bouche, menaçait de le mordre ; Martin y met ses doigts : « Dévore-les, si tu en as le pouvoir, » lui dit-il. Alors le possédé, comme si on lui eut plongé un fer rouge dans la gorge, recula pour éviter de toucher les doigts du Saint. Enfin le diable, forcé par les souffrances et les tourments qu’il endurait de quitter le corps de l’esclave, et ne pouvant sortir par sa bouche, s’échappa par les voies inférieures, en laissant des traces dégoûtantes de son passage.

XVIII. — Cependant le bruit d’une attaque des barbares ayant inquiété les habitants de la ville, Martin se fit amener un démoniaque, et lui commanda de dire si cette nouvelle était vraie. Celui-ci, avoua qu’ils étaient dix démons qui faisaient courir ce bruit parmi le peuple, afin, du moins, que la crainte fit sortir Martin de la ville ; les barbares n’avaient aucunement l’intention de faire une irruption. L’esprit immonde, ayant fait cet aveu au milieu de l’église, délivra la cité de la crainte et du trouble qui l’agitaient. Un jour qu’il entrait à Paris, comme il passait par une des portes de cette cité, avec une grande foule de peuple, il bénit et baisa un lépreux dont la figure affreuse faisait horreur à tous ; celui-ci fut aussi tôt guéri et vint le lendemain à l’église, avec un visage, sain et vermeil rendre grâces à Dieu pour la santé qu’il avait recouvrée. Mais ce que nous ne pouvons nous dispenser de dire c’est que les fils des vêtements ou du cilice de Martin opérèrent de fréquentés guérisons ; appliqués aux doigts ou au cou des malades, ils les délivraient de leurs infirmités.

XIX — Arborius, ancien préfet, homme plein de foi et de piété, dont la fille était affectée d’une fièvre quarte très violente, lui mit sur la poitrine une lettre de Martin, qui lui était tombée par hasard entre les mains, et aussitôt la fièvre cessa. Cette guérison toucha tellement Arborius, qu’il consacra sur-le-champ sa fille, à Dieu, et la voua à une virginité perpétuelle. Il partit ensuite pour aller trouver Martin, lui présenta sa fille qu’il avait guérie, quoique étant absent, comme une preuve vivante de ce miracle, et ne souffrit pas qu’un autre que Martin lui donnât le voile. Paulin, qui devait donner plus tard d’illustres exemples, fut attaqué d’un mal d’yeux qui le faisait beaucoup souffrir ; déjà la pupille de son œil se couvrait d’une taie. très épaisse. Martin lui toucha l’œil avec un pinceau ; aussitôt la douleur cessa, et il fut guéri. Un jour, Martin tomba lui-même d’un étage supérieur, en roulant sur les marches raboteuses de l’escalier ; et se fit plusieurs blessures. Étendu presque sans vie dans sa cellule, il éprouvait de cruelles souffrances, lorsque, pendant la nuit un ange lui apparut, lava ses blessures et oignit ses membres contusionnés d’un onguent salutaire, si bien que le lendemain, rendu à la santé, il ne paraissait avoir éprouvé aucun accident. Mais comme il serait trop long de raconter en détail tous les miracles de Martin, je me contenterai de rappeler les plus remarquables, pour épargner l’ennui que je pourrais causer au lecteur, si j’en rapportais un trop grand nombre.

XX. — Après des faits si grands, si merveilleux, en voici quelques autres qui sembleraient peu importants, si l’on ne devait pas placer au premier rang, surtout à notre époque où tout est dépravé et corrompu, la fermeté d’un évêque refusant de s’humilier jusqu’à aduler le pouvoir impérial. Quelques évêques étaient, venus de différentes contrées à la cour de l’empereur, Maxime, homme fier, et que ses victoires dans les guerres civiles avaient encore enflé, et ils s’abaissaient jusqu’à placer leur caractère sacré sous le patronage de l’empereur ; Martin, seul, conservait la dignité de l’apôtre. En effet, obligé d’intercéder auprès de l’empereur pour quelques personnes, il commanda plutôt qu’il ne pria. Souvent invité par Maxime à s’asseoir à sa table, il refusa, disant qu’il ne pouvait manger avec un homme qui avait détrôné un empereur et, en avait fait mourir un autre. Maxime lui assura que c’était contre son gré qu’il était monté sur le trône ; qu’il y avait été forcé ; qu’il n’avait employé les armes que pour soutenir la souveraineté que les soldats, sans doute par la volonté de Dieu, lui avaient imposée ; que la victoire si étonnante qu’il avait remportée prouvait bien que Dieu combattait pour lui, et que tous ceux de ses ennemis qui étaient morts n’avaient péri que sur le champ de bataille. Martin se rendit à la fin soit aux raisons de l’empereur, soit à ses prières, et vint à ce repas ; à la grande joie du prince qui avait obtenu ce qu’il désirait si ardemment. Les convives, réunis comme pour un jour de fête, étaient des personnages grands et illustres ; il y avait Évodius, en même temps préfet et consul, le plus juste des hommes, et deux comtes très puissants, l’un frère et l’autre oncle de l’empereur. Le prêtre qui avait accompagné Martin était placé entre ces deux derniers ; quant à celui-ci, il occupait un petit siége près de l’empereur. À peu près vers le milieu du repas, l’échanson, selon l’usage, présenta une coupe à l’empereur, qui ordonna de la porter au saint évêque ; car il espérait et désirait vivement la recevoir ensuite de sa main. Mais Martin, après avoir bu, passa la coupe à son prêtre, ne trouvant personne plus digne de boire le premier après lui, et croyant manquer à son devoir en préférât au prêtre soit l’empereur, soit le plus élevé en dignité après lui. L’empereur et tous les assistants admirèrent tellement cette action, que le mépris qu’il avait montré pour eux fût précisément ce qui leur plut davantage. Le bruit se répandit dans tout le palais que Martin avait fait à la table de l’empereur ce qu’aucun évêque n’aurait osé faire à la table des juges les moins puissants. Il prédit aussi à Maxime, longtemps avant l’événement, que s’il allait en Italie, comme il en avait l’intention, pour combattre l’empereur Valentinien, il serait d’abord victorieux, mais qu’il périrait peu de temps après. Nous avons vu que cette prophétie se vérifia ; car, dès que Maxime se présenta, Valentinien prit la fuite ; mais un an après, ayant réparé ses pertes, il tua Maxime, qu’il avait fait prisonnier dans Aquilée.

XXI. — C’est un fait constant que Martin vit souvent des anges s’entretenir, ensemble devant lui. Il voyait aussi le démon si clairement, qu’il le distinguait toujours par quelque signe sensible, soit qu’il voulut se renfermer dans sa propre substance, soit qu’il prît les formes diverses que revêt l’esprit de malice. Aussi, le diable, ne pouvant dissimuler sa présence, ni le tromper, l’accablait-il souvent d’outrages. Un jour, tenant une corne de bœuf ensanglantée, il entra précipitamment dans sa cellule avec de grands cris, lui montrant sa main dégouttante de sang ; et, faisant éclater la joie que lui causait le crime qu’il venait de commettre, il dit : « Martin, qu’est devenue ta puissance ? je viens de tuer l’un des tiens. » Aussitôt Martin, rassemblant les frères, leur raconte ce que vient de lui apprendre le démon, et leur ordonne d’aller examiner soigneusement dans chaque cellule quel est celui que ce malheur vient de frapper. Ils reviennent, et lui disent qu’aucun des moines ne manque, mais qu’un paysan, qu’on a loué pour transporter du bois sur un chariot, est parti pour la forêt. Il ordonne donc à quelques frères d’aller à sa rencontre. Étant partis, ils le trouvent, presque inanimé, non, loin du monastère. Sur le point d’expirer, il leur découvre la cause de sa mort et de ses blessures. « Pendant que, près de mes bœufs, je renouais le joug, dont les liens s’étaient relâchés, l’un d’eux, dégageant sa, tète, m’a donné un coup de corne dans l’aine. » Peu de temps après il expira ; il aura su sans doute par quel secret jugement le Seigneur, avait donné au démon une telle puissance : Ce qu’il y avait de merveilleux en Martin, c’est qu’il prédit aux frères non seulement l’événement que nous venons de rapporter, mais encore beaucoup d’autres du même genre.

XXII. — Le démon, usant de mille artifices pour tromper le saint homme, se présentait fréquemment à lui sous les formes les plus variées, quelquefois sous celle de Jupiter, la plupart du temps sous celle de Mercure, et même souvent de Vénus ou de Minerve. Martin luttait intrépidement contre lui, soutenu par le signe de la croix et la prière. On entendait très souvent dans sa cellule une troupe de démons l’insulter grossièrement ; mais, sachant que tout cela n’était qu’illusion et mensonge, il ne s’en inquiétait nullement. Quelques-uns des frères attestent qu’ils ont entendu le démon reprocher à Martin, d’une manière injurieuse, d’avoir introduit dans le monastère des frères qui avaient perdu la grâce du baptême en tombant dans diverses erreurs, de les avoir reçus après leur conversion ; et en même temps le malin esprit énumérait leurs crimes. Martin, lui résistant toujours, répondait que les anciennes fautes sont effacées par une vie meilleure, et que, comptant sur la miséricorde du Seigneur, l’Église doit absoudre ceux qui renoncent à leurs péchés. Le démon osa le contredire, prétendit que les pécheurs ne peuvent obtenir leur pardon, et que le Seigneur n’a aucune indulgence, pour ceux qui une fois sont tombés. Alors Martin s’écria : « Si toi-même, misérable que tu es, tu cessais de tenter les hommes et si tu faisais pénitence de tes crimes, même en ce moment que le jour du jugement est proche, me confiant dans le Seigneur Jésus, je te promettrais miséricorde. » Oh ! quelle sainte présomption de la miséricorde du Seigneur ! Si ces paroles de Martin ne peuvent faire autorité en cela ; elles montrent du moins la bonté de son cœur. Puisque j’ai commencé à parler du diable et de ses artifices, quoique je semble m’éloigner ici de mon sujet, il ne sera cependant pas hors de propos de raconter le fait suivant, parce qu’il nous aidera à mieux connaître la puissance de Martin, et qu’il est bon de conserver la mémoire d’un fait si digne d’admiration, qui nous fera tenir sur nos gardes, si jamais quelque chose de pareil nous arrivait.

XXIII. — Un jeune homme de qualité, nommé Clair, avait été ordonné prêtre encore jeune (il est heureux maintenant par la sainte mort qu’il a faite). Ayant tout abandonné, il vint trouver Martin et brilla bientôt par sa foi et ses vertus. Il s’était établi à peu de distance du monastère épiscopal, et un grand nombre de frères demeuraient avec lui. Un jeune homme nommé Anatole, simulant une profonde humilité et une grande pureté de mœurs sous les dehors de la vie monastique, vint se joindre à eux, et vécut quelque temps avec les frères, suivante en tout leur genre de, vie. Peu de temps après, il leur dit que des anges conversaient souvent en sa présence. Comme aucun des frères n’ajoutait foi à ses paroles, au moyen de prestiges merveilleux il en détermina un grand nombre à le suivre. À la fin, il en vint jusqu’à prétendre que les anges allaient et venaient de lui à Dieu, et il voulait qu’on le regardât comme un prophète. Cependant il ne pouvait jamais convaincre Clair ; aussi le menaçait-il de la colère de Dieu et de châtiments immédiats, pour n’avoir pas cru à la parole d’un saint ; enfin, il s’écria : « Cette nuit le Seigneur me donnera une robe blanche ; revêtu de cette robe, je paraîtrai au milieu de vous, et ce vêtement descendu du ciel sera une preuve que je suis la vertu de Dieu. » Tous attendaient l’événement avec une grande impatience. Vers minuit, la terre retentit comme d’un piétinement ; le monastère tout entier parut ébranlé ; on vit briller mille éclairs dans la cellule d’Anatole ; un bruit de pas et des voix nombreuses s’y firent entendre. À cette agitation succéda un grand silence. Alors Anatole appelle à lui l’un des frères, nommé Sabatius, et lui montre la robe dont il est revêtu. Surpris, celui-ci appelle les autres frères, Clair accourt lui-même. On apporte de la lumière, et tous examinent la robe : avec soin ; elle était d’une grande délicatesse, d’une blancheur merveilleuse, ornée de pourpre ; on ne pouvait cependant en découvrir la nature ni la matière ; et on eut beau la regarder et la toucher avec soin ; on ne put reconnaître qu’une chose : c’était une robe. Clair avertit ses frères de prier le Seigneur avec ardeur, pour qu’il leur montrât plus clairement ce que c’était ; pendant le reste de la nuit, ils chantèrent des hymnes et des psaumes. Au point du jour, il prit Anatole par la main pour le conduire à Martin, étant sûr que le diable ne pourrait tromper le bienheureux. Alors ce misérable s’y refusa, s’écriant qu’il lui avait été défendu de paraître devant Martin ; comme les frères l’y entraînaient malgré lui, la robe disparut entre leurs mains. Aussi qui pourrait douter que la puissance de Martin n’ait empêché le diable de dissimuler plus longtemps son artifice, au moment où il allait paraître en sa présence ?

XXIV. — On remarqua à cette époque, en Espagne, un jeune homme qui, après avoir acquis quelque influence par un grand nombre de prestiges, en vint jusqu’à se faire passer pour le prophète Élie. Beaucoup de personnes ayant eu la témérité de le croire, il alla jusqu’à se donner pour le Christ ; et il fit tant par ses artifices, qu’un certain évêque, nommé Rufus, lui rendit un culte, ce qui, dans la suite, le fit chasser de son siége. La plupart des frères nous ont rapporté aussi qu’il y avait alors en Orient un certain homme qui prétendait être saint Jean. De l’existence de ces faux prophètes, nous conjecturons que l’arrivée de l’Antéchrist est proche, puisqu’il opère déjà en eux son mystère d’iniquité. Je ne dois point, ce me semble, passer sous silence tous les artifices que le diable employa contre Martin à la même époque. Un jour le démon se présente dans sa cellule, pendant qu’il priait, précédé et environné d’une lumière éclatante (afin de mieux le tromper par cet éclat emprunté), portant un manteau royal, ceint d’une couronne d’or et de pierres précieuses, avec des chaussures dorées, le visage gai, la physionomie sereine, pour ne pas être reconnu. À cette vue, Martin est d’abord stupéfait ; ils gardent tous deux le silence pendant quelque temps ; enfin le diable prend la parole le premier : « Reconnais donc, Martin, celui qui se présente à toi ; je suis le Christ devant descendre sur la terre, c’est à toi le premier que j’ai voulu me montrer. » Martin ne répond pas à ces paroles ; et garde un profond silence. Alors le diable ose renouveler son audacieux mensonge. « Martin, pourquoi hésites-tu à croire, puisque tu me vois ? Je suis le Christ. » Mais à ce moment le Saint-Esprit fit connaître à Martin que ce n’était pas Dieu, mais le démon. « Jésus Notre-Seigneur, lui répondit-il, n’a point annoncé qu’il viendrait vêtu de pourpre et couronné d’un diadème ; je ne croirai à sa présente que lorsque, je le verrai tel qu’il était lorsqu’il souffrit pour nous, portant marques de son supplice. » À ces mots, Satan disparut comme une fumée, laissant dans la cellule une odeur infecte, signe indubitable de sa présence. Pour que personne ne puisse révoquer en doute le fait que je viens de raconter, j’ajouterai que c’est de la bouche de Martin lui-même que je l’ai appris.

XXVI. — Mais il est temps de terminer ce livre, non qu’il n’y ait plus rien à dire de Martin, mais parce que, semblable à ces poètes peu féconds, qui se relâchent à la fin d’un long poème, nous succombons sous le poids de notre intarissable sujet. Car, s’il a été possible, jusqu’à un certain point, de raconter les actions de notre bienheureux, jamais, je le déclare en toute vérité, jamais on ne pourra décrire sa vie intérieure, sa manière d’employer chaque journée, son cœur incessamment appliqué à Dieu, la continuité de ses abstinences et de ses jeûnes, et le sage tempérament qu’il savait y apporter, la puissante efficacité de ses prières et de ses oraisons, les nuits qu’il employait comme les journées ; tout son temps, en un mot, dont pas un instant n’était donné au repos ni aux affaires de ce monde, était entièrement consacré, à l’œuvre de Dieu, même pendant son repos et son sommeil, auxquels il n’accordait que ce que la nature exigeait absolument. Non, il faut l’avouer, si Homère lui-même revenait de l’autre monde, le génie de ce grand poète serait incapable de raconter toutes ces merveilles : tout est si grand dans Martin, que la parole est impuissante à l’exprimer. Jamais il ne laissait passer une heure, un seul moment sans vaquer à la prière ou à la lecture, et même, pendant qu’il lisait ou qu’il se livrait à toute autre occupation, son cœur priait toujours. Comme les forgerons qui frappent sur l’enclume pour se soulager pendant leur travail, Martin priait sans cesse, quoiqu’il parât occupé d’autre chose. Heureux Martin ! il ne se trouvait en lui aucune malice ; il ne jugeait ni ne condamnait personne, et ne rendait jamais le mal pour le mal. Il supportait les injures avec tant de patience, que, bien qu’il fût évêque, les moindres clercs l’outrageaient impunément, et sans qu’il les privât pour cela de leur emploi, ou les chassât de son cœur.

XXVII. — Jamais on ne le vit irrité ou ému, jamais dans la tristesse ou la gaieté ; il était toujours lui-même, une joie toute céleste était en quelque sorte empreinte sur son visage, et il semblait élevé au-dessus de la nature. Il avait toujours le nom du Christ sur les lèvres ; dans son cœur, la piété, la paix et la miséricorde. Il pleurait souvent sur les fautes de ses détracteurs, qui allaient le chercher jusqu’au fond de sa retraite, au milieu du calme qu’il y goûtait, pour l’attaquer avec leurs langues de vipères ; nous en avons été nous-même le témoin. Jaloux de ses vertus et de sa sainte vie, ils détestaient en lui ce qu’ils ne trouvaient point en eux-mêmes et qu’ils n’avaient pas le courage d’imiter ; il est inutile de les nommer, quoique la plupart d’entre eux hurlent autour de nous. Si l’un d’eux vient à lire ces lignes, il suffit qu’il reconnaisse sa faute et en rougisse ; car s’il s’en irrite, c’est qu’il s’applique à lui-même ce que nous avons peut-être pensé d’un autre ; du reste, je ne refuse point de partager avec Martin la haine qu’ils lui portent. J’ose espérer que ce petit ouvrage plaira à tous les hommes religieux. Si quelqu’un ne veut pas ajouter foi à mes paroles, la faute retombera sur lui. La certitude des faits que j’ai racontés, et l’amour de Jésus-Christ, m’ont seuls porté à écrire ce livre, j’en ai la conscience ; car je n’ai avancé que des choses vraies et incontestables, et Dieu, je l’espère, prépare une récompense, non pour celui qui lira, mais pour celui qui croira.

[ix][i] Sabarie ancienne colonie romaine, aujourd’hui Sarwar.

[x][ii] Ville de la Gaule cisalpine, aujourd’hui Pavie.

[xi][iii] La piété de nos rois n’a pas peu contribué à immortaliser l’action de saint Martin. Le roi Louis XI l’a honorée par une fondation perpétuelle qu’il a faite dans l’église de Saint-Martin de Tours, pour l’entretien d’un pauvre qui porte une robe de deux couleurs. (D. Gervaise.)

[xii][iv] On croit que c’est l’île Gorgona, située à trente-deux kilomètres de Livourne.

[xiii][v] Ce lieu s’appelle Ligugé. Les disciples de saint Martin n’étaient pas moines de profession, et leur engagement n’était pas perpétuel... Ce qui n’ôte cependant pas à saint Martin la gloire d’avoir, le premier, introduit la profession monastique en France. (D. Gervaise.)

[xiv][vi] Ce fut plus tard la célèbre abbaye de Marmoutier.

[xv][vii] Maintenant Loroux, dans le département de la Loire-Inférieure ; ou plutôt Levroux, dans le Berri.

[xvi][viii] Le pays des Éduens répondait à une partie du Nivernais et de la Bourgogne ; leur capitale était Autun.

texte numérisé et mis en page par François-Dominique FOURNIER

I — AU PRÊTRE EUSÈBE - CONTRE CEUX QUI SONT JALOUX DES VERTUS DE SAINT MARTIN.

Hier, beaucoup de moines vinrent me trouver, et, au milieu de nos récits et de nos longs entretiens, on parla de mon petit livre sur la vie de saint Martin ; j’appris avec plaisir que beaucoup le lisaient avec empressement. On m’annonça aussi qu’une personne, inspirée par le malin esprit, avait demandé pourquoi Martin, qui avait ressuscité des morts et arrêté des incendies, s’était trouvé exposé lui-même à périr tristement dans les flammes. Ô le misérable ! (quel qu’il soit), dans ses paroles je reconnais la perfidie des juifs, qui, faisant des reproches au Seigneur sur la croix, disaient : « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. » Vraiment, si ce malheureux eût vécu à cette époque-là, il eût adressé les mêmes outrages au Seigneur, puisqu’il profère de semblables blasphèmes contre l’un de ses saints. Quoi ! Martin ne serait pas puissant, Martin ne serait pas saint, parce qu’il a manqué de périr dans un incendie ! Ô bienheureux Martin ! semblable en tout aux apôtres, même dans les injures qu’il reçoit. En effet, les Gentils voyant Paul mordu par une vipère dirent aussi de lui : « Cet homme doit être un homicide ; il a échappé aux périls de la mer, les destins ne lui permettent pas de vivre. » Mais Paul, secouant la vipère dans le feu, n’en ressent aucun mal. Ces païens croyaient qu’il allait périr sur-le-champ ; mais voyant qu’il n’en était rien, ils changèrent de sentiments et le prirent pour un dieu. Ô le plus misérable des mortels, ces exemples n’auraient-ils pas dû confondre ta perfidie ! et si tu avais été d’abord scandalisé en voyant Martin recevoir les atteintes du feu, tu aurais dû ensuite attribuer à ses mérites et à la puissance de sa foi quel ait conservé au milieu des flammes ! Reconnais ton ignorance, malheureux ; apprends que c’est dans les dangers que la vertu des saints brille avec le plus d’éclat. Je vois Pierre, avec sa foi puissante, marcher sur la mer, malgré la loi de la nature, et se tenir ferme sur les flots mobiles. Mais cet Apôtre des nations, qui fut englouti dans les eaux, d’où il sortit sain et sauf après trois jours et trois nuits, ne me semble pas moins grand ; et je ne sais s’il est plus remarquable d’avoir vécu au fond de la mer, ou d’avoir marché à sa surface. Mais, insensé, tu n’avais donc ni lu ni entendu lire ces faits ? car ce n’est pas sans l’inspiration divine que l’évangéliste a rapporté, cet exemple dans les saintes Écritures ; c’était pour apprendre aux hommes que les naufrages, les morsures de serpents (comme le dit l’Apôtre, qui se glorifie d’avoir souffert la nudité, la faim et les dangers de la part des voleurs), qu’en un mot, tous ces accidents sont communs aux saints, aussi bien qu’aux autres hommes ; mais c’est en les supportant et en en triomphant que la vertu des justes a brillé du plus vif éclat. Car, patients dans les épreuves et toujours invincibles, la victoire qu’ils ont remportée a été d’autant plus éclatante, que leurs souffrances ont été plus violentes. Aussi le fait que l’on cite pour amoindrir la vertu de Martin le couvre-t-il d’honneur et de gloire, puisqu’il est sorti vainqueur d’un accident rempli de péril. D’ailleurs en ne doit pas s’étonner si j’ai omis ce fait dans la vie que j’ai écrite, puisque dans ce livre même j’ai déclaré que je ne raconterais pas toutes ses actions. En effet, si j’eusse entrepris de le faire, j’aurais rempli un immense volume ; ses actions ne sont pas si peu importantes qu’on puisse facilement les raconter toutes. Je ne passerai pourtant pas sous silence le fait dont il est question ici, et je le raconterai dans tous ses détails, tel qu’il s’est passé, afin de ne pas paraître omettre à dessein ce qui peut fournir des objections contre la vertu de nôtre bienheureux.

Un jour d’hiver, Martin visitant une paroisse (suivant l’habitude des évêques), les clercs lui préparèrent un logement dans la sacristie, allumèrent un grand feu dans une sorte de fourneau très mince et construit en pierres brutes, puis lui dressèrent un lit, en entassant une grande quantité de paille. Martin s’étant couché eut horreur de la délicatesse de ce lit, à laquelle il n’était pas habitué, car il avait coutume de coucher sur un cilice, étendu sur la terre nue. Mécontent de ce qu’il regardait comme une injure, il repoussa la paille, qui s’accumula par hasard sur le fourneau ; puis, fatigué du voyage, il s’endormit, étendu par terre, suivant son usage. Vers le milieu de la nuit, le feu, étant très ardent, se communiqua à la paille à travers les fentes du fourneau. Martin, réveillé en sursaut, surpris par ce danger subit et imminent, et surtout, comme il le raconta lui-même, par l’instigation du démon, eut recours trop tard à la prière ; car, voulant se précipiter au dehors, et ayant fait de longs efforts pour enlever la barre qui fermait la porte, un feu si violent l’environna, que le vêtement qu’il portait fut consumé. Enfin, rentrant en lui-même, et comprenant que ce n’était pas dans la fuite, mais dans le Seigneur qu’il trouverait du secours, il s’arma du bouclier de la foi et de la prière, et, se remettant tout entier entre les mains de Dieu, il se précipita au milieu des flammes. Alors le feu s’étant éloigné miraculeusement de Martin, celui-ci se mit en prière au milieu d’un cercle de flammes dont il ne ressentait nullement les atteintes. Les moines qui étaient au dehors, entendant le bruit et les pétillements de la flamme, enfoncent les portes, écartent les flammes, et en retirent Martin, qu’ils croyaient déjà entièrement consumé. Du reste, Dieu m’en est témoin, Martin lui-même me racontait et avouait en gémissant, que c’était par un artifice diabolique, qu’à l’instant de son réveil il n’avait pas eu la pensée de repousser le danger par la foi et la prière ; qu’enfin il avait senti l’ardeur des flammes jusqu’au moment où, rempli de frayeur, il s’était précipité vers la porte ; mais qu’aussitôt qu’il avait eu recours au signe de la croix et aux armes puissantes de la prière, les flammes s’étaient retirées, et qu’après lui avoir fait sentir leurs cruelles atteintes, elles s’étaient ensuite transformées en une douce rosée. Que celui qui lira ces lignes comprenne que si ce danger a été pour Martin une tentation, il a été aussi une épreuve de Dieu.

II — AU DIACRE AURÉLIUS - DE LA MORT ET DE L’APPARITION DU BIENHEUREUX MARTIN

Sulpice Sévère, au diacre Aurélius, salut. — Ce matin, après votre départ, j’étais seul dans ma cellule, méditant, à mon ordinaire, sur les espérances de la vie future, le dégoût des choses de ce monde, la crainte du jugement et des peines, et ces pensées avaient naturellement fait naître en moi le souvenir de mes fautes, ce qui me remplissait de tristesse et d’accablement. Ensuite, le cœur fatigué de ces angoisses, je me jetai sur mon lit, et bientôt le sommeil s’empara de moi, effet ordinaire de la tristesse (c’était ce demi-sommeil du matin, si inquiet et si léger, qu’on veille presque en se sentant dormir, ce qu’on n’éprouve pas dans le sommeil ordinaire), lorsque tout à coup il me sembla voir le saint évêque Martin, revêtu d’une robe blanche, le visage enflammé, les yeux et les cheveux resplendissants de lumière. Il me semblait retrouver en lui les mêmes formes, les mêmes traits qu’il avait autrefois, et, chose inexprimable ! je ne pouvais fixer mes yeux sur lui, et cependant je le reconnaissais. Il me regardait en souriant, et tenait à la main le livre que j’ai écrit sur sa vie ; quant à moi, j’embrassais ses genoux sacrés, et, selon ma coutume, je lui demandais sa bénédiction. Je sentais sur ma tête le doux contact de sa main, tandis que, dans la formule ordinaire de la bénédiction, il répétait souvent le nom de la croix, qui lui était si familier. Bientôt, comme je le considérais attentivement, sans pouvoir me rassasier de sa vue, il s’éleva subitement, et je le suivis des yeux, traversant sur une nuée l’immensité des airs, jusqu’à ce qu’il disparût dans le ciel entr’ouvert. Peu de temps après, je vis le saint. prêtre Clair, son disciple, mort peu auparavant, suivre le même chemin que son maître. Dans ma téméraire audace, je voulus les suivre ; mais les efforts que je fis pour m’élever en l’air me réveillèrent. Je me réjouissais de cette vision, lorsqu’un de mes plus intimes serviteurs entra avec un visage plus triste qu’à l’ordinaire, et qui laissait voir toute la douleur qui l’accablait : « Qu’as-tu ? lui dis-je ; d’où vient cette tristesse ? — Deux moines arrivent de Tours, dit -il ; ils annoncent la mort du seigneur Martin. » Je l’avoue, cette nouvelle me consterna, et un torrent de larmes échappa de mes yeux. Elles coulent encore, cher frère, au moment où je vous écris ces lignes ; rien ne peut consoler mon amère douleur. Lorsque cette nouvelle me fut annoncée, je voulus vous faire partager mon affliction, vous qui partagiez aussi mon amour pour Martin.

III — À BASSULA, SA BELLE-MÈRE - COMMENT LE BIENHEUREUX MARTIN QUITTA CETTE VIE POUR L’ÉTERNITÉ.