Détail

d'une miniature du Maître de Jacques de Besançon. Jacques

de Voragine prêchant,

tirée d'un manuscrit de la Légende dorée, vers 1480.

Bienheureux Jacques de

Voragine

Frère prêcheur,

archevêque de Gênes (+ 1298)

Originaire de Varazze (Voragine) en Italie, d'où son nom, dans la région de Savone, il entra dans l'Ordre de saint Dominique dont il devint le provincial pendant 19 ans. Devenu évêque de Gênes, il écrivit une compilation des "Légendes dorées des saints"*, riche d'enseignement moral mais aussi accompagnée souvent de récits étranges et légendaires. Il a été béatifié en 1816.

* Numérisation Abbaye Saint Benoît de Port-Valais.

À Gênes en Ligurie, en 1298, le bienheureux Jacques de Voragine, évêque, de

l'Ordre des Prêcheurs. Pour promouvoir dans le peuple la vie chrétienne, il

proposa dans ses écrits les vertus des saints.

Martyrologe romain

Nous avons besoin de

saints comme protecteurs à invoquer, comme modèles à imiter, et surtout comme

signes transparents de la présence de l'amour du Christ. C'est la sainteté qui

rend crédible et fructueuse l'évangélisation, parce que, comme on l'a dit,

'seule une flamme peut allumer une autre flamme' (Léon Harmel).

SOURCE : https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1498/Bienheureux-Jacques-de-Voragine.html

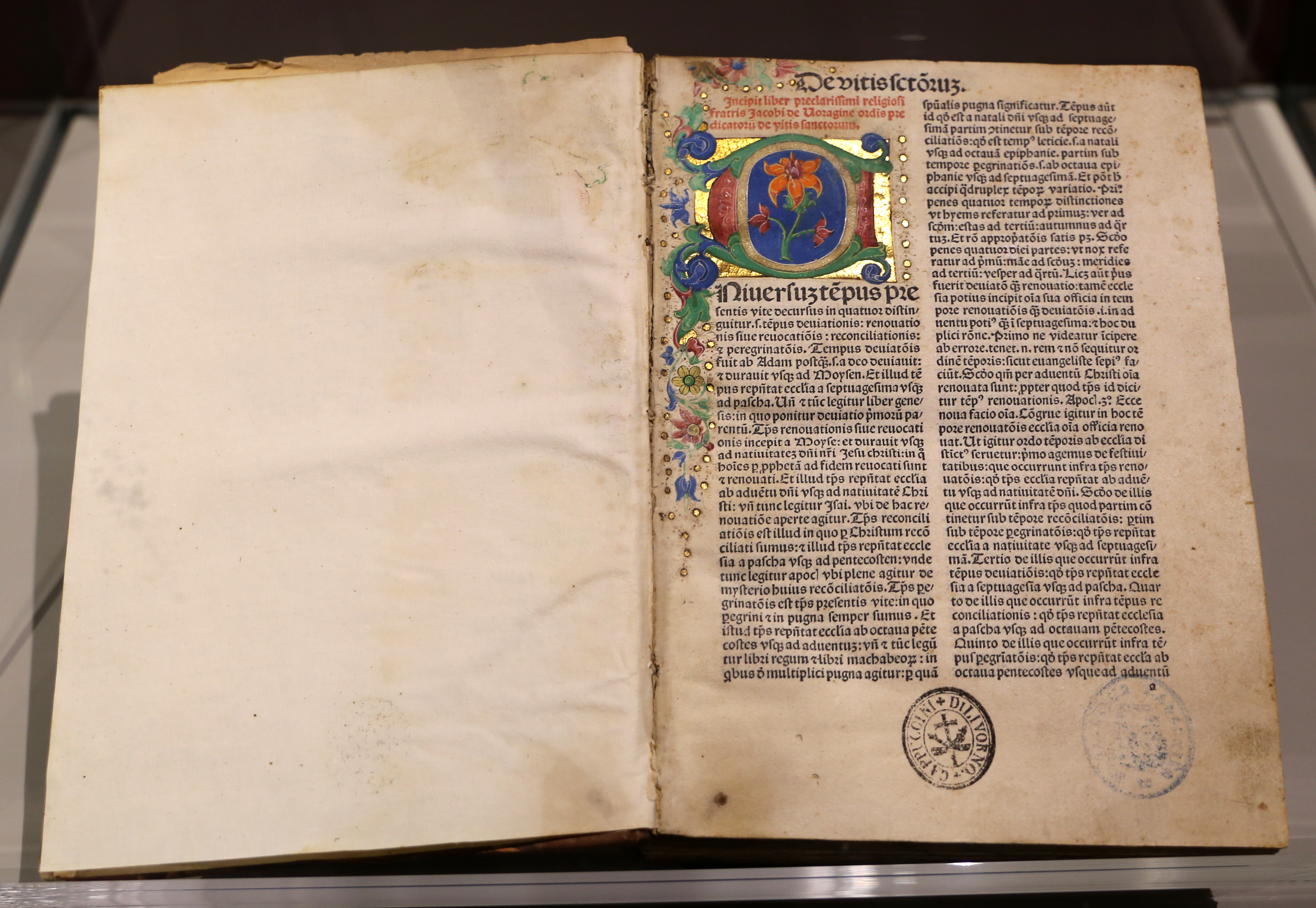

Voragine Jacques de

Hagiographe italien (v.

1230-1298), archevêque de Gênes, commentateur de Saint Augustin et auteur

d'une Chronique de Gênes, il est surtout connu pour sa Légende dorée,

une compilation des vies légendaires et miraculeuses des saints et saintes du

calendrier liturgique. Un des grands classiques de la littérature chrétienne

populaire, ce recueil de récits hagiographiques marque une des premières

tentatives de laïcisation de la littérature religieuse. On compte plusieurs

incunables parmi les premières éditions imprimées de l'ouvrage qui connut un

immense popularité et fut une source d'idéal pour la chrétienté durant tout le

Moyen-Âge et la Renaissance. «En rendant la religion plus ingénue, plus

populaire, et plus pittoresque, il l'a presque revêtue d'un pouvoir nouveau: ou

du moins il a permis aux âmes d'y prendre un nouvel intérêt, et, pour ainsi

dire, de s'y réchauffer plus profondément», note T. Wyzewa qui fut un des

premiers à réhabiliter l'oeuvre dont la popularité ne put résister, au XVIe

siècle, au moment de la Réforme, à la critique des humanistes. Ceux-ci s'en

moquaient et la qualifiaient de Légende de «fer» ou de «plomb» pour souligner

la crédulité de son auteur auquel ils reprochaient de colporter des récits sans

fondements historiques et de propager, à travers le culte des saints, une

nouvelle forme d'idolâtrie. Il faut dire que l'oeuvre a été en partie victime

de sa popularité et que de très nombreux ajouts — les premières éditions ne

comportaient que 270 chapitres alors que des éditions ultérieures pouvaient en

contenir jusqu'à 480 — sont venus déformer le projet initial de l'archevêque

génois.

«L'auteur de

la Légende Dorée, nous dit son traducteur Teodor

de Wyzewa, était à la fois, un des hommes les plus savants de son temps, et

un saint. Sa vie, si quelque érudit voulait prendre la peine d'en reconstituer

le détail, enrichirait d'un chapitre précieux l'histoire de la pensée

religieuse au treizième siècle; et puis l'on en tirerait une petite

"compilation", qui mériterait d'avoir sa place entre les plus belles

et touchantes vies de saints qu'il nous a, lui-même, contées. Mais, du reste,

son livre suffit à nous le faire connaître tout entier. Le savant s'y montre à

chaque page, aussi varié dans ses lectures qu'original, ingénieux, souvent

profond dans ses réflexions; et sans cesse, sous la science du théologien, nous

découvrons une âme infiniment pure, innocente, et douce, une vraie âme d'enfant

selon le cœur du Christ.»

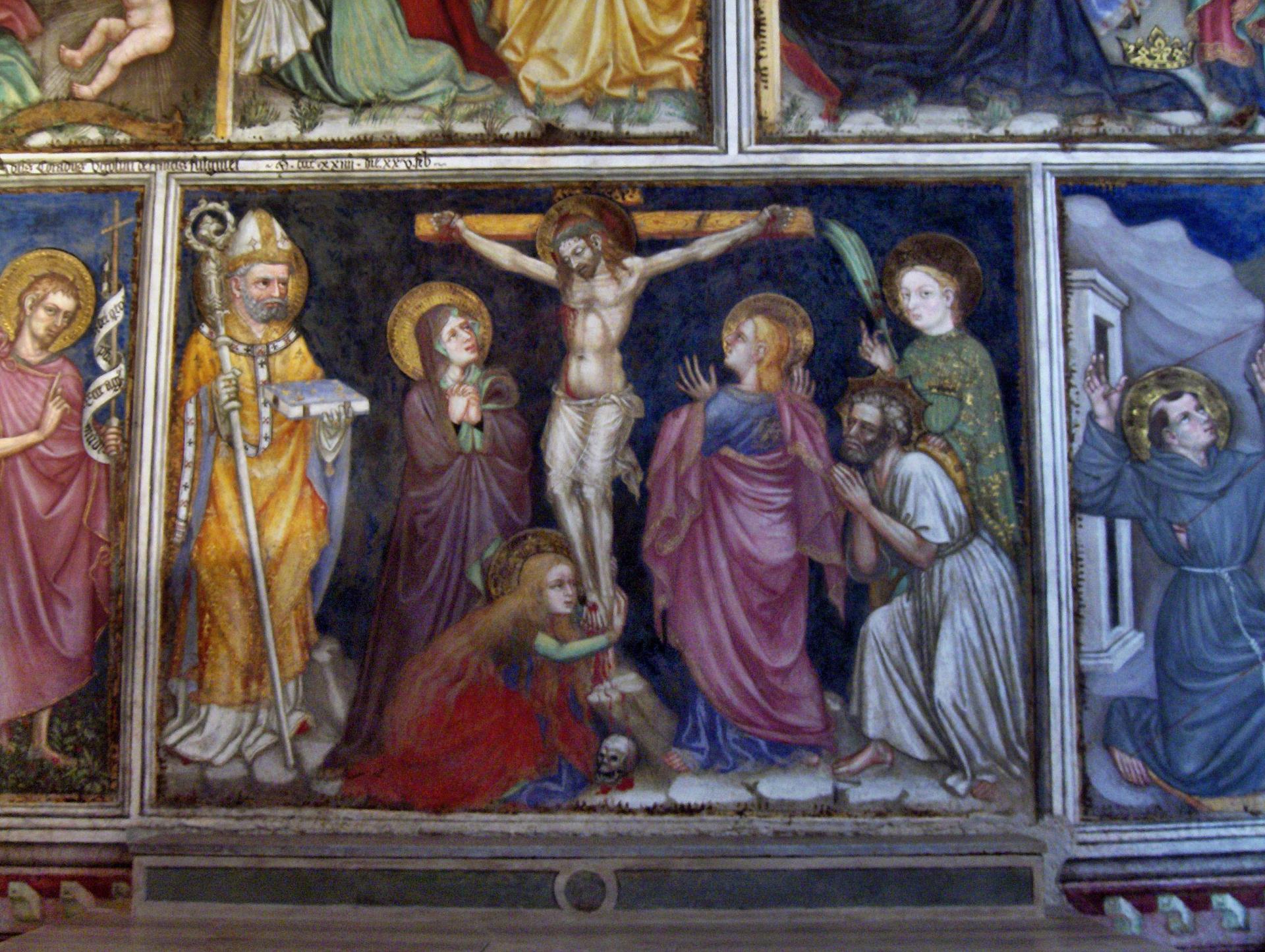

Entrez dans une vieille

église de Bruges, de Cologne, de Tours ou de Sienne: toutes les œuvres d'art

qui vous y accueilleront ne sont que des illustrations immédiates, littérales,

de la Légende Dorée. C'est d'après Jacques de Voragine que Memling et

Carpaccio nous racontent le voyage de sainte Ursule avec ses onze mille

compagnes. Quand Piero della Francesca, dans ses fresques d'Arezzo, ou Agnolo

Gaddi dans celles de Florencé, nous font assister aux aventures diverses du

bois de la sainte Croix, ils suivent de phrase en phrase le texte de

la Légende Dorée. D'autres prennent même, dans le vieux livre, des

sujets profanes, et, comme Thierry Bouts au Musée de Bruxelles, nous

détaillent, d'après l'Histoire Lombarde, un acte de justice de

l'empereur Othon. Et il n'y a point jusqu'aux grands tableaux. de Rubens, de

Murillo, de Poussin, qui ne reproduisent les scènes des martyres des saints ou

de leurs miracles exactement comme le bienheureux évêque de Gênes les a

"compilées" à notre intention. Toute la part que, aujourd'hui encore,

notre imagination mêle à ce que nous apprennent, de l'histoire sacrée, les

Écritures et la Tradition, tout cela nous vient, en droite ligne, de

la Légende Dorée.

L'auteur de

la Légende Dorée était, à la fois, un des hommes les plus savants de

son temps, et un saint. Sa vie, si quelque érudit voulait prendre la peine d'en

reconstituer le détail, enrichirait d'un chapitre précieux l'histoire de la

pensée religieuse au treizième siècle; et puis l'on en tirerait une petite

«compilation», qui mériterait d'avoir sa place entre les plus belles et

touchantes vies de saints qu'il nous a, lui-même, contées 1. Mais, du reste,

son livre suffit à nous le faire connaître tout entier. Le savant s'y montre à

chaque page, aussi varié dans ses lectures qu'original, ingénieux, souvent

profond dans ses réflexions; et sans cesse, sous la science du théologien, nous

découvrons une âme infiniment pure, innocente, et douce, une vraie âme d'enfant

selon le cœur du Christ.

Le bienheureux Jacques est né, en l'année 1228, à Varage, d'où son nom latin:

Jacobus de Voragine. Et j'imagine que c'est, ensuite, l'erreur d'un copiste

qui, en substituant un o au premier a de son nom, aura valu

à l'auteur de la Légende Dorée de devenir, pour la postérité, Jacques

de Voragine.

Quant à Varage [Varazza], où il est né, c'est une charmante, ville de la côte

de Gênes, à mi-chemin entre Savone et Voitri. Moins heureuse que sa voisine

Cogoleto, — qui fut, comme l'on sait, la patrie de Christophe Colomb, — la

patrie de Jacques de Voragine n'a rien gardé de ses édifices d'autrefois, à

l'exception des ruines imposantes de ses remparts, et d'une haute tour de

briques que le petit Jacques, peut-être, aura vu construire: car, avec

l'élancement léger de ses colonnettes, et la sveltesse du clocheton pointu dont

elle est couronnée, elle doit dater de cette première moitié du XIIIe siècle

qui fut, en Italie, une époque incomparable de renaissance chrétienne. Et si le

reste de la ville s'est entièrement renouvelé, depuis cette époque, tout y a

conservé cependant son caractère ancien, ou, pour mieux dire, éternel. Entre

des maisons modernes serpentent, de même que jadis, d'étroites rues pleines

d'ombre. Sur la plage ensoleillée, d'honnêtes artisans façonnent, à leur

loisir, des barques de pêche, pareilles à celles que façonnait, peut-être, le

père de l'auteur de la Légende Dorée, dont un chroniqueur génois nous

apprend «qu'il est né de condition basse dans une petite terre». Plus haut,

au-delà des vieux remparts crénelés, se déploie un cirque merveilleux de

collines plantées d'oliviers; et, de quelque côté que les yeux se tournent, ces

collines sont plantées aussi de couvents, de chapelles, de chemins de croix,

qui créent autour de la petite ville une atmosphère de piété ingénue et joyeuse.

Mais nulle part l'âme de Varage ne subsiste plus vivante que sur la place

carrée du Municipe, où l'on arrive, du quai, par une belle porte à créneaux de

style féodal. C'est là, sans doute, que se sont réunis en grand apparat, le 19

février 1251, les représentants des cités de Savone, d'Albenga et de

Vintimille, pour jurer soumission et fidélité à la république de Gênes.

Aujourd'hui, la Place du Municipe n'a plus guère l'occasion d'assister à des

scènes aussi solennelles: mais à toute heure des badauds s'y promènent de long

en large, des mendiants y jouissent doucement de la vie, des enfants y courent

en se querellant; et c'est là encore que se trouve le marchand d'oiseaux. J'ai

vu chez lui, dans des cages de bois, des merles, des fauvettes, et un couple de

jeunes verdiers, qui m'ont rappelé avec quel empressement Jacques de Voragine,

leur vénérable concitoyen, avait accueilli dans sa Légende toute

sorte d'oiseaux, depuis les moineaux de saint Rémy jusqu'à la perdrix de

l'apôtre saint Jean. Et ainsi cette petite place m'apparaissait tout imprégnée

de son souvenir, lorsque, relevant la tête, je l'ai aperçu lui-même qui me

souriait paternellement. Les habitants de Varage ont eu, en effet, l'excellente

idée de placer sa statue dans une niche, au fronton de leur maison communale.

Peut-être, seulement, avec un légitime désir de mieux accentuer son autorité,

lui ont-ils laissé faire des épaules trop larges et un ventre trop fourni: de

telle sorte qu'on a d'abord quelque peine à reconnaître, dans ce majestueux

prélat, l'humble moine qui, jusque sur le trône archiépiscopal de Gênes, s'est

plu à vivre en pauvre au profit des pauvres. Mais, ressemblant ou non,

c'est lui qui se tient là; et, sous sa statue, une inscription latine nous

apprend que, dès l'année 1645, la ville de Varage «se l'est choisi pour patron

céleste», quem cives sui anno 1645 patronem cœlestenz sibi

adscriverunt. Aussi veille-t-il, depuis lors, sur la petite ville, y

maintenant une paix, une grâce, une sérénité, dont je ne crois pas qu'aucune

autre ville de cette âpre Rivière ligure offre l'équivalent.

Le vent même y est tiède et léger, au plus rude de l'hiver. Et quand ensuite,

dans les rues de Gênes, on grelotte au soleil sous une bise glacée, on ne peut

se défendre d'un vif sentiment de dépit contre l'ingratitude des Génois, qui,

peut-être, a attiré sur leur ville cette calamité. Car si Jacques de Voragine

est né à Varage, c'est à Gênes qu'il a prodigué tous les trésors de son âme de

saint. Il y a joué un rôle si actif et si bienfaisant que les historiens les

plus «libéraux», — qui racontent le passé de l'Italie comme si les événements

religieux n'y avaient, pour ainsi dire, point tenu de place, —sont tous

contraints pourtant de rendre hommage au «pieux évêque» de Gênes, père des

pauvres, et «pacificateur des discordes civiles». Or, en vain on chercherait,

dans toute la ville de Gênes, la moindre trace de son souvenir. Entre des

centaines de plaques commémoratives, célébrant un séjour de Garibaldi, ou la

munificence d'un riche bourgeois qui a fait entourer d'un grillage le pont de

Carignan, «pour empêcher les désespérés de s'ôter la vie», en vain on

chercherait une inscription où figurât le nom du saint évêque

«pacificateur». En vain on chercherait son nom sur les plaques blanches

des via, vivo, vicolo, sauta, dont la vieille cité ligure est plus

abondamment pourvue qu'aucune ville d'Europe. Et l'on songe que cet hommage-là,

du moins, serait bien dû à un homme qui non seulement a comblé Gênes de

services plus précieux encore que les Manin et les Mazzini, mais qui a en

outre, pendant plus de trois siècles, nourri la chrétienté tout entière de

belles histoires et de beaux sentiments.

Mais je m'aperçois que je n'ai pas dit encore le peu que je sais sur la vie de

l'auteur de la Légende Dorée, et sur son séjour à Gênes en

particulier.

Né en 1228, il avait seize ans lorsque, en 1244, il entra dans l'ordre des

Frères Prêcheurs, fondé par saint Dominique en 1215. Cet ordre avait été fondé

surtout, on ne l'ignore pas, pour «extirper les hérésies», ce qui lui assignait

une tâche plutôt belliqueuse. Mais, par un phénomène singulier, l'ordre des

Frères Prêcheurs a produit, en plus grand nombre même que l'ordre rival des

Frères Mineurs, des moines d'une suavité d'âme toute franciscaine. Tel fut,

notamment, saint Thomas d'Aquin, le «docteur angélique»; tels le bienheureux

Fra Angelico et son frère Fra Benedetto; tel encore, un siècle plus tard, le

délicat rêveur Fra Bartolommeo. Et le Frère Jacques de Voragine était de leur

race. Tour à tour novice, moine, professeur de théologie, prédicateur, il

unissait à l'éclat de sa science des mœurs si pures et une vertu si aimable

que, aujourd'hui encore, tous les couvents dominicains du Nord de l'Italie

conservent le souvenir de sa sainteté. À trente-cinq ans, il fut élu par ses Frères

prieur de son couvent. Puis, en 1267, ils lui confièrent le gouvernement

général des monastères dominicains de la provinée de Lombardie: fonction

infiniment fatigante et difficile, qu'il fut contraint de remplir pendant

dix-huit ans.

À peine était-il enfin parvenu à s'en décharger que, en 1288, à la mort de

l'archevêque de Gênes Charles Bernard de Parme, le chapitre le choisit

pour succéder à ce prélat. Nous ne savons pas s'il fit alors comme saint

Grégoire, qui s'était échappé de Rome dans un tonneau en apprenant qu'on

s'apprêtait à le proclamer pape: nous savons, en tout cas, qu'il refusa

obstinément le nouvel honneur dont on le menaçait; et ce fut le patriarche

d'Antioche, Obezzon de Fiesque, qui fut nommé à sa place. Mais quand celui-ci

mourut, quatre ans plus tard, le peuple de Gênes tout entier se joignit au

chapitre pour exiger que le Frère Jacques devînt leur évêque. Le saint moine,

cette fois, dut se résigner; et il dut se résigner encore au voyage de Rome, le

pape Nicolas IV lui ayant exprimé le désir de le sacrer de ses propres mains.

Malheureusement Nicolas IV mourut, le 4 avril, sans avoir pu réaliser son

désir: et tout de suite Jacques de Voragine, s'étant fait sacrer par l'évêque

d'Ostie, reprit le chemin de son diocèse, qu'il s'engagea, dès lors, à ne plus

quitter.

Aussi bien les occasions n'y manquaient-elles point, pour lui, de remplir son

rôle d'évêque tel qu'il le concevait. Il y avait, avant tout, à essayer de

ramener la paix dans la ville de Gênes, dont les citoyens, vainqueurs de leurs

ennemis de Savone et de Pise, n'en étaient devenus que plus ardents à s'égorger

entre eux. Sans cesse les Guelfes, partisans des Fiesque et des Grimaldi,

protestaient contre la domination du parti gibelin en brûlant des maisons, en

saccageant des églises, en assassinant, au détour d'une ruelle, quelque

inoffensif client des Doria ou des Spinola: et l'on entend bien que les

Gibelins, étant les plus forts, ne se faisaient pas faute, le jour suivant, de

le leur prouver par des procédés tout pareils. Depuis des années, la guerre

sévissait à demeure dans les rues de Gênes une guerre si violente que les

Génois en étaient presque, aussi fiers que de leurs colonies, se glorifiant

volontiers d'exceller autant dans les luttes civiles que dans les navales. Or, en

1295, après trois années d'efforts, leur évêque Jacques de Varage obtint d'eux

cette chose incroyable: que Guelfes et Gibelins consentissent solennellement à

se réconcilier. Pour la première fois, depuis un demi-siècle, un calme

fraternel régna dans les petites rues voisines de Saint-Laurent, de

Saint-Donat, et de Saint-Mathieu, qui formaient alors le centre de la vie

génoise. Et quand, onze mois plus tard, les Guelfes, excités en secret par le

roi de Naples Charles II, attaquèrent de nouveau le parti des Spinola, on vit,

racontent les chroniqueurs, «le pieux évêque Jacques de Varage se précipiter

entre les combattants, pour les séparer au péril de sa vie».

Mais pomment résisterais-je à la tentation de citer le passage de

la Chronique de Gênes où Jacques de Voragine nous raconte lui-même

ces événements, n'oubliant que de faire la moindre allusion à la part très

active que, de l'aveu de tous, nous savons qu'il y a prise? Voici ce passage,

traduit non pas sur l'inexacte copie de la Chronique de Gênes qui

se trouve dans le recueil de Muratori, mais sur un manuscrit magnifique et

vénérable de la Bibliothèque Municipale de Gênes, datant, selon toute

apparence, de la première moitié du XIVe siècle. Le saint prélat, après s'être

longuement étendu sur les mérites des évêques et archevêques ses prédécesseurs,

arrive enfin à son propre épiscopat. «Le frère Jacques, — nous dit-il, —

huitième archevêque de Gênes, a été élu en 1292, et vivra tant que Dieu voudra

bien le laisser en vie.» Puis il mentionne son voyage à Rome, et la mort du

pape Nicolas, «qui, croyons-nous, est entré ainsi au palais céleste». Et voici

toute la fin de cette touchante autobiographie: L'an du Seigneur 1295, au mois

de janvier, fut conclue une paix générale et universelle, dans la ville de

Gênes, entre ceux qui s'appelaient Mascarati, ou Gibelins, et ceux qui

s'appelaient Rampini, ou Guelfes entre lesquels, en vérité, le malin esprit

avait depuis longtemps suscité de nombreuses divisions et querelles de parti.

Soixante ans durant, ces dissensions pleines de dangers avait troublé la ville.

Mais, grâce à la protection spéciale de Notre-Seigneur, tous les Génois sont

enfin revenus à la paix et à la concorde, de telle manière qu'ils se sont juré

de ne plus faire qu'une seule société, une seule fraternité, un seul corps. Ce

qui a produit tant de joie que la ville entière s'est remplie de gaîté. Et nous

aussi, dans l'assemblée solennelle où fut conclue la paix, vêtu de nos

ornements pontificaux, nous avons prêché la parole de Dieu; après quoi, avec

notre clergé, nous avons chanté Te Deum laudamus, ayant auprès de

nous quatre évêques et abbés mitrés. Mais comme, dans ce bas monde, il ne

saurait y avoir de pur bien, — car le pur bien est au ciel, le pur mal en

enfer, et notre monde est un mélange de bien et de mal, — voilà que, hélas!

notre cithare a dût changer ses cantiques joyeux en de nouvelles plaintes, et

l'harmonie de nos orgues a été interrompue par des voix pleines de larmes! En

effet, dans cette même année, au mois de décembre, cinq jours après Noël,

l'ennemi de la paix humaine a excité nos concitoyens à une telle discorde et

tribulation que, au milieu des rues et des places, ils se sont attaqués l'un

l'autre, les armes en main. À quoi ont succédé nombre de meurtres, de

blessures, d'incendies et de rapines. Et l'aveuglement de la haine commune est

allé si loin que, pour s'emparer de la tour de notre église de Saint-Laurent,

une troupe de nos concitoyens n'a pas craint de mettre le feu à l'église, dont

tout le toit s'est trouvé brûlé. Et cette périlleuse sédition a duré depuis le

cinquième jour de Noël jusqu'au jour du 7 février. C'est à la suite des

événements susdits qu'on a décidé de nommer capitaines du peuple messires

Conrad Spinola et Conrad Doria.

Et non moins admirable, non moins digne d'être commémoré, fut le rôle joué à

Gênes par Jacques de Voragine en tant que père des pauvres de son diocèse. De

cela non plus il ne fait point mention, dans sa Chronique; mais les

auteurs génois s'accordent à nous dire que, durant les six années dee son

épiscopat, la ville a été comblée de sa charité. «Toutes les vertus

rivalisaient en lui», reconnaît Muratori, peu suspect de partialité à l'égard

d'un homme dont il traite l'œuvre entière de «bavardage imbécile». D'autres

nous affirment que, aussi longtemps qu'il fut évêque, pas une fois on ne le vit

manger à sa faim. Il allait lui-même soigner les malades, dans les ruelles du

port. Il s'était fait donner une liste des indigents et «les visitait du matin

au soir, s'entretenant avec eux de leurs menues affaires». Son revenu et celui

de son église, qui, au dire de Muratori, était «des plus gras», tout allait aux

pauvres. Pour avoir autrefois compilé avec attendrissement les histoires de

saint Jean l'Aumônier, de saint Basile, et d'autres «fous de charité», ces grands

saints avaient daigné permettre à leur biographe de leur ressembler. Et

j'imagine que lui aussi, comme l'abbé Sérapion, aurait été heureux de vendre

son évangile pour nourrir un mendiant: après quoi il aurait répondu à ceux qui

se seraient avisés de le lui reprocher: «Ce livre me disait de vendre ce que

j'avais pour en donner le prix aux pauvres. Or je n'avais plus que lui. Comment

aurais-je pu m'empêcher de le vendre?»

Avant de mourir, en 1298, il défendit qu'on privât les pauvres du prix de ses

funérailles. Et il demanda que son corps, au lieu de reposer dans la cathédrale

auprès de ceux des autres évêques, fût transporté dans l'Église de son ancien

couvent, où on l'a, en effet, déposé, à gauche du chœur. Mais l'église de

Saint-Dominique a été démolie, il y a quelques années, et parmi ce que l'on a

conservé de ses débris, à l'Académie des Beaux-Arts et au Palais-Blanc,

vainement j'ai cherché un vestige de la sépulture de Jacques de Voragine.

Je crois en revanche qu'on pourrait aisément, dans les bibliothèques françaises

et italiennes, retrouver des copies de tous ses ouvrages, car tous, sans parler

de la Légende Dorée, ont eu jusqu'au XVe siècle une célébrité

universelle; et quelques-uns ont même été imprimés. À l'exception de

la Chronique de Gênes, dont on vient de lire les dernières pages, ils

datent tous des années qui ont précédé l'avènement du Frère Prêcheur à

l'épiscopat. Les auteurs contemporains mentionnent, surtout, une traduction de

la Bible en langue italienne, un volumineux commentaire de saint Augustin, et

plusieurs recueils de sermons. J'ai eu entre les mains un de ces recueils, à la

Bibliothèque Municipale de Tours, qui, si même elle n'avait hérité que du seul

fonds de Marmoutier; aurait encore de quoi être une des plus riches

bibliothèques de France en œuvres religieuses du Moyen Âge. Et, en vérité, les

sermons de Jacques de Voragine m'ont paru valoir, eux aussi, que quelque pieux

savant prit un jour la peine de nous les révéler. Tout comme la Légende Dorée, ils ont, sous leur appareil scolastique, une simplicité et une

bonhommie très originales, et les mieux faites du monde pour nous émouvoir. Le

seul malheur est que l'appareil scolastique y tient une place infiniment plus

considérable que dans la Légende Dorée, avec une telle quantité de

divisions et de subdivisions, de points coupés en d'autres points qui se

trouvent coupés à leur tour, que, à chaque ligne, un lecteur d'à présent risque

de perdre le fil de l'argumentation, étant donnée surtout l'absence complète de

tout signe graphique qui puisse l'aider à se reconnaître. Et je crains bien que

des motifs semblables ne nous interdisent, à jamais, de prendre plaisir et,

profit à la lecture des Commentaires de Jacques de Voragine sur saint

Augustin.

Mais d'ailleurs aucun autre des livres du savant et saint moine n'a eu, même en

son temps, un succès comparable à celui de cette Légende des

Saints que, presque dès son apparition, l'Europe tout entière s'est plus

appeler la Légende Dorée. Ce livre sans pareil doit avoir été écrit

vers 1255, lorsque l'auteur n'était encore qu'un tout jeune professeur de

théologie: car l'Histoire Lombarde, qui en forme l'appendice,

s'arrête à la mort de Frédéric II, sans même signaler l'élection au trône

pontifical d'Alexandre IV 2. Resterait l'hypothèse que Jacques de Voragine eût

écrit sa Légende après l'Histoire Lombarde, et se fût,

ensuite, borné à joindre à son nouveau livre cette chronique, rédigée quelques

années plus tôt mais il n'eût point manqué, en ce cas, de mettre au courant la

fin de sa chronique, de même qu'il a fait pour le commencement: puisque, aussi

bien, parmi les innombrables erreurs qui ont cours, depuis le seizième siècle,

au sujet de la Légende Dorée, aucune n'est plus scandaleusement

injuste que celle qui consiste à représenter comme une rapsodie, comme un

mélange incohérent de morceaux rassemblés au hasard, un livre d'une unité et

d'un ensemble parfaits, où chaque récit se trouve expressément chargé de

compléter, de rectifier, ou de nuancer quelque récit précédent.

Non, la Légende Dorée n'est pas une simple rapsodie, ainsi que l'ont

prétendu des critiques, et même des traducteurs, qui, croirait-on, ne se sont

jamais sérieusement occupés de la lire! Et pas davantage elle n'est une

«compilation», au sens ou nous entendons aujourd'hui ce mot. On trouve bien,

dans les éditions de la fin du XVe siècle, deux histoires, celle de Sainte

Apolline et celle de Sainte Paule, qui reproduisent, mot pour

mot, des textes antérieurs: et ce sont celles-là qu'on cite, quand on veut

prouver que Jacques de Voragine s'est contenté de transcrire, dans son livre,

des passages copiés à droite et à gauche. Mais le fait est que ces deux

histoires ne sont point de Jacques de Voragine, car elles manquent non

seulement dans la plupart des vieux manuscrits, mais même dans les premières

éditions imprimées. Ce sont donc de ces innombrables interpolations que, au

cours des siècles, les copistes ont introduites dans 1e texte original de

la Légende Dorée 3: et j'ajoute que, si même nous n'avions pas

la ressource de pouvoir reconstituer ce texte original en éliminant tous les

chapitres qui ne figurent point dans les premiers manuscrits, le style des

chapitres ajoutés suffirait à nous mettre en défiance contre eux. Car Jacques

de Voragine n'est peut-être pas un grand écrivain: mais à coup sûr il possède

un style qui lui appartient en propre, un style, et une façon de composer, et

surtout une façon de raconter; de telle sorte que les citations les plus

diverses prennent aussitôt, sous sa plume, la même allure et le même attrait.

Que l'on compare, à ce point de vue, son récit des martyres des saints avec le

récit qu'en donne le Bréviaire: ou, plutôt encore, qu'on compare ses

légendes de Saint Jean l'Aumônier, de Saint Antoine, de Saint

Basile, avec le texte de la Vie des Pères, d'où il nous dit

qu'il les a «directement extraites»! Et l'on comprendra alors ce que sa

«compilation» impliquait de travail personnel, de réelle et

précieuse création littéraire. Et l'on comprendra aussi, très

clairement, le caractère et la portée véritables de la Légende Dorée.

Mais avant de définir ce caractère et cette portée, il y a une autre erreur

encore que je dois signaler celle qui consiste à voir dans la Légende

Dorée un recueil de «légendes», autant dire de fables, et présentées comme

telles par l'auteur lui-même. En réalité, Legenda Sanctorum signifie:

lectures de la vie des saints. Legenda est ici l'équivalent du

mot lectio, qui, dans le Bréviaire, désigne les

passages des auteurs consacrés que le prêtre est tenu de lire entre deux

oraisons. Et Jacques de Voragine n'a nullement l'intention de nous donner pour

des fables les histoires qu'il nous raconte. Il entend que son lecteur les

prenne au sérieux, ainsi qu'il les prend lui-même, sauf à exprimer souvent des

réserves sur la valeur de ses sources, ou, avec une loyauté admirable, à mettre

vivement en relief une contradiction, une invraisemblance, un risque d'erreur.

Et de là ne résulte point que nous devions, aujourd'hui, admettre la vérité de

tous ses récits: aucun d'eux, au moins dans le détail, n'est proprement article

de foi. Mais par là s'explique que lui, l'auteur, admettant de toute son âme

cette vérité, ait pu employer à ses récits une franchise, une chaleur

d'imagination, et un élan d'émotion qui, depuis des siècles, et aujourd'hui

encore, les revêtent d'un charme où le lecteur le plus sceptique a peine à

résister. Ce livre n'a si profondément touché tant de cœurs que parce qu'il a

jailli, tout entier, du cœur.

Et son unique objet était, précisément, de toucher les cœurs. Car

la Légende Dorée est, à sa façon, un des signes les plus

caractéristiques de son temps, du temps qui a produit saint François, saint

Dominique, saint Louis, et rempli le monde d'églises merveilleuses. C'est un

temps où, dans l'Europe entière, le peuple, s'éveillant enfin d'une longue

somnolence, a commencé tout à coup d'aspirer fiévreusement à la vie de

l'esprit. Tout à coup l'architecture, la sculpture, tous les arts se sont

laïcisés, sont sortis des couvents pour aller au peuple. Et, de même, la pensée

religieuse. En même temps qu'il s'occupait à construire des églises, le peuple

réclamait d'être initié aux secrets de la théologie: il voulait qu'un contact

plus intime s'établît désormais entre Dieu et lui. De là son enthousiasme à

accueillir le Pauvre d'Assise, dont l'âme parfumée n'était qu'une expression

plus haute et plus profonde de toute l'âme populaire. De là l'immense et

soudain succès des deux grands ordres qui, créés pour des fins différentes,

avaient tous deux en commun de s'adresser directement au peuple, de se mêler au

peuple plus étroitement que les ordres antérieurs, et le séculier même. Le

peuple voulait, en quelque sorte, pénétrer jusqu'au chœur de l'église, afin de

mieux célébrer Dieu, étant plus près de lui. Et c'est à cette tendance que

répond la conception de la Légende Dorée, comme par elle s'explique,

aussi, l'extraordinaire fortune de ce livre.

La Légende Dorée est, essentiellement, une tentative de

vulgarisation, de «laïcisation», de la science religieuse. Bien d'autres

théologiens, avant Jacques de Voragine, avaient écrit non seulement des vies de

saints, mais des commentaires de toutes les fêtes de l'année.

Le Bréviaire, par exemple, dès le XIe siècle, avait été compilé, à

peu près sous sa forme d'aujourd'hui, avec des leçons équivalant aux

chapitres de la Légende Dorée. Et, à chaque page, le bienheureux

Jacques de Voragine cite d'autres compilations analogues, le Livre

Mitral, le Rational des offices divins de maître Jean Beleth,

chanoine d'Amiens, etc. Mais tous ces ouvrages s'adressaient aux théologiens, aux

clercs: et la Légende Dorée s'adresse aux laïcs. Elle a pour objet de

faire sortir, des bibliothèques des couvents, les trésors de vérité sainte qu'y

ont accumulés des siècles de recherches et de discussions, et de donner à ces

trésors la forme la plus simple, la plus claire possible, et en même temps la

plus attrayante: afin de les mettre à la portée d'âmes naïves et passionnées

qui aussitôt s'efforcent, par mille moyens, de témoigner la joie extrême

qu'elles éprouvent à les accueillir. Voilà pourquoi Jacques de Voragine ne

dédaigne point d'admettre, dans son livre, jusqu'à des récits dont il avoue

lui-même qu'ils ne méritent pas d'être pris bien à cœur! Voilà pourquoi il ne

néglige jamais une occasion d'expliquer longuement le sens des diverses cérémonies

religieuses, la tonsure des prêtres, les processions, la dédicace des églises!

Et voilà pourquoi, tout en nommant toujours les auteurs dont il «compile» les

savants écrits, il a toujours soin de modifier les passages qu'il leur

emprunte, de manière que l'âme la plus simple puisse les comprendre et en

profiter. Sa Légende est, ainsi, la suite directe de cette traduction

italienne de la Bible que ses biographes signalent comme l'un de ses premiers

ouvrages. Et si, au lieu d'écrire sa Légende en italien, il l'a

écrite dans un honnête latin de sacristie, dont les humanistes de la

Renaissance ont eu beau jeu à railler la médiocrité, c'est que, sans doute,

sous cette forme, il a su que son livre pourrait se répandre plus loin, et

ouvrir à plus d'âmes la maison de Dieu.

Le fait est qu'il n'y a peut-être pas de livre qui ait été plus souvent copié

et traduit. Toutes les bibliothèques du monde en possèdent des manuscrits, dont

quelques-uns comptent parmi les chefs-d'œuvre des deux arts délicieux de la

calligraphie et de l'enluminure. Et lorsque, deux cents ans après, l'imprimerie

vient, hélas! se substituer à ces deux arts et les anéantir, c'est encore

la Légende Dorée qu'on imprime le plus. Les catalogues mentionnent

près de cent éditions latines différentes, publiées entre les années 1470 et

1500: sans compter d'innombrables traductions françaises, anglaises,

hollandaises, polonaises, allemandes, espagnoles, tchèques, etc. Du treizième

siècle jusqu'au seizième, la Légende Dorée reste, par excellence, le

livre du peuple.

Et je dois ajouter qu'il n'y a peut-être pas de livre, non plus, qui ait exercé

sur le peuple une action plus profonde, ni plus bienfaisante. Car le «petit»

livre du bienheureux Jacques de Voragine, — si l'on me permet de lui garder une

épithète que tous les auteurs anciens s'accordent à lui attribuer, — a été,

pendant ces trois siècles, une source inépuisable d'idéal pour la chrétienté.

En rendant la religion plus ingénue, plus populaire, et plus pittoresque, il

l'a presque revêtue d'un pouvoir nouveau: ou du moins il a permis aux âmes d'y

prendre un nouvel intérêt, et, pour ainsi dire, de s'y réchauffer plus

profondément. Tout de suite les nefs des églises se sont peuplées d'autels en

l'honneur des saints et des saintes du calendrier. Tout de suite les tailleurs

de pierres se sont mis à sculpter, aux porches des cathédrales, les touchants

récits de la Légende Dorée, les peintres, les verriers, à les

représenter sur les murs ou sur les fenêtres. Entrez dans une vieille église de

Bruges, de Cologne, de Tours ou de Sienne: toutes les œuvres d'art qui vous y

accueilleront ne sont que des illustrations immédiates; littérales, de

la Légende Dorée. C'est d'après Jacques de Voragine que Memling et

Carpaccio nous racontent le voyage de sainte Ursule avec ses onze mille

compagnes. Quand Piero della Francesca, dans ses fresques d'Arezzo, ou Agnolo

Gaddi dans celles de Florencé, nous font assister aux aventures diverses du

bois de la sainte Croix, ils suivent de phrase en phrase le texte de

la Légende Dorée. D'autres prennent même, dans le vieux livre, des

sujets profanes, et, comme Thierry Bouts au Musée de Bruxelles, nous

détaillent, d'après l'Histoire Lombarde, un acte de justice de

l'empereur Othon. Et il n'y a point jusqu'aux grands tableaux. de Rubens, de Murillo,

de Poussin, qui ne reproduisent les scènes des martyres des saints ou de leurs

miracles exactement comme le bienheureux évêque de Gênes les a «compilées» à

notre intention. Toute la part que, aujourd'hui encore, notre imagination mêle

à ce que nous apprennent, de l'histoire sacrée, les Écritures et la Tradition,

tout cela nous vient, en droite ligne, de la Légende Dorée.

Aussi ne saurait-on trop déplorer le profond discrédit qu'ont cru devoir jeter

sur ce livre d'éminents écrivains religieux de la Renaissance et du XVIIe

siècle, depuis Vivès, l'ami. d'Érasme, jusqu'à l'impitoyable Jean de Launoi, le

«dénicheur de saints», dont un contemporain disait qu'il «avait plus détrôné de

saints du paradis que dix papes n'en avaient canonisé». Ces savants hommes ont

évidemment lu la Légende Dorée, comme toutes choses, avec

l'impression qu'un ministre calviniste lisait par-dessus leur épaule, guettant

une occasion de se moquer d'eux. Et ainsi ils se sont trouvés empêchés de

réfléchir au sens et à la portée du vieux livre; de telle sorte qu'au lieu

d'honorer en Jacques de Voragine, l'un des plus érudits en même temps que le plus

vénérable de leurs devanciers, il n'y a pas d'injure dont ils ne l'aient

accablé: poussés, par leur indignation, jusqu'au calembour, car les uns

l'appelaient un «gouffre d'ordures», jouant sur le sens latin du

mot vorago, tandis que d'autres déclaraient que

sa Légende n'était pas d'or, mais de fer et de plomb.

Ils ne lui pardonnaient pas, notamment, d'avoir mis saint Georges aux prises

avec un dragon avant de le mettre aux prises avec les tenailles du préfet

Dacien, ni d'avoir raconté que saint Antoine avait rencontré au désert un

centaure et un satyre, ni d'avoir conduit à Rome les onze mille compagnes de

sainte Ursule, ni, en maints endroits, d'avoir confondu les noms et brouillé

les dates.

Et certes je ne prétends pas que, à la considérer au point de vue

historique, la Légende Dorée ne contienne pas d'affirmations

inexactes, ou, tout au moins, d'une exactitude à jamais incertaine. Je croirais

volontiers, plutôt, qu'elle en est remplie, comme tous les ouvrages historiques

de son temps, comme ceux de tous les temps; et, sans doute, les écrits mêmes de

Vivès et de Launoi, si un érudit voulait aujourd'hui les contrôler à ce point

de vue, apparaîtraient, eux aussi, amplement pourvus d'erreurs et de légendes.

Mais, d'abord, ainsi que le dit très sagement Bollandus, rien n'est plus

injuste que d'attribuer à Jacques de Voragine la responsabilité d'affirmations

qu'il a, toutes, puisées dans des ouvrages antérieurs, en les contrôlant de son

mieux chaque fois qu'il pu, ou en nous faisant part des doutes qu'elles lui

inspiraient. Pour citer encore une expression de Bollandus, le tort de Vivès et

des autres détracteurs de la Légende Dorée a été «de vouloir

critiquer ce qu'ils ne comprenaient pas et qu'ils ignoraient». Ils ignoraient

qu'un érudit du XIIIe siècle ne disposait point des mêmes moyens d'information

que ceux dont ils disposaient, trois ou quatre siècles plus tard: c'est-à-dire

qu'il manquait de beaucoup de ceux qu'ils avaient, mais que, peut-être aussi,

il en avait d'autres qui désormais leur manquaient. Et quant à soutenir, comme

ils le soutenaient, que la plupart des récits de la Légende

Dorée sont des fables parce que les documents contemporains n'en font pas

mention, c'est en vérité montrer, à l'égard de ces. documents, une crédulité

plus naïve encore que celle des contemporains de Jacques de Voragine à l'égard

du dragon de saint Georges et du centaure de saint Antoine. Qu'un document soit

contemporain des faits qu'il atteste, comme par exemple nos journaux, ou qu'il

leur soit postérieur, comme les histoires et les chroniques les plus

abondantes, on ne risque guère à soutenir que l'erreur y tient plus de place

que la vérité; que de mille choses considérables ils ne font point mention, et

qu'ils en mentionnent mille autres qui n'ont jamais existé.

Mais surtout le tort de Vivès et de ses successeurs a été de «vouloir critiquer

ce qu'ils ne comprenaient pas». Ils ne comprenaient pas, en effet, que des

erreurs comme celles qu'ils signalaient dans la Légende

Dorée n'avaient point, pour un lecteur catholique, la même importance que

pour ce ministre calviniste qui hantait leurs rêves. Car, si les protestants

estiment que Dieu, après avoir parlé aux hommes depuis Adam jusqu'à

Jésus-Christ, s'est tu à jamais dès qu'il nous a légué le Nouveau Testament,

c'est, au contraire, la croyance des catholiques que, suivant sa promesse, il a

«envoyé aux hommes son Esprit», pour continuer à les instruire et à les guider.

Lors donc que la Sainte Église a proclamé saints des hommes dont, le plus

souvent, la vie et les actes lui étaient connus de la façon la plus sûre et la

plus directe, aucun catholique n'a le droit de contester le fait de leur

sainteté. C'est ce que ne comprenait pas Launoi, quand, sous prétexte que ses

recherches ne lui avaient pas démontré l'existence de sainte Catherine, il

remplaçait l'office de cette sainte par une messe de Requiem: le

«dénicheur de saints» prouvait simplement, par là, qu'il était un sot, à

vouloir mettre ses petites recherches personnelles au-dessus de l'autorité de

sa mère l'Église. Et, puisque la sainteté des saints de la Légende

Dorée ne saurait faire de question pour nous, qu'importe ensuite que, à

défaut de l'histoire véritable de leur vie, nous ayons de belles légendes qui

certainement expriment, sinon les faits de cette vie, du moins son âme et son

sens profond? Ainsi l'entendaient les chrétiens des premiers siècles, qui ne

tenaient nullement pour illicite d'embellir à leur fantaisie, dans leurs

chroniques, la vie de la Vierge et des saints, pas plus que les vieux peintres

ne s'interdisaient de représenter leurs traits à leur fantaisie.

Et de même que maintes images de la Vierge, sans prétendre le moins du monde à

être des portraits, ont reçu de Dieu le pouvoir d'opérer des miracles, de même

rien ne nous empêche d'admettre que Dieu, s'il le juge bon, puisse prêter aux

légendes de ses saints une réalité supérieure. Cela encore était une des

croyances favorites des grands âges chrétiens; et la trace s'en retrouve à

chaque page dans la Légende Dorée. Nous y lisons, par exemple,

l'histoire d'un gardien d'église qui, au lieu de donner à un pèlerin un vrai

doigt de saint Augustin, s'était amusé à lui donner le doigt d'un pauvre homme

qui venait de mourir: après quoi, apprenant que ce doigt faisait des miracles,

il était allé voir le corps du saint, et s'était aperçu qu'un doigt y manquait.

Rien n'est impossible à Dieu; et il n'y a point de Vivès, de Launoi, ni de

Baillet, dont l'érudition prévaille contre cet article de foi.

Je ne crois pas, au reste, que personne s'avise plus, aujourd'hui, de reprocher

à la Légende Dorée la faiblesse de sa critique, ni l'incohérence de

sa chronologie. Et je suis sûr que personne ne pourra s'empêcher de sentir

l'exquise douceur poétique de cette Légende, son charme ingénu, mais,

par-dessus tout, la pureté et la beauté incomparables de l'esprit chrétien dont

elle est imprégnée. Quelque opinion que l'on ait de l'exactitude documentaire

de chacun de ses récits, on reconnaîtra que leur ensemble forme un manuel

parfait de la vie suivant l'Évangile, un manuel infiniment varié, et d'autant

mieux adapté aux diverses conditions de l'existence humaine. Car

la Légende Dorée restera toujours ce que son auteur a voulu qu'elle

fût: un livre à l'adresse du peuple, offrant à tout homme la leçon et l'exemple

qui peuvent lui convenir. Mais leçons et exemples, malgré leur diversité, y ont

toujours en commun d'être directement inspirés de la parole du Christ.

Et la religion qu'on y trouve exprimée est toute d'indulgence et de

consolation. C'est la religion telle que la concevait saint François d'Assise,

telle qu'allait la traduire, deux siècles après, le bienheureux Fra Angelico,

dans ces miniatures et ces fresques dont, seul, un chrétien peut apprécier la

surnaturelle vérité chrétienne. Qu'on voie avec quelle ardente sympathie

Jacques de Voragine nous raconte les actes charitables des saints, comme il

s'échauffe lorsqu'il nous parle de saint Basile, de saint Jean l'Aumônier, ou

de saint Martin! Peu s'en faut qu'il ne les préfère aux martyrs eux-mêmes, tant

il découvre en eux des disciples fidèles de son divin maître. Et ses martyrs,

combien ils sont joyeux et doux, combien ils ont de tendre pitié pour leurs

persécuteurs! Le préfet qui torturait saint Longin est, tout à coup, devenu

aveugle et supplie le saint de lui rendre la vue: «Sache, mon pauvre ami, lui

répond le saint, que tu ne pourras être guéri qu'après m'avoir tué! Mais,

aussitôt que je serai mort, je prierai pour toi; et Dieu m'accordera bien la

guérison de ton corps et de ton âme!» Et saint Christophe, de son côté, dit au

roi de Samos: «Quand tu m'auras fait trancher la tête, applique un peu de mon

sang sur tes yeux, et tu recouvreras la vue!» Voilà vraiment de beaux saints;

et il n'y a point de pécheur qui n'ait de quoi reprendre courage, en songeant

que, là-haut, de tels amis s'emploient à plaider pour lui!

Peut-être même est-ce cet esprit d'indulgence et de compassion infinies qui,

plus encore que le dragon de saint Georges, a valu à la Légende

Dorée la mauvaise humeur de certains écrivains religieux du XVIIe siècle.

Sous l'influence du protestantisme et du jansénisme, nombre d'excellents

catholiques, alors, estimaient imprudent de trop prêcher au peuple la bonté de

Dieu. Les peintres, ayant à peindre Jésus sur la croix, le représentaient avec

les bras levés au ciel, et non plus avec les bras étendus pour bénir la terre.

Les philosophes insistaient sur la différence essentielle de la bonté divine et

de l'humaine. Et tous, d'une façon générale, ils s'efforçaient plutôt

d'effrayer les hommes que de les rassurer. Peut-être, dans ces conditions,

la Légende Dorée leur aura-t-elle paru trop consolante, je veux dire

faite pour nous donner une notion trop inexacte de l'éternelle justice? Mais

aujourd'hui, de même que nos imaginations ont soif de légendes, nos coeurs ont

soif de pitié et de consolation. Nous avons besoin que Jésus vienne à nous avec

les bras grands ouverts, que, dans nos peines, il nous dise, comme à l'apôtre

dans sa prison d'Antioche: «Mon ami, as-tu cru vraiment que je t'oubliais?»

Nous avons besoin que, comme au brigand qui récitait tous les jours

son Ave Maria, il daigne nous promettre le pardon de toutes nos

fautes, en échange du peu de foi que nous pouvons lui offrir.

«Si tu dois tenir compte de nos iniquités, Seigneur, qui osera affronter ton

jugement?» C'est à ce cri de nos misérables âmes que répond surtout

la Légende Dorée, par la voix de ses confesseurs et par l'exemple de

ses pécheresses, nous apportant le témoignage de treize siècles de

christianisme, dont elle est, sinon une histoire toujours bien exacte, à coup

sûr le testament le plus authentique. Elle nous apprend que la justice de Dieu

n'est toute faite que de sa bonté. «Ne craignez pas trop, nous dit-elle, que le

Seigneur vous tienne compte de vos iniquités! Lui-même, suivant l'expression de

saint Bernard, est prêt à vous faire bénéficier du surplus de ses mérites; et

puis il y a, auprès de lui, la Vierge et tous les saints, qui ne cessent point

de le solliciter en votre faveur. Mais il ne vous pardonnera qu'à la condition

que vous l'aimiez, dans la personne du pauvre et du malade, de la veuve et de

l'orphelin, de tous ceux que la souffrance élève jusqu'à lui; à la condition

que vous restiez humbles d'esprit et de coeur, vous gardant avec soin des

fruits amers de l'arbre de la science, dont le diable vous affirme qu'ils

pourront vous rendre pareils à des dieux; et à la condition, enfin, que vous

honoriez le Seigneur dans la nature, son œuvre, au lieu de mépriser et de

détruire celle-ci comme vous vous acharnez à le faire. Habituez-vous plutôt à

écouter les leçons des forêts que celles des livres! Obtenez des moineaux

qu'ils consentent à venir manger dans vos mains! Et, quand vous verrez un ours ou

un loup pris au piège, hâtez-vous de courir à lui pour le délivrer! Renoncez à

vous-mêmes pour vivre tout entiers dans le reste du monde: moyennant quoi le

Seigneur non seulement vous préparera une petite place dans son paradis, mais,

dès cette vie, imprimera sur vos lèvres le tranquille "et heureux sourire

que vous voyez rayonner sur les lèvres des saints!» Telle est la leçon que nous

enseigne, à toutes ses pages, la Légende Dorée, avec son mauvais

style et ses erreurs de dates; et peut-être, cette leçon, les contemporains même

de Jacques de Voragine n'avaient-ils pas autant que nous besoin de l'entendre!

Quant à la traduction de la Légende Dorée que je soumets aujourd'hui

au lecteur français, je dirai seulement que je l'ai faite sur une édition

latine imprimée, en 1517, à Lyon, chez Constantin Fradin; mais, sans cesse,

autant que j'ai pu, je me suis reporté à des éditions plus anciennes et à des

copies manuscrites.

J'ai retranché, naturellement, la plupart des chapitres des éditions

postérieures qui, ne se trouvant point dans les manuscrits, sont à coup

sûr des interpolations. J'ai cru, cependant, devoir en conserver deux, qui, du

reste, ont été introduits de très bonne heure dans le texte de la Légende

Dorée ceux de Saint François et de Sainte Élisabeth. J'ai

écourté, çà et là, quelques développements scolastiques où l'auteur expliquait,

par exemple, les dix motifs, divisés chacun en une dizaine d'autres, qui

avaient décidé le Seigneur à se laisser circoncire ou à naître d'une vierge. Et

je me suis également, décidé à retrancher, après les avoir d'abord traduites,

les étymologies placées par l'auteur en tête de ses chapitres. Bollandus et

d'autres écrivains autorisés ont soutenu que ces étymologies n'étaient point de

Jacques de Voragine; mais je crains bien, hélas! qu'elles ne soient de lui, et

ce n'est point ce scrupule-là qui m'a empêché de les publier. Je les ai

retranchées, simplement, parce qu'elles auraient prêté à rire, sans profit pour

personne. Le saint évêque de Gênes, de même que tous les savants de son temps,

ignorait le grec. Et nous aussi, en vérité, nous l'ignorons, mais nous en

savons assez pour être surs que le nom d'Agathe, par exemple, ne vient

point «d'Aga, parlant, et de thau, perfection». Quand

Jacques de Voragine nous affirme que le nom d'Antoine

vient «d'ana, en haut, et de tenens, tenant», nous

éprouvons malgré nous une tentation de sourire qui risque de nous faire mal

apprécier, ensuite, la touchante beauté de la vie du saint. L'art d'un temps,

pour peu que l'artiste y ait mis de son coeur, a de quoi nous plaire

éternellement: mais la science d'un temps ne vaut que pour son temps.

Et, à part ces suppressions et ces abréviations, dont le total ne dépasse pas

une trentaine de pages, j'ai essayé de traduire aussi fidèlement que possible

le texte original de la Légende Dorée. Puisse l'œuvre du vénérable

Jacques de Varage retrouver parmi nous, sous cette forme nouvelle; un peu de sa

bienfaisante action d'autrefois

Notes

TEODOR DE WYZEWA, préface

à sa traduction de La légende dorée, Paris, Perrin et cie, 1910. Voir

ce texte

Oeuvres

Oeuvres en ligne

La

légende dorée, trad. par Teodor de Wyzewa, Paris, Perrin, 1910 (Sur

Gallica-BNF).

Legenda

aurea (extraits de la version latine). (Corpus scriptorum Latinorum)

The

Golden Legend (version anglaise). (Medieval Sourcebook)

Édition récente

SOURCE : http://agora.qc.ca/Dossiers/Jacques_de_Voragine

Ossa e ceneri del Beato Giacomo da Varazze, Chiesa di San Domenico, Varazze, provincia di Savona

Luca Baudo (1460–1509), Beato Jacopo da Varagine / Jacobus de Voragine, Catherine of Siena, Agatha of Sicily, Alberto da Bergamo, Jesus, Mary, Joseph,

circa 1490, oil on panel, 218 x 153,Chiesa

San

Domenico, Varazze

13 juillet. Bienheureux

Jacques de Voragine, dominicain, archevêque de Gènes. 1298.

Pape : Boniface

VIII.

Capitaine du peuple de

Gènes : Olberto Doria.

Roi de France

: Philippe IV, le Bel.

" La science

parfaite consiste à faire tout avec soin et à se bien pénétrer qu'on n'est rien

par ses propres mérites."

Saint Bonaventure, sup.

Job.

Jacques de Voragine est

né entre 1228 et 1229 à Varazze ou, plus probablement, à Gênes, où est attestée

la présence d’une famille originaire de Varazze, appelée de " Varagine

". La formule de " Voragine " par laquelle il est parfois

désigné dans les sources anciennes est une variante de " da Varagine

". L’idée remontant au XVIe siècle et devenue ensuite traditionnelle selon

laquelle " Voragine " vient de " vorago ", pour indiquer

l’abîme de connaissance dont Jacques a fait preuve dans ses oeuvres est donc

extravagante, même si elle exprime une certaine vérité.

C’est le bienheureux Jacques lui-même qui fournit, dans une rapide

autobiographie contenue dans l’une de ses oeuvres, la Chronica civitatis

Ianuenses, les premières dates marquantes de sa vie : 1239 lorsque dans son

enfance il assiste à une éclipse solaire, 1244 lorsque, adolescent, il entre

dans l’Ordre des frères prêcheurs, et 1264, lorsqu’il a eu l’occasion d’admirer

pendant quarante jours un autre fait prodigieux, c’est-à-dire l’apparition

d’une comète.

Jacques avait pris une responsabilité importante à l’intérieur de l’Ordre avant

1267, date à laquelle il fut élevé, au Chapitre Général de Bologne, à l’office

de prieur de l’importante province de Lombardie, qui comprenait à l’époque

toute l’Italie septentrionale, l’Emilie et le Picenum. Il a occupé cette charge

pendant dix années, participant aux chapitres provinciaux et généraux de

l’Ordre et résidant probablement au couvent de Milan ou dans celui de Bologne,

jusqu’à ce qu’il soit absolutus de cette charge au chapitre général de Bordeaux

en 1277.

Après quelques années, au chapitre provincial de Bologne de 1281, il fut à

nouveau nommé prieur de la province lombarde, charge qu’il a occupée pour cinq

années encore, jusqu’en 1286. De 1283 à 1285, il exerça les fonctions de régent

de l’Ordre après la mort de Jean de Verceil et avant l’élection du nouveau

maître général, Munio de Zamora.

Entre temps, il continua

à maintenir de forts liens avec la cité de Gênes. Le jour de Pâques 1283, comme

il le raconte lui-même dans son opuscule Historia reliquiarum que sunt in

monasterio sororum Sanctorum Philippi et Iacobi, il fit transporter une

précieuse relique, la tête d’une des vierges de Sainte-Ursule, de Cologne au

couvent des soeurs dominicaines de Gênes des saints Jacques et Philippe ; il

s’agit du même couvent auquel quelques années plus tôt, durant son précédent

priorat, il avait donné une autre relique, le doigt de saint Philippe, qu’il

avait lui-même détaché de la main du saint conservée dans le couvent de Venise.

A cette occasion Jacques, après la procession solennelle, a donné une messe et

un prêche au peuple. En 1288, alors qu’il n’était plus depuis deux ans prieur

de la Lombardie, il fut candidat à la charge d’archevêque de Gênes, mais

n’obtint pas, comme les trois autres candidats, la majorité des voix ; le pape

Nicolas IV suspendit la nomination, confiant cependant à Jacques, le 18 mai de

la même année, la tâche d’absoudre en une cérémonie publique, qui se tint dans

l’église de Saint-Dominique, les Génois excommuniés pour avoir eu des rapports

commerciaux avec les Siciliens, eux-mêmes excommuniés à cause de la guerre des

Vêpres. La même année, il fut nommé diffinitor au chapitre général de Lucques.

En 1290, à l’occasion du chapitre général de Ferrare, Jacques résista aux

pressions des cardinaux romains qui, dans une lettre, demandaient la démission

du maître général Munio de Zamora, mal vu pour son rigorisme à l’intérieur de

l’Ordre et de la Curie romaine. La lettre n’obtint aucun effet : non seulement

le maître général ne démissionna pas, mais il fut soutenu par une déclaration

publique, signée aussi de Jacques, qui exaltait sa vertu et approuvait sa

politique.

Selon la relation de Gerolamo Borsello (XVe) et, après lui, d’autres biographes

anciens, ce serait justement à cause de ce soutien donné à la ligne rigoureuse

de Munio de Zamora que Jacques aurait subi cette année une tentative d’homicide

de la part de confrères qui voulaient le jeter dans le puits du couvent de

Ferrare. Une tentative qui, raconte encore Borsello, se serait répétée l’année

suivante, en 1291, à Milan, cette fois parce que Jacques avait exclu du chapitre

provincial frère Stefanardo, prieur du couvent milanais.

Rappelons à ce sujet que notre bienheureux combattit dans la grande querelle

qui opposa les Guelfes et les Gibelins.

En 1292, il fut nommé par

le pape Nicolas IV archevêque de Gênes. Jacques consacra les six dernières

années de sa vie à gouverner le diocèse génois, de 1292 à 1298, année de sa

mort. Son action s’est tournée d’abord vers la réorganisation législative du

clergé sous l’autorité archiépiscopale. Dans ce but, il convoca un concile provincial,

qui se tint dans la cathédrale Saint-Laurent en juin 1293, durant lequel, comme

le raconte Jacques lui-même dans la chronique de Gênes, fut accomplie, en

présence des gouvernants et des notables puis de tout le peuple, une

reconnaissance des os de san Siro, patron de la cité, qui confirmait

solennellement l’authenticité de la relique.

L’activité de Jacques est intense sur le plan politique, il en offre lui-même

un ample compte-rendu dans la Chronique de Gênes . En 1295, dans les premiers

mois de l’année, il promut la pacification entre les factions de la cité et

célébra la paix finalement obtenue dans une assemblée publique lors de laquelle

il prêcha et entonna, avec ses ministres, les louanges à Dieu ; suivit ensuite

une procession solennelle à travers les rues de la cité, guidée par ce même

Jacques à cheval qui se conclut avec la remise de l’insigne de miles au

podestat de Gênes, le milanais Jacques de Carcano.

La même année, en avril, avec les ambassadeurs envoyés par la Commune, il

accomplit un voyage à Rome, convoqué par le pape Boniface VIII qui cherchait à

prolonger l’armistice entre Gênes et Venise. Le séjour à la Curie romaine se

prolongea une centaine de jours, et Jacques ne manqua pas de montrer une

certaine fatigue face à l’indécision du pape et surtout face aux manoeuvres

dilatoires des ambassadeurs vénitiens.

A ce point les Génois, après la longue attente, décidèrent d’aller à

l’affrontement contre Venise, réunissant, dans l’enthousiasme populaire, une

flotte qui aurait dû affronter les ennemis dans une bataille décisive près de

Messine, à laquelle cependant les Vénitiens ne se présentèrent pas,

contraignant le commandant Oberto Doria à retourner à Gênes sans avoir

combattu, accueilli cependant en triomphe par la cité et par son évêque.

A la fin de 1295, Jacques subit un revers politique et une profonde déception

personnelle : en effet, la paix entre les factions citadines se rompit, cette

paix qu’il avait voulue et solennellement célébrée quelques mois plus tôt ; des

incidents violents éclatèrent, durant lesquels la cathédrale Saint-Laurent fut

incendiée, et son toit fut totalement brûlé. Les dommages furent si importants

que Jacques demanda au pape une aide, qui lui fut accordée le 12 juin 1296.

Jacques mourut dans la nuit du 13 au 14 juillet 1298. Il demanda à ce que les

frais nécessaire soient intégralement distribués aux pauvres. Son corps,

d’abord enseveli dans l’église Saint-Dominique du couvent des frères prêcheurs

de Gênes, fut, à la fin du XVIIIe siècle, transféré dans une autre église

dominicaine, Santa Maria di Castello, où il se trouve encore. En vertu de la

vénération et du culte dont il fut l’objet pendant des siècles, Jacques a été

béatifié en 1816 par le pape Pie VII.

Son oeuvre est ample et remarquable tant par sa quantité que par sa qualité et

sa science hors du commun. Quelques liens nous permettent de consulter entre

autres la très fameuse Legenda aurea (tant de fois illustrée par les plus

grands artistes) ou ses sermons.

Rq : On lira entre autres :

- http://www.abbaye-saint-benoit.ch/voragine/index.htm

- http://www.jesusmarie.com/jacques_de_voragine.html

- http://www.sermones.net et http://thesaurus.sermones.net/voragine/index.xsp;jsession...

Scultore Genovese, Statua funeraria, sepolcro di Beato Giacomo da Varazze nato nel 1228 c. e morto a Genova nel 1292, Arcivescovo di Genova, (1289-1300), originariamente nel coro alla sinistra dell’altar maggiore della chiesa di San Domenico, Museo di Sant'Agostino (Genova. La statua fu realizzata da un anonimo scultore genovese del XIII secolo in marmo bianco apuano)

Scultore

Genovese, Statua funeraria, sepolcro di Beato Giacomo da Varazze nato nel 1228 c.

e morto a Genova nel 1292, Arcivescovo di Genova, (1289-1300), originariamente

nel coro alla sinistra dell’altar maggiore della chiesa di San Domenico, Museo

di Sant'Agostino (Genova. La statua fu realizzata da un anonimo scultore

genovese del XIII secolo in marmo bianco apuano)

Scultore Genovese, Statua funeraria, sepolcro di Beato Giacomo da Varazze nato nel 1228 c. e morto a Genova nel 1292, Arcivescovo di Genova, (1289-1300), originariamente nel coro alla sinistra dell’altar maggiore della chiesa di San Domenico, Museo di Sant'Agostino (Genova. La statua fu realizzata da un anonimo scultore genovese del XIII secolo in marmo bianco apuano)

Édition électronique d'un

corpus de sermons latins médiévaux

Menu principal

Présentation

Dans le cadre du

renouvellement récent des travaux sur la prédication médiévale, Sermones.net propose l’édition électronique de

corpus de sermons, dont le premier est la série de sermons de Carême de Jacques

de Voragine. La réalisation de ce corpus annoté est conduite par une équipe

internationale de chercheurs sous la direction de Nicole

Bériou(link is external).

On mesure mieux

aujourd’hui, grâce à un ensemble de travaux récents, l’importance historique du

système de communication de masse mis au point par les frères de saint

Dominique et de saint François à la faveur de leur engagement de prédicateurs

au XIIIe siècle. Un équipement intellectuel de premier ordre, adapté à leurs

besoins, fut alors produit dans les couvents, et diffusé par des techniques de

reproduction rapide, deux siècles avant l’invention de l’imprimerie.

L’enseignement par la parole auquel les prédicateurs s’adonnaient ne

s’improvisait pas, il supposait un apprentissage, et le recours à des

instruments de travail efficaces.

Les recueils de sermons

modèles attestent la réalité et l'importance de la diffusion de ces

innovations. Ils ont été utilisés par d'innombrables prédicateurs médiévaux

comme des modèles de l’art de communiquer qu’ils se devaient de maîtriser, et

comme des mines d’idées sur tous les sujets qu’ils pouvaient aborder dans leurs

sermons. Ils trouvaient là, en latin, matière à préparer les sermons qu'ils

allaient délivrer au peuple en langue vernaculaire.

Pour les chercheurs d’aujourd’hui, cette documentation est une véritable mine

d’informations sur les données sociales, religieuses, et culturelles propres à

une époque révolue sans doute, mais cependant capitale, car fondatrice de la

civilisation européenne des temps modernes.

Pour faciliter l'étude de

ces sources médiévales, Sermones.net offre une édition électronique

annotée de corpus de sermons, dont le premier exemple est la série de 98

sermons de Carême du dominicain Jacques de Voragine. Cette édition électronique,

qui se veut complémentaire des éditions critiques classiques sur papier, offre

non seulement la possibilité de faire des recherches de vocabulaire, mais les

annotations ajoutées permettent au lecteur de mieux appréhender les éléments

rhétoriques et narratifs qui structurent le sermon et lui donnent chair. Le

plan du sermon, les distinctiones, les figurae, les exempla sont

autant d'éléments qui ont été attentivement repérés dans les textes, et que les

possibilités des nouvelles technologies font ressortir à différents niveaux

(index, mise en valeur dans le corps même des sermons, recherches ciblées,

...).

Avant de commencer

à utiliser le

corpus, nous vous invitons à consulter l'introduction historique (repères

biographiques de Jacques de Voragine, ses oeuvres, bibliographie...), et à

prendre connaissance du tutoriel qui vous guidera dans l'utilisation de

l'édition électronique. Les non latinistes désireux de se familiariser avec les

sermons-modèles latins pourront accéder à la version traduite de deux sermons

SOURCE : http://www.sermones.net/

Jacques de Voragine

Le Thesaurus des

sermons de Jacques de Voragine est la première série de sermons proposée

sur Sermones.net.

Célèbre depuis sept siècles pour avoir rédigé la Legenda aurea (“

Légende dorée ”), Jacques de Voragine (v. 1228-1229 / 1298) appartient à la

même génération que Thomas d’Aquin.

Il a composé quatre grandes collections de sermons totalisant plus de sept cents

textes, dont les premières éditées ici sont les collections de Carême (98

sermons) et du Mariale (161 textes).

Consulter l'édition

électronique des sermons

Articles de cette

rubrique

Le

projet d’édition des Sermones de sanctis et des Sermones de

tempore de Jacques de Voragine

Ou De nuptiis

philologiae hodiernis temporibus

La

vie et les oeuvres de Jacques de Voragine, o.p.

Les

sermons de Jacques de Voragine et leur audience

La

préparation de l’édition électronique

BibliographieSOURCE :

http://www.sermones.net/content/jacques-de-voragine

Les sermons de Jacques de

Voragine et leur audience

Jacques de Voragine a

compilé trois grands recueils de sermons et un recueil de matériaux de

prédication, destinés à aider les prédicateurs à préparer leurs sermons. Si

l’on suit son témoignage dans la Chronique de Gênes, l’ordre de composition

serait le suivant :

1) après la première

rédaction de la Legenda aurea (1267), le recueil sur les saints (Sermones

de omnibus sanctis et festis).

2) à la suite, le recueil

de sermons du Temps, associant les dimanches et les grandes fêtes du Christ

(titres divers dans les recueils : Sermones de omnibus evangeliis

dominicalibus, Sermones de tempore per annum, Sermones dominicales, Sermones

festivales)

3) le recueil de sermons

pour le Carême (Quadragesimale), avant 1286

4) le recueil de

matériaux pour prêcher sur la Vierge Marie (Liber marialis, Sermones aurei

de Maria Virgine), pendant son archiépiscopat, entre 1292 et 1298.

Description sommaire

Le De sanctis contient

les 305 pièces répertoriées dans Schneyer, RLS 3, p. 246-266, auxquelles il

faut en ajouter 10 à l’examen de la tradition manuscrite.

Jacques de Voragine déclare l’avoir rédigé sous deux formes, l’une longue,

l’autre plus brève et condensée.

Plus de 300 manuscrits.

Editio princeps : Cologne, 1478.

Le De tempore contient

160 pièces (Schneyer, RLS 3, p. 221-233).

Plus de 350 manuscrits.

Editio princeps : Cologne, 1467-1469

Le Quadragesimale contient

98 pièces (Schneyer, RLS 3, p. 238-244, y ajoute d’après les éditions, à la fin

de la série, deux pièces qui ne figurent pas dans les manuscrits : Sermo

de Passione Domini, et Sermo in Planctu Beatae Virginis Mariae).

Plus de 300 manuscrits.

Editio princeps : Brescia, 1483

Le Liber marialis contient

160 pièces (Schneyer, RLS 3, p.273-283) classées d’après l’ordre alphabétique

de mots vedettes thématiques, de Abstinentia à Vulnerata

70 manuscrits environ

Editio princeps : Hambourg, 1491

Traduit en flamand au XVe siècle

L’audience des

sermons : exemples d’utilisation

Ces quatre recueils,

bénéficiant du support exceptionnel de diffusion que constituait le réseau des

couvents, ont été très tôt connus et utilisés, non seulement par les frères

dominicains, mais aussi par beaucoup d’autres prédicateurs, comme des modèles

de l’art de communiquer qu’ils se devaient de maîtriser, et comme des mines

d’idées, de citations d’autorités, d’images, de comparaisons, de récits, sur

tous les sujets qu’ils pouvaient aborder dans leurs sermons. On connaît plus de

mille manuscrits des sermons de Jacques de Voragine encore conservés aujourd’hui

dans tous les pays d’Europe, et le succès de cette œuvre monumentale a été

ensuite confirmé par des dizaines d’éditions, dès les débuts de l’imprimerie,

et jusqu’au XIXe siècle.

Les travaux suivants

offrent quelques exemples de la réutilisation par les prédicateurs de la

matière puisée dans les sermons de Jacques de Voragine :

L’article de Stanislava

Kuzmova, Reception

of Voragine’s sermons in Central Europe – a few examples (en anglais)

étudie en particulier l’exemple d’un sermon pour la fête de saint Stanislas

composé par un auteur anonyme qui a utilisé des éléments tirés de deux sermons

différents de Jacques de Voragine, l’un pris dans sa collection De

tempore , l’autre dans sa collection de Carême.

L’article du Dr. Ottó

Gecser, The

Pécs Sermones Dominicales and the Sermones de tempore of James of Varazze (en

anglais), illustre la façon dont la matière des Sermones de tempore de

Jacques de Voragine a été réutilisée dans une collection de sermons hongroise

du XVe siècle.

L’article d’Olivier Marin

(Université Paris XIII), Manuscrits

de l’oeuvre de Jacques de Voragine à la bibliothèque universitaire d’Olomouc

(République Tchèque) rappelle le succès des sermons du dominicain en

Europe centrale, à travers l’analyse du catalogue de la bibliothèque.

SOURCE : http://www.sermones.net/content/les-sermons-de-jacques-de-voragine-et-leur-audience

La vie et les oeuvres de

Jacques de Voragine, o.p.

Carla CASAGRANDE

Sa vie

Jacques de Voragine est

né entre 1228 et 1229 à Varazze ou, plus probablement, à Gênes, où est attestée

la présence d’une famille originaire de Varazze, appelée « de

Varagine ». La formule « de Voragine » par laquelle il est

parfois désigné dans les sources anciennes est une variante de « da

Varagine ». L’idée remontant au XVIe siècle et devenue ensuite

traditionnelle selon laquelle « Voragine » vient de

« vorago », pour indiquer l’abîme de connaissance dont Jacques a fait

preuve dans ses oeuvre est donc extravagante, même si elle exprime une certaine

vérité.

C’est Jacques lui-même

qui fournit, dans une rapide autobiographie contenue dans l’une de ses oeuvres,

la Chronica civitatis Ianuenses , les premières dates certaines de sa

vie : 1239 lorsque dans son enfance il assiste à une éclipse solaire, 1244

lorsque, adolescent, il entre dans l’Ordre des frères prêcheurs, et 1264,

lorsqu’il a eu l’occasion d’admirer pendant quarante jours un autre fait

prodigieux, c’est-à-dire l’apparition d’une comète. On ne dispose à l’inverse

d’aucune information certaine sur sa formation de frère prêcheur ni sur sa

prédication ; comme on ne sait rien non plus de sa carrière à l’intérieur

de l’Ordre : il n’existe en fait aucune preuve d’éventuels séjours d’étude

à Bologne et à Paris, ni de ses nominations comme lector ,

comme magister theologiae , comme prieur du couvent de Gênes et

ensuite de celui d’Asti, comme le soutiennent quelques biographes anciens.

Toutefois, on peut supposer que Jacques avait pris une responsabilité

importante à l’intérieur de l’Ordre avant 1267, date à laquelle il fut élevé,

au Chapitre Général de Bologne, à l’office de prieur de l’importante province

de Lombardie, qui comprenait à l’époque toute l’Italie septentrionale, l’Emilie

et le Picenum. Il a occupé cette charge pendant dix années, participant aux

chapitres provinciaux et généraux de l’Ordre et résidant probablement au

couvent de Milan ou dans celui de Bologne, jusqu’à ce qu’il soit absolutus de

cette charge au chapitre général de Bordeaux en 1277. Après quelques années, au

chapitre provincial de Bologne de 1281, il fut à nouveau nommé prieur de la

province lombarde, charge qu’il a occupée pour cinq années encore, jusqu’en

1286. De 1283 à 1285, il exerça les fonctions de régent de l’Ordre après la

mort de Jean de Verceil et avant l’élection du nouveau maître général, Munio de

Zamora.

Entre temps, il continua

à maintenir de forts liens avec la cité de Gênes. Le jour de Pâques 1283, comme

il le raconte lui-même dans son opuscule Historia reliquiarum que sunt in

monasterio sororum Sanctorum Philippi et Iacobi , il fit transporter une

précieuse relique, la tête d’une des vierges de Sainte-Ursule, de Cologne au

couvent des soeurs dominicaines de Gênes des saints Jacques et Philippe ;

il s’agit du même couvent auquel quelques années plus tôt, durant son précédent

priorat, il avait donné une autre relique, le doigt de saint Philippe, qu’il

avait lui-même détaché de la main du saint conservée dans le couvent de Venise.

A cette occasion Jacques, après la procession solennelle, a donné une messe et

un prêche au peuple. En 1288, alors qu’il n’était plus depuis deux ans prieur

de la Lombardie, il fut candidat à la charge d’archevêque de Gênes, mais

n’obtint pas, comme les trois autres candidats, la majorité des voix ; le

pape Nicolas IV suspendit la nomination, confiant cependant à Jacques, le 18

mai de la même année, la tâche d’absoudre en une cérémonie publique, qui se

tint dans l’église de Saint-Dominique, les Génois excommuniés pour avoir eu des

rapports commerciaux avec les Siciliens, eux-mêmes excommuniés à cause de la

guerre des Vêpres. La même année, il fut nommé diffinitor au chapitre

général de Lucques.

En 1290, à l’occasion du

chapitre général de Ferrare, Jacques résista aux pressions des cardinaux

romains qui, dans une lettre,demandaient la démission du maître général Munio

de Zamora, mal vu pour son rigorisme à l’intérieur de l’Ordre et de la Curie romaine.

La lettre n’obtint aucun effet : non seulement le maître général ne

démissionna pas, mais il fut soutenu par une déclaration publique, signée aussi

de Jacques, qui exaltait sa vertu et approuvait sa politique. Selon la

reconstruction de Gerolamo Borsello (XVe s.) et, après lui, d’autres biographes

anciens, ce serait justement à cause de ce soutien donné à la ligne rigoriste

de Munio de Zamora que Jacques aurait subi cette année une tentative d’homicide

de la part de confrères qui voulaient le jeter dans le puits du couvent de

Ferrare. Une tentative qui, raconte encore Borselli, se serait répétée l’année

suivante, en 1291, à Milan, cette fois parce que Jacques avait exclu du

chapitre provincial frère Stefanardo, prieur du couvent milanais. Rien ne confirme

la véracité de ces deux épisodes.

En 1292, il fut nommé par

le pape Nicolas IV archevêque de Gênes. Jacques consacra les six dernières

années de sa vie à gouverner le diocèse génois, de 1292 à 1298, année de sa

mort. Son action s’est tournée d’abord vers la réorganisation législative du

clergé sous l’autorité archiépiscopale. Dans ce but, il convoca un concile

provincial, qui se tint dans la cathédrale Saint-Laurent en juin 1293, durant

lequel, comme le raconte Jacques lui-même dans la chronique de Gênes, fut

accomplie, en présence des gouvernants et des notables puis de tout le peuple,

une reconnaissance des os de san Siro, patron de la cité, qui confirmait

solennellement l’authenticité de la relique.

L’activité de Jacques est

intense sur le plan politique, il en offre lui-même un ample compte-rendu dans

la Chronique de Gênes . En 1295, dans les premiers mois de l’année,

il promut la pacification entre les factions de la cité et célébra la paix

finalement obtenue dans une assemblée publique lors de laquelle il prêcha et

entonna, avec ses ministres, les louanges à Dieu ; suivit ensuite une

procession solennelle à travers les rues de la cité, guidée par ce même Jacques

à cheval qui se conclut avec la remise de l’insigne de miles au podestat de

Gênes, le milanais Jacques de Carcano. La même année, en avril, avec les

ambassadeurs envoyés par la Commune, il accomplit un voyage à Rome, convoqué

par le pape Boniface VIII qui cherchait à prolonger l’armistice entre Gênes et

Venise. Le séjour à la Curie romaine se prolongea une centaine de jours, et

Jacques ne manqua pas de montrer une certaine fatigue face à l’indécision du

pape et surtout face aux manoeuvres dilatoires des ambassadeurs vénitiens. A ce

point les Génois, après la longue attente, décidèrent d’aller à l’affrontement

contre Venise, réunissant, dans l’enthousiasme populaire, une flotte qui aurait

dû affronter les ennemis dans une bataille décisive près de Messine, à laquelle

cependant les Vénitiens ne se présentèrent pas, contraignant le commandant Oberto