Basilique

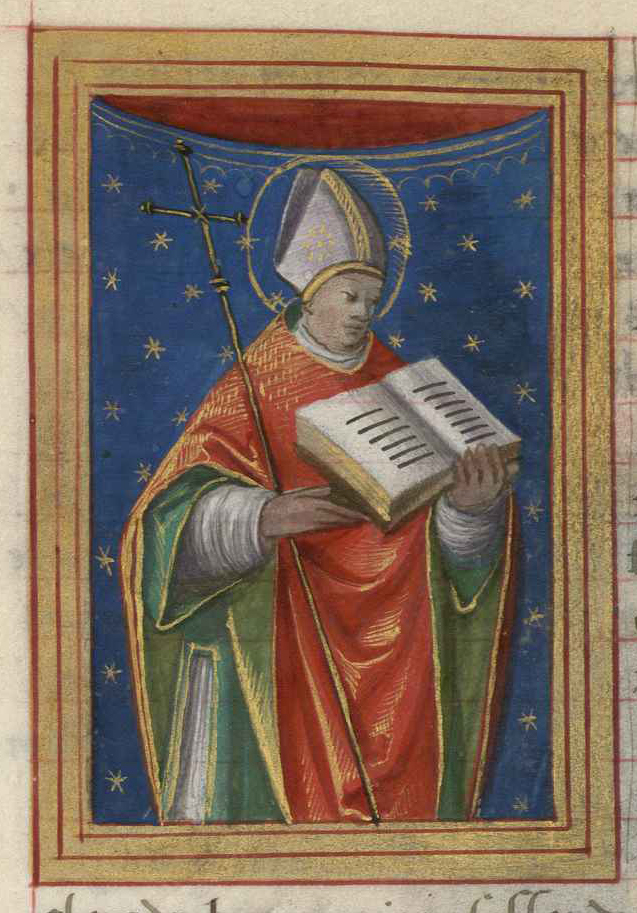

Saint-Nicolas, Saint-Nicolas-de-Port, Meurthe-et-Moselle, Lorraine, 16ème

siècle. Vitrail représentant St Claude (Claude de Besançon).

Saint-Nicholas basilica, Saint-Nicolas-de-Port, Meurthe-et-Moselle, Lorraine, France. 16th century stained glass window representing Saint Claudius.

Bleiglasfenster (Baie 22) in der Basilika Saint-Nicolas in Saint-Nicolas-de-Port im Département Meurthe-et-Moselle (Lothringen/Frankreich), von Valentin Bousch (um 1514—1520); Darstellung: Hl. Claudius von Condat

Saint Claude

Évêque du Jura (+ 699)

Évêque de Besançon.

D'abord militaire, il embrassa la vie monastique à Condat dans le Jura avant

d'être élu évêque de Besançon. Mais dès qu'il le put, il résilia cette charge

pour rejoindre la solitude.

Son monastère et le

village voisin prirent son nom et le diocèse s'est placé sous son patronage:

Saint-Claude-39200.

...Claude, abbé de

Saint-Oyend-de-Joux, administre cette abbaye durant près de 50 ans, du milieu

du VIIe siècle (vers 650) jusqu’à la fin du VIIe siècle (vers 695). Il est

revêtu 7 ans de la dignité épiscopale, sans doute d’évêque claustral. De son

administration, nous savons qu’il cherche à subvenir aux besoins croissants de

son abbaye et qu’il contribue à son développement et à son rayonnement.

L’histoire apporte peu de certitude sur la vie et la personne de saint Claude.

La tradition veut qu'il soit né à Salins d'une famille gallo-romaine et qu'il

ait été évêque de Besançon. Cet homme, qui de son vivant mène une vie humble et

rigoureuse, va connaître après sa mort une "renaissance" prestigieuse.

En effet, 500 ans après sa mort, grâce à la conservation intacte de son corps,

de nombreux pèlerins accourent vers l’abbaye où les miracles se multiplient...

(Qui est saint Claude? - Eglise du Jura)

Dans le Jura, vers 703,

saint Claude, qui fut, croit-on, évêque et abbé du monastère de Condat.

Martyrologe romain

SOURCE : http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1281/Saint-Claude.html

Enluminure tirée Livre d’Heures de Madeleine d’Azay. Décor attribué à l’enlumineur dijonnais Oudot Matuchet. 1508, Bibliothèque municipale de Nancy

SAINT CLAUDE

Archevêque de Besançon

(607-699)

Saint Claude illustra par

ses vertus la partie orientale de la Bourgogne, connue sous le nom de

Franche-Comté. Il naquit à Salins vers 607, d'une illustre famille romaine.

Dès l'âge de sept ans, il

fut confié à des maîtres habiles qui lui enseignèrent en même temps les leçons

de la science humaine, de la foi et de la piété. Il se plaisait beaucoup dans

la lecture des Livres Saints, des Actes des Martyrs, de la Vie des Saints et

des sermons des Pères et des Docteurs de l'Église; aussi, jeune encore,

devint-il fort instruit.

Tous les jours on le

voyait assister à la Messe; il passait à l'église la plus grande partie des

dimanches et des fêtes; il ne se plaisait que dans la compagnie des personnes

sérieuses et édifiantes: c'étaient des indices d'une vocation spéciale.

Pourtant Claude exerça le métier des armes jusqu'à vingt ans, et ce n'est

qu'alors qu'il entra dans la sainte milice.

Il fut le modèle des

chanoines de la cathédrale de Besançon; sa vie était celle d'un austère

religieux. Ce n'était pas encore assez pour sa grande âme; il se retira, douze

ans plus tard, dans un couvent; là, il ne vivait que de racines, reposait sur

un dur grabat, n'aimait que la prière. Cinq ans après, il est abbé de son

monastère.

Ce n'est qu'à l'âge de

soixante-dix-huit ans qu'il est élu, malgré ses larmes, archevêque de Besançon.

Son épiscopat dura sept années, pendant lesquelles il s'acquitta aussi

parfaitement que possible de tous les devoirs d'un pasteur.

Les sermons du saint

vieillard avaient tant de force, qu'ils arrachaient les âmes du vice,

inspiraient la vertu et furent une cause du renouvellement de la foi et des

moeurs dans son diocèse. Il profitait de ses visites pastorales pour exercer

les oeuvres de miséricorde corporelle en même temps que les oeuvres de

miséricorde spirituelle, visitant les malades, assistant les pauvres et ne

refusant à personne un conseil ou une consolation.

Son grand âge le porta à

retourner dans son monastère, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans, et il gouverna

ses religieux pendant plusieurs années encore. Après trois jours de maladie, il

réunit ses frères, leur adressa une touchante exhortation, leur donna le baiser

de paix et s'endormit doucement dans le Seigneur, à l'âge d'environ

quatre-vingt-douze ans.

Abbé L. Jaud, Vie des

Saints pour tous les jours de l'année, Tours, Mame, 1950

SOURCE : http://magnificat.ca/cal/fran/06-07.htm

Saint Claude

Selon une tradition

multiséculaire de la région de Salins, Claude naquit au château de

Bracon près de Salins, d'une famille d'origine romaine du nom de Claudia. Cette

famille avait déjà donné à l'Église un saint évêque du nom de Claude au sixième

siècle, c'est la raison pour laquelle certains biographes l'appellent

"saint Claude le thaumaturge".

En l'année 607, lorsqu'il

naît, son père est gouverneur de la ville. Jusque dans sa septième année, on

eut soin d'élever le futur hiérarque dans la crainte de Dieu et la piété, tout

en lui donnant l'éducation que supposait sa naissance. À l'âge de sept ans, son

âme fut confiée à des précepteurs qui le formèrent dans le domaine de la

connaissance profane autant que dans celui des Lettres sacrées. Son esprit vif,

son intelligence précoce, sa docilité lui firent faire des progrès rapides, «

de sorte qu'après avoir donné les heures nécessaires à l'étude, son plus grand

divertissement était de lire les livres de piété et particulièrement la vie des

saints à laquelle il s'appliquait beaucoup » selon un de ses biographes,

Laurent Surius. Les écrits des pères alimentaient aussi cette jeune âme pleine

de douceur et avide d'écouter la parole de Dieu.

Il allait à l'église tous

les jours et y demeurait longtemps les dimanches et jours de fête, assistant

avec ferveur à tous les offices divins. Ce fut un enfant grave. Il cultivait la

vertu et pour ce faire, fuyait les gens et les lieux qui l'auraient éloigné de

son idéal. Il fréquentait surtout les personnes pieuses dont le commerce était

susceptible de nourrir son âme. Il fut vite admiré et aimé de tous à cause de

la sûreté de son jugement et de sa charité.

Jusqu'à l'âge de vingt

ans, saint Claude porta les armes : il était, en tant que patrice, chargé de

veiller sur les frontières, celles-ci allant alors jusqu'à l'actuel canton du

Valais en Suisse romande.

En 627, il quitta l'armée

au nom de sa foi : il demanda à être reçu en l'état ecclésiastique au chapitre

de la cathédrale de Besançon. Le saint archevêque Donat le reçut parmi ses

chanoines (le terme de chanoines - du grec canôn, règle, désignait en ce

temps-là des prêtres vivant auprès d'un évêque, tout en suivant une règle

religieuse). Saint Donat venait d'écrire une règle pour ses clercs, que nous

possédons d'ailleurs encore, et ceux-ci vivaient sous son obédience comme des

moines auprès de leur higoumène.

Saint Claude, à cause du

zèle qui le dévorait, devint rapidement le modèle des autres clercs et il

étudia avec tant d'assiduité qu'il fut bientôt lui-même chargé d'enseigner dans

l'école ecclésiastique fondée par saint Donat.

Ascète remarquable, il ne

s'accordait qu'un seul repas par jour qu'il prenait généralement vers le soir.

Il jeûnait tous les jours excepté les dimanches et jours de fête et veillait

souvent pour l'étude et la prière. Son sacrifice quotidien était déjà celui

d'un moine accompli lorsque, voulant servir Dieu d'une manière plus totale, il

se tourna vers le monachisme. Après douze années de vie ascétique au chapitre

de Besançon, il se retira donc au monastère de Condat qui était, avec Luxeuil,

très prospère en ce temps-là.

L'higoumène Injuriose,

alors vénérable vieillard, était le chef spirituel de la communauté des moines

de Condat. Il fut si impressionné par les qualités spirituelles de saint

Claude, qu'il lui proposa de prendre sa charge d'higoumène. Le saint s'y refusa

toujours du vivant d'Injuriose, mais à la mort de celui-ci, ses frères moines

le choisirent pour le remplacer à leur tête. C'était en 644, il avait alors

trente-quatre ans !

Clovis II, premier des «

rois fainéants », était en ce temps-là roi de Neustrie et de Bourgogne, il

avait pour épouse sainte Bathilde qui exerçait sur lui une bonne influence et

une attitude droite vis-à-vis de l'Église et de ses institutions monastiques.

Saint Claude alla le voir en 650 pour demander une aide matérielle -

restitution de biens donnés en jouissance à Condat ? Nouvelle dotation ? - et

le monarque le reçut avec bienveillance et lui octroya généreusement l'aide

demandée. Le biographe de saint Claude en parle ainsi : « J'en prends Dieu à

témoin, j'ai vu de mes yeux et j'ai lu dans les archives de ce monastère -

c'est-à-dire de Saint-Oyand - parmi plusieurs manuscrits, l'acte écrit en

différents signes et caractères, portant les sommes citées plus haut, et

commençant ainsi : Clovis, roi des Français (sic), à tous ceux qui liront cet

écrit, salut. Le vénérable Claude est venu nous trouver, etc... »

Ayant obtenu la

nourriture de ses frères, cinquante mesures de froment et d'orge et cinquante

livres de rente, saint Claude put assurer non seulement la subsistance de son

monastère, mais aussi celle des pèlerins et des pauvres de la région. Sous sa

houlette, Saint-Oyand prospéra, les églises furent embellies, ornées de vases

précieux et de reliquaires nouveaux. Il put aussi construire de nouveaux

bâtiments et réparer ceux qui en avaient besoin, mais parallèlement à ce souci

des choses matérielles utiles à l'oeuvre de Dieu, saint Claude eut grand soin

de ceux qui lui furent comptés et fut un père spirituel pour lequel les âmes

étaient plus précieuses que toutes les possessions du monde. Sous son

higouménat, régna une grande discipline à Saint-Oyand : il y établit la règle

de saint Benoît de Nursie, père des moines d'Occident, et selon certains de ses

biographes, on parlait de lui comme d'un nouvel Antoine ou Pacôme le Grand et

l'on comparait ses moines à ceux des déserts d'Égypte ancienne.

Si saint Claude accepte

l'évêché de Besançon à la suite du décès de saint Gervais, en 685, ce n'est pas

de gaité de coeur et sûrement pas pour abandonner ses moines. Il était resté

higoumène de Saint-Oyand et jamais il ne cessa de diriger son monastère durant

tout le temps de son épiscopat. Après sept années d'épiscopat, quand il vit

avec douleur que les clercs de sa ville se laissaient aller au relâchement et

qu'il n'était plus possible de rétablir l'antique discipline qu'il avait

lui-même connue sous saint Donat, discipline qu'il jugeait indispensable dans

l'Église, il renonça à sa fonction épiscopale et retourna à Saint-Oyand.

Ceci advint en l'an 693,

alors que saint Claude était âgé de 86 ans. Il vécut encore six ans dans son

monastère.

Quelques jours avant sa

mort, il fut légèrement malade.

Trois jours après le

début de cette indisposition, il appela tous ses moines auprès de lui et leur

enseigna une ultime fois l'amour de Dieu, le mépris des choses du monde et leur

demanda de supporter avec résignation son proche trépas. Comme ils pleuraient,

il donna à chacun d'entre eux un saint baiser de paix et lorsqu'ils eurent

quitté sa cellule, il consacra sa nuit à la prière. Le jour venu de son départ,

il se fit emmener à l'église où il communia avec ferveur. Se retrouvant dans sa

cellule, il demanda aux moines présents que son ensevelissement se fît sans

pompe ni éclat. C'était le cinquième jour de sa maladie, à trois heures de

l'après-midi. Assis sur le siège où il lisait et priait habituellement, il

éleva ses mains et son regard vers les cieux et rendit doucement son âme au

Seigneur.

Saint Claude mourut le 6

juin 699, dans la quatrième année du règne de Childebert III.

On mit sur son corps des

parfums précieux et des aromates, mais on ne l'embauma pas, car, ainsi que cela

fut vérifié plusieurs siècles plus tard, il n'y avait aucune trace d'incision

sur son corps.

Sa sépulture fut modeste

et longtemps resta oubliée, mais sa mémoire était déjà vénérée. Dans son

martyrologe écrit vers l'an 850, Raban Maur, archevêque de Mayence (mais aussi

abbé de Fulda) portait : « VII idus junii, depositio beati Claudii, episcopi. »

(Le sept des ides de Juin, déposition du bienheureux Claude, évêque).

Si l'on vénérait sa

mémoire, on ne commença à vénérer le corps de saint Claude qu'à partir de

l'instant où, dans la moitié du XIIe siècle, on s'aperçut que son corps était

demeuré intact. Les miracles ne cessèrent plus à partir de cette époque-là. On

le surnomma alors le thaumaturge et l'on ajouta ce titre à celui de saint qu'on

lui donnait déjà (au IXe siècle, un document atteste que le corps de saint

Claude se trouve à l'abbaye de Saint-Oyand).

En mars, 1794, le corps

de saint Claude a été brûlé selon l'ordre des autorités révolutionnaires.

Sources :

http://racines.simplenet.com/ortho/vies/moines/Textes/claude.htm

Source : http://www.encyclopedie-universelle.com/Saint%20Claude.html

Saint Claude

Saint Claude illustra

par ses vertus la partie orientale de la Bourgogne connue sous le nom de

Franche-Comté. Il naquit à Salins vers l’an 607, Boniface III étant pape,

Phocas empereur d’Orient et Clotaire II roi des Francs, d’une illustre famille

romaine.

Dès l’âge de sept ans, il

fut confié à des maîtres habiles qui lui enseignèrent en même temps les leçons

de la science humaine, de la Foi et de la piété. Il se plaisait beaucoup dans

la lecture des Livres saints, des Actes des Martyrs, de la vie des Saints et

des sermons des Pères et des Docteurs de l’Église ; aussi, jeune encore,

devint-il fort instruit. Tous les jours on le voyait assister à la Messe ; il

passait à l’église la plus grande partie des dimanches et des fêtes ; il ne se

plaisait que dans la compagnie des personnes sérieuses et édifiantes :

c’étaient des indices d’une vocation spéciale. Pourtant saint Claude exerça le

métier des armes jusqu’à vingt ans, et ce n’est qu’alors qu’il entra dans la

sainte milice.

Il fut le modèle des

chanoines de la cathédrale de Besançon ; sa vie était celle d’un austère

religieux. Pourtant ce n’était pas encore assez pour sa grande âme ; il se

retira, douze ans plus tard, dans un couvent ; là, il ne vivait que de racines,

reposait sur un dur grabat, n’aimait que la prière. Cinq ans après, il est abbé

de son monastère. Ce n’est qu’à l’âge de soixante-dix-huit ans qu’il est élu,

malgré ses larmes, archevêque de Besançon. Son épiscopat dura sept années,

pendant lesquelles il s’acquitta aussi parfaitement que possible de tous les

devoirs d’un pasteur. Bien loin de diminuer ses austérités et son assiduité à

la prière, il les augmenta de plus en plus.

Jamais il ne manqua

d’assister aux divins Offices avec ses chanoines. Il écoutait toujours avec une

grande patience et une grande douceur les causes que ses prêtres venaient

plaider devant lui et portait des décisions si équitables, que tout se réglait

à la satisfaction des deux parties. Ses occupations ne purent l’empêcher

d’adresser souvent la parole lui-même à son clergé et à son peuple ; il parlait

de l’abondance du cœur avec une grande facilité et une simplicité toute

paternelle. Les sermons du saint vieillard avaient tant de force, qu’ils

arrachaient les âmes au vice, inspiraient la vertu et furent une cause du

renouvellement de la Foi et des mœurs dans son diocèse.

Il profitait de ses

visites pastorales pour exercer les œuvres de miséricorde corporelle en même

temps que les œuvres de miséricorde spirituelle, visitant les malades,

assistant les pauvres et ne refusant à personne un conseil ou une consolation.

Son grand âge le porta à

retourner dans son monastère, à l’âge de quatre-vingt-cinq ans, et il gouverna

ses religieux pendant plusieurs années encore.

Après trois jours de

maladie, il réunit ses frères, leur adressa une touchante exhortation, leur

donna le baiser de paix et s’endormit doucement dans le Seigneur, à l’âge

d’environ quatre-vingt-douze ans. C’était l’an 699, saint Serge Ier étant pape,

Tibère III empereur d’Orient et Childebert III roi des Francs.

Vitrail

de Gustave-Pierre Dagrand représentant saint Claude, église d'Allassac,

Corrèze, France.

Qui est Saint-Claude ?

Saint Romain, ermite,

vient s’établir au Vème siècle à Condat. Il est rejoint quelques temps après

par son frère saint Lupicin. Peu à peu, sur une butte à la confluence de la

Bienne et du Tacon, une petite communauté monastique se développe et s’organise.Oyend,

4ème abbé, met au point la règle du monastère. Sa sainteté et l’éclat qu’il

donne au monastère lui valent une grande notoriété ; à sa mort, on vénère ses

reliques. La ville de Condat devient Saint-Oyend-de-Joux, c’est-à-dire du Jura,

avant de s’appeler définitivement Saint-Claude.Claude, abbé de

Saint-Oyend-de-Joux, administre cette abbaye durant près de 50 ans, du milieu

du VIIème siècle (vers 650) jusqu’à la fin du VIIème siècle (vers 695). Il est

revêtu 7 ans de la dignité épiscopale, sans doute d’évêque claustral.

De son administration,

nous savons qu’il cherche à subvenir aux besoins croissants de son abbaye et

qu’il contribue à son développement et à son rayonnement. L’histoire apporte

peu de certitude sur la vie et la personne de saint Claude. La tradition veut

qu'il soit né à Salins d'une famille gallo-romaine et qu'il ait été évêque de

Besançon. Cet homme, qui de son vivant mène une vie humble et rigoureuse, va

connaître après sa mort une " renaissance " prestigieuse. En effet,

500 ans après sa mort, grâce à la conservation intacte de son corps, de

nombreux pèlerins accourent vers l’abbaye où les miracles se multiplient. Le

pèlerinage de Saint-Claude bénéficie alors d’une renommée égale à celle de

Lourdes aujourd’hui. On peut citer parmi les pèlerins illustres le roi Louis

XI, sainte Jeanne de Chantal et saint François de Sales. Le corps du saint

thaumaturge est exposé deux fois par jour à la piété des visiteurs qui lui

baisent les mains et les pieds. De nombreux miracles sont consignés dans des

manuscrits et attestés par la présence de témoins, entre autres celui d’un

enfant mort, ramené à la vie. C’est pourquoi, saint Claude est souvent

représenté avec un enfant.

En 1754, plusieurs

docteurs en médecine examinent le corps du saint et certifient son incroyable

conservation. Avec la Révolution française, un délire iconoclaste s’empare des

représentants du peuple. Le corps de saint Claude est brûlé en 1794 ; seul en

réchappe l’avant-bras gauche, authentifié par un des médecins qui avaient examiné

le corps cinquante ans plus tôt. Cet avant-bras est aujourd’hui encore conservé

dans un reliquaire de la cathédrale. Curieux destin que celui de St Claude, qui

de son vivant fait le choix d’une vie humble et retirée du monde, et qui après

sa mort et 5 siècles de silence total, connaît une gloire humaine hors du

commun, entraînant à sa suite, des milliers de croyants.

SOURCE : http://diocese.eglisejura.com/index.php?p=117

Plougastel-Daoulas :

chapelle Saint-Claude, bannière de procession

Saint Claude

SAINT CLAUDE (ST-GLAODA)

Le culte des Saints

est fait d’amour, d’admiration et aussi de gratitude. La tradition et la piété

nous ont légué quelques dizaines de saints intercesseurs. Puisse l’antique

prière des pèlerins de St-Claude jaillir de nos cœurs: « Préservez-nous du

mensonge et de l’erreur. Que nos cœurs soient purs dans cette vie, pour servir

de temple au Seigneur ! » Dans la collection des Petits Saints de

Plouguerneau figure une statuette de St-Claude qui est revêtu de l’habit

épiscopal mais auquel manque sa crosse. Une statue du saint se trouve également

dans la chapelle de Kéroudern, où elle voisine avec celles de St-Jean et de

Ste-Marguerite. Cette chapelle construite vers 1581 existait du temps de Dom

Michel Le Nobletz. Ce dernier est né à Kéroudern et son frère aîné, seigneur

des lieux, se prénommait Claude.

Saint Claude est né à

Salins, dans le Jura, à l’époque du bon roi Dagobert. La date de sa naissance

varie selon les auteurs mais se situe vraisemblablement aux environs de l’an

600. Les parents de Claude habitaient l’un des six châteaux forts qui gardaient

la ville de Salins. Son père était gouverneur des provinces de Scodingue et de

Fransjurane. C’était un homme d’origine romaine, patient, lettré et loyal qui

n’avait, dit-on, qu’un seul défaut, celui d’être chargé d’embonpoint. Comme son

épouse, il était bon chrétien et tous deux transmirent leur foi à leur fils. Ce

dernier allait prier à l’oratoire chaque fois qu’il le pouvait et il vénérait

particulièrement le grand apôtre St-André, St-Symphorien, martyr d’Autun, et

Ste Clotilde qui avait persuadé Clovis de se convertir au christianisme.

Très jeune, Claude fut

envoyé dans un monastère pour poursuivre sa formation, étudiant en latin les

textes de la Bible, ceux des anciens docteurs de l’Eglise et de certains

écrivains profanes. Sa foi fut fortifiée par l’exemple de la vie pieuse,

charitable et mortifiée des moines. Aussi, à l’approche de ses 20 ans, il

désira devenir prêtre et il partit pour Besançon, siège de l’archevêché. La

cathédrale de la ville était dédiée à St Etienne, premier martyr, et le clergé

assez nombreux était dirigé par l’évêque Donat, premier enfant du duc de

Bourgogne.

Très vite, Claude se fit

remarquer par sa piété et sa modestie et il fut élu rapidement chanoine de la

cathédrale. En l’an 626, l’évêque St -Gervais, qui avait succédé à Mgr Donat,

mourut. Selon la coutume, les chrétiens de Besançon, clergé et fidèles, se

réunirent pour élire un nouvel évêque. Mais ils n’arrivaient à s’entendre et

les discussions se poursuivaient dans le brouhaha et le tumulte quand soudain,

dit-on, ils entendirent une voix céleste « C’est Claude qui doit être

votre évêque ! ». Ils s’inclinèrent tous devant la volonté divine.

En ces temps là, les

devoirs et obligations des évêques étaient très lourds : ils s’occupaient bien

sûr du clergé et des fidèles mais ils jouaient aussi un rôle social

considérable, car ils prenaient en charge les pauvres, les malades, les veuves

et les orphelins de leur diocèse. Claude s’attacha courageusement à sa nouvelle

fonction, visitant sans cesse son diocèse, s’occupant personnellement des

nécessiteux, prêchant la paix et la réconciliation dans les villes et les

villages.

Il exerça ses fonctions

avec piété pendant 7 ans. Un jour il comprit que sa mission était terminée et

il renonça à sa charge pour consacrer désormais tout son temps à la prière et à

la pénitence. Il se retira dans le monastère de Condat, dans le Jura, monastère

devenu le siège d’une école monastique célèbre dans toute la Gaule.

Il demeura à Condat

jusqu’à son dernier jour. Nommé Abbé vers 638, il forma de nombreux disciples

mais s’attacha principalement à secourir les misères des gens d’alentour. Il

mourut, raconte un livre ancien, à près de 90 ans et son corps fut déposé dans

l’église de St Oyend . Plusieurs années après, il fut retrouvé intact et sans

aucun signe de corruption. La dévotion envers le Saint devint de plus en plus

forte et, de tous côtés, pèlerins et malades accoururent pour lui témoigner

leur confiance, souvent récompensée par des miracles. Une ville s’éleva bientôt

autour du monastère, à laquelle on donna le nom du Saint.

Ses reliques circulèrent

dans les régions environnantes et à leur passage se multiplièrent les

conversions et les guérisons. Très vite la réputation du Saint s’étendit à

toute la France. Le roi lui-même, Louis XI, guéri à la suite d’un vœu, visita

le monastère, de même qu’Anne de Bretagne. Elle fit le pèlerinage pour obtenir

de Dieu la naissance d’un enfant qu’elle promit de prénommer Claude.

Vers 1760, le corps du Saint fut transporté dans la cathédrale de la ville et, à cette occasion, il fut examiné par plusieurs médecins et chirurgiens, en présence de l’évêque. Ils constatèrent l’incorruptibilité du corps et conclurent à une intervention surnaturelle et miraculeuse.

Malheureusement, pendant la Révolution, vers 1794, des fanatiques enlevèrent le

corps de sa châsse pour le brûler. Quelques reliques furent sauvées par un cordonnier,

François Jacquet, et sont encore vénérées dans la cathédrale de St-Claude.

Puissions nous toujours,

à l’exemple de Saint Claude, pratiquer la charité dans l’humilité.

Texte de Noël L’Hour

Copyright © Plouguerneau

d’Hier et d’Aujourd’hui 2025

SOURCE : https://plouguerneau.net/saint-claude/

Église

Saint-Alban, Lormes, Nièvre, France. Vitrail représentant Saint Claude.

St. Alban Church, Lormes, Nièvre, France. Stained glass window depicting St. Claude.

Le 6 juin, mémoire

de Saint CLAUDE, Évêque de BESANÇON

Fils du gouverneur de la

ville de Besançon, Saint Claude naquit en 607. Bien qu'ayant nourri sa jeunesse

par la lecture des vies de Saints, il fut cependant assigné au métier des

armes. Vers l'âge de vingt ans, il quitta l'armée terrestre pour rejoindre la

sainte milice du Christ, et fut reçu parmi les Clercs du chapitre de la

cathédrale de Besançon, qui vivaient, tout comme dans un monastère, en suivant

la règle que venait d'écrire leur Evêque, Saint Donat. Par son zèle Saint

Claude devint rapidement le modèle des autres clercs et fut chargé par l'Evêque

d'enseigner dans l'école de la cathédrale. Il ne prenait tous les jours qu'un

seul repas, fort frugal, vers le soir, et veillait souvent toute la nuit pour

étudier et prier.

Au bout de douze années

de vie ascétique au chapitre, il devint moine au Monastère de Condat, alors

appelé Saint-Oyend, jadis fondé par Saint Romain (cf 28 fév.), qui était, avec

Luxeuil, l'un des monastères les plus renommés de ce temps. Ne se nourrissant

que de racines, dormant sur un grabat, "la pâleur de son visage et la

maigreur de son corps lui servaient d'ornements", et il devint là aussi le

modèle des frères dans l'ascèse et le zèle divin. L'higoumène, Injuriose, lui

proposa de prendre sa place, mais le Saint s'y refusa toujours. A la mort

d'Injuriose (644), il dut pourtant se plier à la volonté unanime des frères et

assuma la direction de la communauté. Après une démarche auprès du roi Clovis

II, et grâce à l'appui de Sainte Bathilde son épouse (cf. 30 janv.), il obtint

une dotation, qui permit d'assurer non seulement la subsistance du monastère,

ainsi que celle des pèlerins et des pauvres de la région, mais aussi

l'agrandissement des bâtiments. Saint Claude introduisit l'observation de la

Règle de Saint-Benoît et enseignait régulièrement ses moines dans la pratique

des Saintes vertus, tant par des homélies que par de paternelles remontrances.

A la mort de l'Evêque de

Besançon, Gervais, le peuple et les clercs entrèrent en querelle sur le choix

du successeur. Ils se mirent en prière et une voix se fit entendre du ciel, qui

leur ordonnait de prendre Saint Claude pour pasteur. Quand on lui fit part de

cette nouvelle le Saint refusa, mais il dut finalement obéir une fois de plus à

la volonté de Dieu et du peuple, et fut conduit à Besançon dans une grande

liesse.

Dans la fonction

épiscopale, il continua de se montrer un vrai moine et menait la vie commune

avec ses chanoines. Il s'adonnait avec zèle à toutes les activités requises

d'un Evêque : visitait les infortunés, exhortait régulièrement ses fidèles au

repentir et aux oeuvres de la charité; mais, ne pouvant toutefois oublier la

douceur de la vie au monastère, il ne cessait pas de veiller à la direction des

moines de Saint-Oyend. Après sept années d'Episcopat, comme il constatait que

les Clercs se laissaient aller au relâchement et restaient insensibles à ses

admonestations pour rétablir la discipline instaurée par Saint Donat, il

renonça au trône épiscopal et retourna à son monastère (693). Il y vécut six

ans dans la paix, avant de remettre son âme à Dieu, le 6 juin 699. Au XIIe

siècle on découvrit son corps incorrompu et les miracles commencèrent à abonder

auprès de ses reliques qui devinrent l'objet, pendant des siècles, d'un très

célèbre pèlerinage (1).

1). La plus grande partie

de ces reliques fut détruite de manière sacrilège par les révolutionnaires en

1794.

SOURCE : http://calendrier.egliseorthodoxe.com/sts/stsjuin/juin06.html

VIE DE NOTRE PÈRE PARMI

LES SAINTS

CLAUDE LE THAUMATURGE

HIÉRARQUE DE BESANÇON

ET HIGOUMÈNE DE

SAINT-OYAND

(607-699)

Fêté le 6 juin

Selon une tradition

multiséculaire de la région de Salins, saint Claude naquit au Château de Bracon

près de Salins, d'une famille d'origine romaine du nom de Claudia. Cette

famille avait déjà donné à l'Église un saint évêque du nom de Claude au sixième

siècle, c'est la raison pour laquelle certains biographes appellent le saint

thaumaturge de Besançon saint Claude II. En l'année 607, lorsqu'il naît, son

père est gouverneur de la ville. Jusque dans sa septième année, on eut soin

d'élever le futur hiérarque dans la crainte de Dieu et la piété, tout en lui

donnant l'éducation que supposait sa naissance. À l'age de sept ans, son âme

fut confiée à des précepteurs qui le formèrent dans le domaine de la

connaissance profane autant que dans celui des Lettres Sacrées. Son esprit vif,

son intelligence précoce, sa docilité lui firent faire des progrès rapides, de

sorte “ qu'après avoir donné les heures nécessaires à l'étude, son plus grand

divertissement était de lire les livres de piété et particulièrement la vie des

Saints à laquelle il s'appliquait beaucoup » selon un de ses biographes Laurent

Surius. Les écrits des Pères alimentaient aussi cette jeune âme pleine de

douceur et avide d'écouter la Parole de Dieu. Il allait à l'église tous les

jours et y demeurait longtemps les dimanches et jours de fête, assistant avec

ferveur à tous les offices divins. Ce fut un enfant grave. Il cultivait la

vertu et pour ce faire, fuyait les gens et les lieux qui l'auraient éloigné de

son idéal. Il fréquentait surtout les personnes pieu ses dont le commerce était

susceptible de nourrir son âme. Il fut vite admiré et aimé de tous à cause de

la sûreté de son jugement et de sa charité. Jusques à l'âge de vingt ans, saint

Claude porta les armes: il était en tant que patrice, chargé de veiller sur les

frontières, celles-ci allant alors jusqu'à l'actuel canton du Valais en Suisse

Romande.

En 627, il quitta l'armée

terrestre pour rejoindre la sainte milice du Christ: il demanda à être reçu en

l'état ecclésiastique au chapitre de la cathédrale de Besançon. Le saint

archevêque Donat le reçut parmi ses chanoines. Ce terme de chanoines—du grec

canon règle—désignait en ce temps-là, des prêtres vivant auprès d'un évêque,

tout en suivant une règle religieuse. Saint Donat venait d'écrire une règle—que

nous possédons encore—pour ses clercs, et ceux-ci vivaient sous son obédience

comme des moines auprès de leur higoumène. Saint Claude, à cause du zèle qui le

dévorait, devint rapidement le modèle des autres clercs et il étudia avec tant

d'assiduité qu'il fut bientôt lui-même chargé d'enseigner dans l'école

ecclésiastique fondée par saint Donat. Ascète remarquable, il ne s'accordait

qu'un seul repas par jour qu'il prenait généralement vers le soir. Il jeûnait

tous les jours excepté les dimanches et jours de fête et veillait souvent pour

l'étude et la prière. Son sacrifice quotidien était déjà celui d'un moine

accompli lorsque voulant servir Dieu d'une manière plus totale, il se tourna

vers le monachisme. Après douze années de vie ascétique au chapitre de Besançon,

il se retira donc au monastère de Condat qui était avec Luxeuil très prospère

en ce temps-là. Ce fut en l'an 639 qu'il se rendit en ce lieu alors appelé

Saint-Oyand en mémoire de l'illustre higoumène du Ve siècle. Saint Claude avait

alors trente-deux ans... Dans ce monastère, aussi bien qu'au chapitre de la

cathédrale de Besançon, il devint vite le modèle de ses frères moines non point

tant à cause de sa haute naissance, mais par la distinction de son austérité,

par son zèle ardent pour la prière et son assiduité à l'étude et~ la lecture

des œuvres saintes. Sobre, il ne se sustentait que de racines, dormait sur un

dur grabat et, nous dit son biographe, la pâleur de son visage et la maigreur

de son corps lui servaient d'ornements. » Fondé en 425 par deux frères, saint

Romain et saint Lupicin, le monastère de Condat était un lieu de pèlerinage

célèbre à cause du tombeau de saint Oyand qu'il abritait. Il devint bientôt

connu sous le nom de ce saint avant de devenir Saint-Oyand-Saint-Claude après

la mort de saint Claude; lorsque fut découvert incorrompu après plusieurs

siècles le corps de ce dernier, et après les milliers de miracles accomplis par

le thaumaturge, ce monastère garda son seul nom.

L'higoumène Injuriose,

alors un vénérable vieillard, était le chef spirituel de la communauté des

moines de Condat. Il fut si impressionné par les qualités spirituelles de saint

Claude, qu'il lui proposa de prendre sa charge d'higoumène. Le saint s'y refusa

toujours du vivant d'Injuriose, mais à la mort de celui-ci, ses frères moines

le choisirent pour le remplacer à leur tête. C'était en 644, il avait alors

trente-quatre ans !Clovis II, premier des " rois fainéants ", était

en ce temps-là roi de Neustrie et de Bourgogne, il avait pour épouse sainte

Bathilde qui exerçait sur lui une bonne influence et une attitude droite

vis-à-vis de l'Église et de ses institutions monastiques. Saint Claude alla le

voir en 650 pour demander une aide matérielle—restitution de biens donnés en

jouissance à Condat ? Nouvelle dotation ?—et le monarque le reçut avec

bienveillance et lui octroya généreusement l'aide demandée. Le biographe de

saint Claude en parle ainsi: « J'en prends Dieu à témoin, j'ai vu de mes yeux

et j'ai lu dans les archives de ce monastère—id est de Saint-Oyand—parmi plusieurs

manuscrits, l'acte écrit en différents signes et caractères, portant les sommes

citées plus haut, et commençant ainsi: Clovis, roi des Français (sic), à tous

ceux qui liront cet écrit, salut. Le vénérable Claude est venu nous trouver,

etc..... Ayant obtenu la nourriture de ses frères, cinquante mesures de froment

et d'orge et cinquante livres de rente, saint Claude put assurer non seulement

la subsistance de son monastère, mais aussi celle des pèlerins et des pauvres

de la région. Sous sa houlette, Saint-Oyand prospéra, les églises furent

embellies, ornées de vases précieux et de reliquaires nouveaux. Il fit aussi

construire de nouveaux bâtiments et réparer ceux qui en avaient besoin, mais

parallèlement à ce souci des choses matérielles utiles à l'œuvre de Dieu, saint

Claude eut grand soin de ceux qui lui furent confiés et fut un père spirituel

pour lequel les âmes étaient plus précieuses que toutes les possessions du

monde. Sous son higouménat, régna une grande discipline à Saint-Oyand: il y

établit la règle de saint Benoît de Nursie, Père des moines d'Occident et selon

certains de ses biographes, on parlait de lui comme d'un nouvel Antoine ou

Pacôme le Grand et l'on comparait ses moines à ceux des déserts d'Égypte

Ancienne.

En un prologue suivi de

soixante-treize courts chapitres, saint Benoît a établi un modèle de vie

monastique qui définit pratiquement tous les aspects de cette vie et tend à

l'organiser afin que les frères qui la suivent puissent accéder à l'unique bien

nécessaire, à savoir l'obéissance à la volonté de Dieu et la marche vers son

Amour ardent et inextinguible. Saint Benoît n'a pas la prétention de tout

régenter car il termine sa règle en proclamant bien haut que « la pratique de

la justice n'est pas toute contenue dans cette règle. » il ne voit en elle

qu'une ébauche qui permet de cheminer vers Dieu, pour se hâter vers la

perfection, il recommande les enseignements des Pères, inséparables de

l'Écriture Sainte, et la règle de « notre père saint Basile le Grand ».

Saint Claude, utilisant

cette règle forma une lignée de moines dont son successeur saint Rustique. Il

laissa à la postérité un recueil de ses homélies dans lequel il avait résumé

ses enseignements. On possédait encore ce livre au XIIe siècle, malheureusement

il fut perdu ensuite. Il dirigea ses moines avec douceur et fermeté, étant

naturellement enclin à la miséricorde. Sa prière était efficace et montait vers

Dieu comme un encens d'agréable odeur: ainsi, il fut l'instrument de miracles

sans que son humilité eût à en souffrir.

Saint Gervais, évêque de

Besançon mourut en 686, et quand il fallut lui trouver un successeur, les

clercs et le peuple étaient d'un avis contraire quant au choix de celui-ci. Un

biographe anonyme mentionne qu'à cette époque, les clercs avaient déjà perdu

quelque chose de leur ardeur primitive; le relâchement commençait à

s'introduire dans les Gaules (...), peut -être ces luttes étaient-elles

excitées par ceux d'entre les clercs qui, inclinant vers le relâchement,

auraient voulu nommer un évêque dont l'indulgence eut autorisé leurs désordres…

Pendant que clercs et

peuple priaient Dieu, un signe leur fut donné, une voix du Ciel se fit entendre

qui leur désignait saint Claude comme digne de succéder à saint Gervais et leur

ordonnait de le prendre pour hiérarque. Le nom de saint Claude fut agréé avec

joie. Le saint se trouvait à ce moment-là à Salins, visitant sa famille, quand

une délégation vint vers lui pour lui annoncer cette élection divine et le

supplier d'accepter cette nouvelle charge. Il en fut consterné et il refusa

d'abord, mais sous la pression des envoyés, de ses proches et à cause de cette

voix du Ciel, il eut crainte d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu et il

se résolut à accepter la tâche nouvelle qu'on lui imposait. Il fut conduit à Besançon

où dans une grande liesse, il fut consacré dans sa fonction épiscopale.

Évêque, saint Claude

continua à être moine, il se trouva dans la position où était saint Donat,

célébrant la Divine Liturgie avec ses chanoines, arbitrant les différends de ses

ouailles ou de ses clercs avec douceur et fermeté, mais il ne permit jamais à

sa fonction administrative d'empiéter sur la prière ou sur l'étude des livres

saints. Il visitait les malades, exerçait la charité, prêchait avec joie pour

convertir les cœurs endurcis des pécheurs et remettait de l'ordre dans les

paroisses de son diocèse. Cependant il était resté higoumène de Saint-Oyand et

jamais il ne cessa de diriger son monastère durant tout le temps de son

épiscopat. Son cœur demeurait toujours avec ses moines; aussi, après sept

années d'épiscopat, quand il vit avec douleur que les clercs de sa ville se

laissaient aller au relâchement et qu'il n'était plus possible de rétablir

l'antique discipline qu'il avait lui-même connue sous saint Donat, discipline qu'il

jugeait indispensable dans l'Église, il renonça à sa fonction épiscopale et

retourna à Saint-Oyand.

Ceci advint en l'an 693,

alors que saint Claude était âgé de 86 ans. Il vécut encore six ans dans son

monastère et sa mort fut douce et paisible. Quelques jours avant son départ de

notre monde, il fut légèrement malade. Trois jours après le début de cette

indisposition, il appela tous ses moines auprès de lui et leur enseigna une

ultime fois l'amour de Dieu, le mépris des choses du monde et leur demanda de

supporter avec résignation son proche trépas. Comme ils pleuraient, il donna à

chacun d'entre eux un saint baiser de paix et lorsqu'ils eurent quitté sa

cellule, il consacra sa nuit à la prière. Le jour venu de son départ, il se fit

emmener à l'église où il communia avec ferveur aux Saints Corps et Sang du

Christ. Se retrouvant dans sa cellule, il demanda aux moines présents que son

ensevelissement se fasse sans pompe ni éclat. C'était le cinquième jour de sa

maladie, à trois heures de l'après-midi, assis sur le siège où il lisait et

priait habituellement... Il éleva ses mains et son regard vers les cieux et

rendit doucement son âme au Seigneur.

Saint Claude naquit au

Ciel à quatre-vingt-treize ans, le 6 juin 699, dans la quatrième année du règne

de Childebert III. On mit sur son corps des parfums précieux et des aromates,

mais on ne l'embauma pas car ainsi que cela fut vérifié plusieurs siècles plus

tard, il n'y avait aucune trace d'incision sur son corps.

Sa sépulture fut modeste

et longtemps resta oubliée, mais sa mémoire était déjà vénérée. Dans son

martyrologe écrit vers l'an 860, Raban Maur, archevêque de Mayence portait à la

date du 7 juin: « VII idus junu, depositio beati Claudii, episcopi. » (Le sept

des ides de juin, déposition du bienheureux Claude, évêque). Si l'on vénérait

sa mémoire, on ne commença à vénérer le corps de saint Claude qu'à partir de

l'instant où dans la moitié du douzième siècle, on s'aperçut que son corps

était incorrompu. Les miracles ne cessèrent plus à partir de cette époque-là.

On le surnomma alors le thaumaturge et l'on ajouta ce titre à celui de saint

qu'on lui donnait déjà (au neuvième siècle un document atteste que le corps de

saint Claude se trouve à l'abbaye de Saint-Oyand).

Claude de la Roue dans un

livre en latin écrit à la gloire de son saint patron, publié à Lyon en 1531 et

comprenant cent soixante-dix-sept chapitres, écrivit que saint Claude: « était

le consolateur des affligés, le libérateur des captifs, la résurrection des

morts, la lumière des aveugles, l'ouie des sourds, la parole des muets, le

salut des naufragés, le secours des religieux, la santé des malades, la force

des faibles, le refuge de tous ceux qui avaient confiance en sa charité.

Comme dans les Actes des

Apôtres, les linges qui avaient touché au saint apôtre Paul ou bien l'ombre de

saint Pierre guérissaient, comme les os du prophète de Dieu Elisée

ressuscitèrent par leur contact un cadavre entré en contact avec eux et par

leur entremise avec la grâce de Dieu, le corps de saint Claude accomplit des

miracles innombrables. Jusques au XVIIe siècle, on possédait encore au

monastère de Saint~Oyand plusieurs volumes manuscrits dans lesquels étaient

inscrits les actes de miséricorde de Dieu accordés par l'intercession de son

saint thaumaturge Claude.

Les listes de miracles

que nous possédons encore n'ont pas d'autre source. Parlant de son saint

patron, Claude de la Roue n'exagère en rien les miracles que celui-ci

accomplit, que l'on en juge plutôt par les exemples qui vont suivre et qui vont

au-delà de l'époque où il écrivait.

Vers l’an 1172, un jeune

homme fut étouffé par la foule qui se pressait pour vénérer le corps du saint.

Pierre, archevêque de Tarentaise qui était présent, prit le corps sans vie et

le porta près de celui de saint Claude et il demanda à saint Claude

d'intercéder pour lui. Le jeune homme se leva d'entre les morts ! Un prêtre de

Genève recouvra la vue, plusieurs enfants furent rendus à la vie, ce qui

explique que souvent dans l'iconographie, le saint thaumaturge est représenté avec

un enfant à ses pieds. À Lons-le Saunier, une femme paralytique, dans l'église

Saint-Désiré, lors d'un voyage des reliques vers Arbois recouvra, elle, l'usage

de ses membres. À Poligny, un aveugle et plusieurs malades furent guéris en

l'église Saint-Hippolyte. Dans l'église Saint-Just à Arbois une femme

tétraplégique amenée près du corps du hiérarque thaumaturge se leva pour

remercier Dieu de l'avoir guérie; un homme à la main desséchée, se prosterna

devant les reliques et sa main retrouva un aspect normal. Un aveugle vit. Un

épileptique du nom d'André est rétabli dans sa santé. Un berger de

Baume-les-Dames recouvre la vue après avoir demandé l'intercession du saint.

Des enfants noyés sont ramenés à la vie… Bien d'autres miracles manifestent la

grâce de Dieu par « Monsieur saint Claude l'ami de Dieu »; dans les archives de

la préfecture du Jura, un antiphonaire manuscrit de 1234, établit une liste

complète de ces interventions de Dieu par le truchement de saint Claude. Les

siècles qui suivirent furent témoins d'autres miracles encore.

En 1455 Jean de la Vigne

et Renaud de Trayes, vinrent en pèlerinage auprès des reliques de saint Claude

pour le remercier de son intercession: deux ans plus tôt, prisonniers de

pirates, ils se jetèrent à l'eau en demandant sa protection au saint

thaumaturge et ils arrivèrent en sécurité au port de Savone (Ligurie).

La même année, Nicod

Girod de Thonon et Pierre Destoy de Morges (canton de Vaud—Suisse) étaient sur

le Lac Léman lorsqu'une tempête se leva. Le bateau fut envahi par les eaux. Ils

se recommandèrent tous deux à la protection de la Très Sainte Mère de Dieu et

de saint Claude. Deux passagers étaient déjà passés par-dessus bord. Redoublant

leur demande d'intercession, ils virent la Mère de Dieu et saint Claude qui remettaient

à flot leur bateau et ils furent sauvés et purent aborder sains et saufs le

port de Saint-Sulpice (Suisse). Venus à Saint-Claude, ils voulurent que leur

récit soit consigné dans un acte public.

En 1527, pendant la

guerre d'Italie entre Charles-Quint et François Ier, Louis d'Arestel, noble

bourguignon qui se battait avec les Milanais fut atteint par une lance à

l'épaule gauche et reçut deux blessures sérieuses au ventre. Piétiné par les

soldats des deux camps qui le comptaient pour mort, il se mit à prier saint

Claude. Lorsque les combats prirent fin, il se releva sain et sauf ! Il en

témoigna lui-même devant l'autel des reliques de saint Claudc.

Il n'est pas possible de

faire une liste complète de tous ces miracles tant ils furent nombreux. En 1671,

dans la nuit du 9 décembre, des réformés Genevois avancèrent vers le monastère

de Saint-Claude avec l'intention bien arrêtée de brûler le corps du thaumaturge

et de voler la châsse précieuse qui le contenait. Arrivant en vue du saint

lieu, ils entendirent les cloches sonner et battre les tambours comme le

voulait l'usage pendant le temps de l'Avent lorsque les offices allaient être

célébrés. Croyant leurs plans déjoués et craignant d'être battus, ils

s'enfuirent aussitôt.

En 1639, les troupes du

Suédois Neymar, composées de Suédois et d'Allemands réformés, s'emparèrent de

l'abbaye. Entrés dans l'église où reposait le corps du saint thaumaturge, ils

voulurent forcer la grille de fer qui protégeait le chœur où se trouvait le

riche reliquaire du saint. ils s'enfuirent soudain et racontèrent plus tard

qu'une terrible et grande frayeur les avaient alors saisis et qu'ils n'avaient

plus pu s'approcher de la châsse du saint. Il fallut alors murer le corps du

hiérarque dans une muraille et lorsqu'on le retira (vraisemblablement en 1642

ou 1643) malgré l'humidité, le corps était intact. Une jeune fille paralytique

qui le vénéra fut une des premières miraculées de cette vénération des reliques

du saint. Le corps du thaumaturge exposait ses pieds nus trois fois par jour à

la vénération des pèlerins et malgré cela, malgré l'exposition à l'air, il

restait incorrompu.

En 1769, le Prince de

Crony vint vénérer le corps du saint thaumaturge et un témoin oculaire nous

rapporte les faits suivants: "Hier 14 septembre, on ouvrit toute la châsse

pour faire voir le corps de saint Claude à monsieur le Prince. Je le vis à

cette occasion. Il est toujours dans la même situation, la bouche ouverte; on y

voit la langue, un peu de rougeur au palais, encore du brillant dans les yeux, quelques

cheveux et la barbe; les deux mains sont sur l'estomac sans y être appuyées;

tout son corps couché sur la longueur, et la tête un peu élevée sur un coussin,

toujours palpable, sauf que la chair n'est pas bien blanche. On croit que c'est

le souffle des personnes qui vont baiser les pieds qui occasionne cette

couleur; le visage est plus blanc que le reste du corps " (manuscrit de

Duvernoy).

Le corps de saint Claude,

conservé par la grâce de Dieu pendant douze siècles attira la fureur imbécile

et impie des révolutionnaires de 1794. Séide zélé des idées nouvelles, Simon

Lejeune, député de l'Indre à la Convention, était un homme cruel, borné et sans

scrupules. À Lons-le Saunier, il avait fait brûler les reliques de saint Désiré

dans une cheminée pour se réchauffer les pieds !

Envoyé dans le Jura il

déclara que « les peuples ne voulaient plus reconnaître d'autre Dieu que celui

de la nature, d'autre religion que celle de la patrie, d'autre culte que celui

de la liberté ,- (cité par La Vedette, journal de Besançon, An II, séance du 28

Ventose à la société populaire). Il ne pouvait supporter qu'il reste encore des

"hochets de la superstition". Un soir, à minuit, après ripailles, il

se fit donner les clés de la cathédrale et il y envoya chercher le saint corps

du thaumaturge que les siècles avaient épargné. Des brutes épaisses le mirent

en morceaux pour le porter au séminaire des Carmes où logeait Simon Lejeune.

Pendant ce transport sacrilège, l'os de l'avant-bras du saint tomba à terre et

un artisan du nom de Jaquet le conserva pendant toute la période

révolutionnaire. Une femme, Marie-Anne Maillat, découvrit à terre l'index du

saint qu'elle remit plus tard à l'évêché de Saint-Claude.

Cette même nuit—le 19

juin 1794—les restes insignes de saint Claude furent brûlés. Les cendres furent

jetées dans un endroit de la Bienne appelé Coinchette. Des fragments du crâne

demeuraient qui furent sauvés par un certain Jean-Marie Félix Prost, qui les

donna ensuite à Clairvaux.

Se glorifiant de ce

sacrilège devant la société populaire de Besançon, le commissaire de la

République Morel, s'étonna de ce que « le grand saint Claude, qui toute sa vie

avait fait des miracles, qui avait préservé du feu et des épidémies une grande

partie de l'Europe, n'avait pu se garantir du brûlement (sic) que le

représentant Lejeune lui avait fait subir ». (La Vedette, Journal de Besançon,

tome V, p. 168). En 1799, un incendie ravagea la ville de Saint-Claude, «

l'incendie ayant commencé, on ne sait comment, en plein midi, le ciel était

serein et l'air calme, les habitants frappés d'un tel aveuglement et d'une

stupeur si extraordinaire, que, malgré la présence des secours et l'heure

favorable, loin d'employer les moyens d'éteindre le feu, chacun s'occupa de

démeubler sa maison, la laissant dévorer par les flammes, de sorte qu'après un

court espace de temps le sol que couvrait une ville riche et florissante

n'offrait plus à la vue qu'un tas de décombres enflammés et de cendres

fumantes. Le feu épargna une seule maison, celle d'un homme pieux du nom de

Calais, dont l'épouse avait reçu le chapelet de saint Claude, que les impies

lui avaient donné à l'instant où ils brûlaient la relique. » (Godescard Vie des

Saints, 6 juin, Besançon 1836).

Le toit seul de la

cathédrale Saint-Pierre fut touché. Après la période révolutionnaire, la

vénération des reliques de saint Claude reprit.

Saint Hiérarque et

Thaumaturge Claude Prie Dieu Pour Nous!

Tropaire de saint Claude,

ton 1

Hiérarque du Ciel et ange

sur la terre* Tu devins thaumaturge ô notre père saint Claude* Par le jeûne,

les veilles et la prière* Tu as obtenu la grace de guérir les corps et les

âmes* De ceux qui avec foi ont recours à ton inter cession* Gloire à Celui qui

t'a donné la puissance* Gloire à Celui qui t'a couronné* Gloire à Celui qui par

toi accorde à tous la guérison.

Kondakion de saint

Claude, ton 8

A toi le pasteur et le

médecin des âmes et des corps* D'une multitude de croyants de tous les

siècles*Nous offrons des hymnes de louange et de reconnaissance*Car empli de la

grâce du Saint Esprit et du zèle de la foi*Tu protèges par ta sainte prière

tous ceux qui s'écrient vers toi* Réjouis-toi saint Claude grand thaumaturge.

Claude Lopez-Ginisty

(Cette vie fut publiée

dans les années huitante dans la revue LE MESSAGER de l'Association

Chrétienne des Etudiants Russes)

Livres consultés:

Anonyme du XVIe siècle:

Saint Clavde Archevesque de Befançon 6 juin. Petits Bollandistes,

Tome sixième, page 474. Butler, Vie des Saints, Tome 5, page 23.

La meilleure vie de saint

Claude reste celle publiée anonymement au XIXe siècle à Besançon dans le volume

II des Vie des Saints de Franche-Comté, consacré aux saints évêques.

SOURCE : http://orthodoxologie.blogspot.ca/2008/10/saint-claude-de-besanon-vie.html

Also

known as

Claudius the Thaumaturge

Claudius the Miracle

Worker

Claudius of Condat

Claudius of Condatus

Claude…

Claudio…

Profile

Priest. Monk. Abbot of

Condat, Jura; his house later

became known as Saint-Claude. Bishop of Besançon, France in 685.

He resigned his see in 692 to

return to life as a cloistered monk at

Saint Oyand-de-Joux Abbey.

Known for his love as literature.

Born

in Franche-Comté, France

c.699

in France

in Italy

Additional

Information

Book

of Saints, by the Monks of

Ramsgate

Lives

of the Saints, by Father Alban

Butler

Roman

Martyrology, 1914 edition

books

Our Sunday Visitor’s Encyclopedia of Saints

Saints

and Their Attributes, by Helen Roeder

other

sites in english

images

sitios

en español

Martirologio Romano, 2001 edición

sites

en français

Plouguerneau

d’Hier et d’Aujourd’hui

fonti

in italiano

Parrocchia Castiglione Torinese

MLA

Citation

“Saint Claudius of

Besançon“. CatholicSaints.Info. 5 May 2024. Web. 29 September 2025.

<https://catholicsaints.info/saint-claudius-of-besancon/>

SOURCE : https://catholicsaints.info/saint-claudius-of-besancon/

Église

Saint-Martin de Saussey, Manche, France

19th-century

panel of the east window, depicting the foundation of the abbey of Saint

Claude. (See Martine Callias Bey and Véronique David, Les vitraux de

Basse-Normandie, pp. 166–168.)

Book of Saints

– Claudius of Besancon

Book of Saints – Claudius

of Besancon

Article

CLAUDIUS (CLAUDE) of

BESANCON (June 6) (Saint) Bishop (6th century) Born at Salins, A.D. 484, and at

the age of twenty made a Canon of Besancon. In A.D. 516 he was chosen to fill

that See, which he governed with zeal and success for some seven years. He then

retired to the monastery of Saint Eugendus (St. Oyend), or Condat, in the Jura

Mountains, and there he showed himself a model of Evangelical perfection. He

died about A.D. 582. His body was discovered in the year 1243 to be still

incorrupt. There is some controversy as to the year of his birth, but there is

no doubt that he survived to an extreme old age.

MLA

Citation

Monks of Ramsgate.

“Claudius of Besancon”. Book of Saints, 1921. CatholicSaints.Info. 8

October 2012.

Web. 29 September 2025.

<http://catholicsaints.info/book-of-saints-claudius-of-besancon/>

SOURCE : https://catholicsaints.info/book-of-saints-claudius-of-besancon/

St. Claud

Feastday: June 6

St. Claud is said to have

been born in Franche-Comte', of a senatorial family, and after his ordination

he became one of the clergy of Besancon. According to the generally accepted

tradition, he retired twelve years later to the monastery of Condate, or, as it

is now called, Saint-Claude, in the Jura mountains, where he lived a most holy

and austere life. Raised to the position of Abbot, he introduced or enforced

the Rule

of St. Benedict and restored the monastic buildings. In 685 he was

chosen Bishop of

Besancon. He was, by all accounts, already an old man and

most unwilling to accept the dignity. Nevertheless, he ruled the diocese wisely

and well for seven years. He then resigned and went back to Condate, the

direction of which he had retained during his episcopate. He died in 699, at a

very advanced age. Another tradition represents St. Claud as

having remained a secular priest until

his elevation to the episcopate, and only to have retired to the monastery

after vacating his office. The cultus of St. Claud became

widespread in the twelfth century when his body was discovered to be incorrupt.

His burial place was for centuries a favorite place of pilgrimage at

which miraculous cures

took place. His feast day is

June 6th.

SOURCE : https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=608

Kirche Saint-Bonnet in Bourges im Département Cher (Region Centre-Val de Loire/Frankreich), Bleiglasfenster (baie 02), von 1544, mit der Signatur von Jean Lescuyer; Darstellung: Leben des heiligen Claudius von Condat

June 6

St. Claude, Archbishop of Besançon, Confessor

[Patron of the Diocess of

St. Claude.] THE PROVINCE of eastern Burgundy, now called Franche Compté,

received great lustre from this glorious saint. He was born at Salins about the

year 603, and was both the model and the oracle of the clergy of Besançon,

when, upon the death of Archbishop Gervaise, about the year 683, he was chosen

to be his successor. Fearing the obligations of that charge, he fled and hid

himself, but was discovered and compelled to take it upon him. During seven

years he acquitted himself of the pastoral functions with the zeal and

vigilance of an apostle; but finding then an opportunity of resigning his see,

which out of humility and love of solitude he had always sought, he retired to

the great monastery of St. Oyend or Ouyan on Mount Jura, and there took the

monastic habit in 690. Violence was used to oblige him soon after to accept the

abbatial dignity. Such was the sanctity of his life, and his zeal in conducting

his monks in the paths of evangelical perfection, that he deserved to be

compared to the Antonies and Pacomiuses, and his monastery to those of ancient

Egypt. Manual labour, silence, prayer, reading of pious books, especially the

Holy Bible, fasting, watching, humility, obedience, poverty, mortification, and

the close union of their hearts with God, made up the whole occupation of these

fervent servants of God, and were the rich patrimony which St. Claude left to

his disciples. He died in 703, according to F. Chifflet; but, according to

Mabillon and the authors of the new Gallia Christiana, in 696. His body was

buried in the abbatial church of St. Oyend or Condate, and discovered there in

1243, and put into a silver shrine. It was found and is still preserved without

the least blemish of corruption. The bowels are entire in the body, and the

joints flexible. The feet are exposed bare three times every day to be kissed

by pilgrims, for his shrine has been for many ages one of the most famous

pilgrimages in France. The monastery and town changed their former names of

Condate and St. Oyend for that of St. Claude. This great abbey of Benedictins

not reformed, was secularized and converted into a collegiate of canons, in

1723, and into a cathedral in 1743, a rich bishopric being erected in it. The

town of St. Claude is seven leagues from Geneva. The festival of this saint is

kept on the 6th of June. His life, written only in the twelfth century, is

given by Henschenius with notes. See F. Chifflet, in his Illustrationes

Claudianæ. Mabillon, Act. Ben. Dunod, Hist. de l’Eglise de Besançon, p. 65,

&c.

Rev. Alban Butler (1711–73). Volume VI: June. The Lives of the Saints. 1866.

SOURCE : http://www.bartleby.com/210/6/064.html

Statue

de Saint Claude de la Chiesa

dei Santi

Claudio e Andrea dei Borgognoni

Santi

Claudio e Andrea dei Borgognoni

St. CLAUDE (SANCTI

CLAUDII).

The Diocese of

Saint-Claude comprised in the eighteenth century only twenty-six parishes,

subject previously to the Abbey of Saint-Claude,

and some parishes detached

from the Dioceses of Besançon and Lyons.

By the Concordat of 1802, the territory of this diocese was

included in that of Besançon.

Later the Concordat of 1817 re-erected the Diocese of

Saint-Claude giving it as territory the Department of Jura, and making it

suffragan to Lyons. The Abbey of Saint-Claude,

the cradle of the diocese,

was one of the most distinguished in the Christian

world. Between 425 and 430 the hermits of Saints

Romanus and Saint Lupic withdrew into the desert Condat,

where Saint-Claude now stands, and there founded the monastery of

Condat: other monks were;

attracted to them, the land was cleared, and three new monasteries were

founded: those of Lauconne, on the site of the present village of Saint

Lupicin; La Balme, where Yole, the sister of

Sts. Romanus and Lupicinus, assembled her nuns;

and Romainmoutier, in the present Canton of Vaud. After the death of St.

Romeanus (d. about 460), St. Lupicinus (d. about 480), St. Mimausus,

St. Oyent (d. about 510), St Antidiolus, St. Olympus, St.

Sapiens, St. Thalasius, St. Dagamond, St. Auderic, and St. Injuriosus

were abbots of

Condat, which was distinguished also by the virtues of the holy monks,

St. Sabinian, St.

Palladius, and St.

Valentine (fifth century), St.

Justus, St. Hymetierus, and St. Point (sixth century). The rule

which was followed at the beginning in the monastery of

Condat was drawn up between 510 and 515 and adopted by the

great monastery of Agaune;

later the rule

of St. Benedict was introduced at Condat. Flourishing schools arose

at once around Condat and from them came St.

Romanus, Archbishop of Reims,

and St. Viventiolus, Archbishop of Lyons.

In the early years of the sixth century the peasants who gathered around

the monastery of

Condat created the town which was to be known later by the

name of Saint-Claude.

The Life of St. Claudius, Abbot of

Condat, has been the subject of much controversy. Dom Benott says that he lived

in the seventh century; that he had been Bishop of Besançon before

being abbot,

that he was fifty-five years an abbot,

and died in 694. He left Condat in a very flourishing state to

his successors, among whom were a certain number of saints: St.

Rusticus, St. Aufredus, St. Hipplytus (d. after 776), St Vulfredus, St.

Bertrand, St. Ribert, all belonging to the eighth century. Carloman, uncle

of Charlemagne,

went to Condat to become a religious; St Martin, a monk of

Condat was martyred by

the Saracens probably

in the time of Charlemagne.

this Emperor was a benefactor of the Abbey of Condat; but the two

diplomas of Charlemagne,

formerly in possession of the monks of Saint-Claude,

and now preserved in the Jura archives, dealing with the temporal

interests of the abbey,

have been found by M. Poupardin to be forgeries, fabricated without doubt in

the eleventh century. A monk of

Condat, Venerable Manon, after having enriched the abbey library with

precious manuscripts was,

about 874, appointed by Charles the Bald, head of the Palace school where

he had among his pupils, St. Radbod, Bishop of Utrecht.

Two abbots of

Condat, St. Remy (d. 875) and St. Aurelian (d. 895), filled

the archiepiscopal See of Lyons.

In the eleventh century the renown of Abbey of Condat was increased by St.

Stephen of Beze (d. 1116) by St.

Simon of Crepy (b. about 1048), a descendant of Charlemagne;

this saint was brought up by Mathilda, wife of William the

Conqueror, was made Count of Valois and Vexin, fought

against Philip I, King of France,

and then became a monk of

Condat. He afterwards founded the monastery of

Monthe, went to the court of William the Conqueror to bring about

reconciliation with his son, Robert, and died in 1080.

The body of St. Claudius, which had been concealed at the time of

the Saracen invasions,

was discovered in 1160, visited in 1172 by St. Peter of Tarentaise,

and solemnly carried all through Burgundy before

being brought back to Condat. The abbey and

the town, theretofore known as Oyent, were thenceforeward called by the

name of Saint-Claude.

Among those who made a pilgrimage to

Saint-Claude were Philip the bold, Duke of burgundy,

in 1369, 1376, and 1382, Philip the Good in 1422, 1442, and

1443, Charles the Rash in 1461, Louis XI in 1456 and

1482, blessed Amadeus IX, Duke of Savoy,

in 1471. In 1500 Anne of Brittany, wife of Louis XII, went there in

thanksgiving for the birth of her daughter Claudia. The territory of Saint-Claude forme

a veritable state; it was a member of the Holy Empire, but it was not

a fief, and was independent of the Countship of Burgundy.

In 1291, Rudolph of Hapsburg named the dauphin, Humbert de Viennois,

his vicar, and entrusted him with the defense of the monastery of Saint-Claude.

In the course of time,

the Abbey of Saint-Claude became

a kind of Chapter, to enter which it was necessary to

give proof of

four degrees of nobility The system of "commendam" proved injurious

to the religious life

of the abbey.

Among the commendatory abbots of Saint-Claude were

Pierre de la Baume (1510-44) during whose

administration Geneva fell away from the faith;

Don Juan of Austria, natural son

of Philip IV (1645-79), and Cardinal d'Estrées (1681-1714).

The Abbey of Saint-Claude and

the lands depending on it became French territory in 1674, on the

conquest of La Franche-Comté. At that the inhabitants of La Franche-Comté took

him as their second regional patron, and associated him everywhere

with St. Andrew, the first patron of the Burgundians. Benedict

XIII prepared and Benedict

XIV published a Bull on

22 January, 1742, decreeing the secularization of the abbey and

the erection of the episcopal See of Saint-Claude.

The bishop,

who bore the title of count, inherited all the seignorial rights of

the abbot.

Moreover the bishop and

the canons continued to hold the dependents of the old abbey as

subject to the mortmain,

which meant that these men were incapable of disposing of their property.

The lawyer, Christian, in 1770, waged a very vigorous campaign in favour

of six communes that protested against the mortmain,

and disputed the claims of the canons of Saint-Claude to

the property rights of

their lands. Voltaire intervened to help the communes. The Parliament of Besançon,

in 1775, confirmed the rights of

the Chapter; but the agitation excited by the philosophers apropos

of those subject to the mortmain of Saint-Claude,

was one of the signs of the approaching French

Revolution. In March, 1794, the body of St. Claudius was burnt by

order of the revolutionary authorities.

Dole, where Frederick

Barbarossa constructed in the twelfth century an immense castle in

which he sojourned from time to time, but which has now disappeared, and

where Philip the Good, Duke of Burgundy,

established in 1422 a parliament and a university —

transferred in 1691 to Besançon by Louis

XIV — deserves mention in religious

history. The Jesuits opened

at Dole, in the sixteenth century, a celebrated establishment known as the

Collège de l'Arc, the most important in France after

the Collège de la Flèche. Anne de Sainctonge (1567-1621) founded there an

important branch of the Ursulines,

which left its mark in the history of primary education in France.

The celebrated chemist, Pasteur (1822-95),

was a native of Dole. Among the saints connected

with the history of the diocese are: St.

Anatolius, Bishop of Adana,

in Cilicia, who died a hermit near Salins in

the diocese (fifth century); St. Lautenus (477-547), founder of

the monastery bearing

his name; St. Bernond, who established the Benedictine abbey of Gigny and

rebuilt in 926 the Benedictine abbey of Baume-les-Moines (ninth-tenth

century); St.

Colette of Corbie (1381-1447), foundress of the Poor

Clare convent at Poligny in

which town her relics are

preserved; her friend Blessed Louise of Savoy (1462-1503),

niece of Louis XI, King of France,

and daughter of Blessed Amadeus IX of Savoy,

wife of Hugue de Chalon, Lord of Nozeroy, then a Poor

Clare in the monastery of Orbe founded

by St.

Colette; her relics were

transferred to Nozeroy, and afterwards to Turin;

Blessed John of Ghent, surnamed the hermit of Saint-Claude,

celebrated in the fifteenth century for his prophecies in 1421 and

1422 to Charles VII and Henry V, King of England,

relative to the deliverance of France and

the birth of a dauphin; St.

Francis de Sales; Ste Jane de Chantal, whose important

interview at Saint-Claude in 1604 determined the foundation of

the Visitation order; Venerable Frances Monet,

in religion Françoise de Saint-Joseph (1589-1669); Carmelite nun at Avignon and miracle worker,

born at Bonas in the diocese; Blessed Pierre François Néron, martyr,

a native of the diocese (nineteenth

century).

The principal pilgrimages in

the Diocese of Saint-Claude are: the Church of St-Pierre at Baume-les-Moines,

where numerous relics are

preserved; Notre-Dame-de-Mont-Roland, end of the eleventh century;

Notre-Dame-Miraculeuse, at Bletterans, 1490; Notre-Dame-de-la-Balme at Epy,

sixteenth century; Notre-Dame-Libératrice, at Salins, 1639;

Notre-Dame-de-Mièges, 1699; Notre-Dame-de-l'Ermitage, at Arbois,

seventeenth century; Notre-Dame-du-Chêne, at Cousance, 1774. Before the application

of the Law of 1901 against the congregations there were in

the Diocese of Saint-Claude, Jesuits,

and various teaching orders of brothers; the Trappists still

remain there. Among the congregations of nuns which

were first founded in the diocese are:

the Soeurs du Saint-Esprit, teachers and hospitallers, with their

mother-house at Poligny, and the Sisters of the Third

Order of St. Francis of the Immaculate Conception,

teachers and hospitallers, with their mother-house

at Lons-le-Saunier. At the close of the nineteenth century

the religious congregations directed in the diocese 39

day nurseries, 2 asylums for invalids, 6 boys' orphanages,

1 home for the poor,

1 asylum for Magdalenes,

14 hospitals or hospices,

3 dispensaries, 23 houses of nuns devoted

to nursing the sick in their own homes, 1 house of retreat,

2 hospices for incurables, and 1, asylum for

the insane. At the end of the Concordat period (1905)

the Diocese of Saint-Claude contained 261,288 inhabitants, 34 parishes,

356 sucursal parishes,

24 vicariates, towards the support of which the State contributed.

Sources

Gallia christiana (nova,

1728), IV, 241-254; BENOÎT Hist. de l'abbye et de la terre de S. Claude,

(Montreuil-sur-mer, 1890); POUPARDIN, Étude sur les deux diplômes de

Charlemagne pour l'abbaye de S. Claude in Moyen-âge (1903); LARBEY DE

BILLY, Hist. de l'Université du comté de Bougogne, (Bresançon, 1814);

BEAUNE AND D'ARBAUMONT, Les universités de Franche-Comté, (Dijon, 1870);

PUFFENEY, Hist. de Dole, (Besançon, 1882); PIDOUX, Hist. de la

confrérie de Saint Yves des avocats, de la Sainte Hostie miraculeuse et de la

confrérie du Saint Sacrement de Dole, (1902).

Pierre-Louis-Théophile-Georges

Goyau, «Saint-Claude », Catholic Encyclopedia (1913), Volume 13

Transcription. This

article was transcribed for New Advent by Jeffrey L. Anderson.

Ecclesiastical

approbation. Nihil Obstat. February 1, 1912. Remy Lafort, D.D.,

Censor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York.

Copyright © 2023 by Kevin Knight.

Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

SOURCE : http://www.newadvent.org/cathen/13341a.htm

Statue

de saint claude. Collégiale de Dole.Jura.

Pictorial

Lives of the Saints – Saint Claude, Archbishop

Article

The province of Eastern

Burgundy received great lustre from this glorious Saint. He was born at Salins,

about the year 603, and was both the model and the oracle of the clergy of

Besancon, when, upon the death of Archbishop Gervaise, about the year 683, he

was chosen to be his sucessor, ill served to be compared to the Antonines and

Pacomiuses, and his monastery to those of ancient Egypt. Manual labor, silence,

prayer, reading of pious books, especially the Holy Bible, fasting, watching,

humility, obedience, poverty, mortification, and the close union of their

hearts with God, made up the whole occupation of these fervent servants of God,

and were the rich patrimony which Saint Claude left to his disciples. He died

in 703.

MLA

Citation

John Dawson Gilmary Shea.

“”. Pictorial Lives of the Saints, 1889. CatholicSaints.Info.

26 June 2018. Web. 29 September 2025.

<https://catholicsaints.info/pictorial-lives-of-the-saints-saint-claude-archbishop/>

SOURCE : https://catholicsaints.info/pictorial-lives-of-the-saints-saint-claude-archbishop/

Église

Saint-Martin de Saussey, Manche, France

English: 16th-century

panel depicting Saint Claude in the left lancet of the

east-most south window. (See Martine Callias Bey and Véronique David, Les

vitraux de Basse-Normandie, pp. 166–168.)

The Oracle & Model of

the Clergy'—St Claudius of Besançon

Today, 6 June on the

Church’s calendar, we celebrate the memory of St Claudius of Besançon (c.

607-696 or 699), also sometimes known as St Claudius the Thaumaturge.

Unfortunately, the only sources I have on St Claudius are online, which means

that ordinarily I wouldn’t bother blogging about him, but I feel obliged since

I found this icon. Here is William Smith’s brief article on St Claudius in in

his and Henry Wace’s A Dictionary of Christian Biography, Literature, Sects and

Doctrines, Vol. I: A-D (London: John Murray, 1877), p. 552 (found on Google

Books):

Claudius (10), St., II.,

29th bishop of Besançon [Vesuntium], successor (according to the lists) of St

Gervasius. On this saint the inventors of legends have compiled a vast farrago

of improbabilities. It does not, however, seem unlikely that he sprang from a

noble house, which afterwards produced the Salinensian princes; that from his

earliest years he was enrolled amongst the clergy of Besançon; that after a

novitiate in the abbey of Mount Jura [Condat] he was elected to succeed abbat

Injuriosus in the year 641 or 642, under the pontificate of Pope John IV; that

on the death of Gervase he was elected by the clergy of Besançon to be their

archbishop; that after seven years he abdicated and returned to rule the abbey