Bienheureux Noël Tenaud

Martyr au Laos (+ 1961)

Noël Tenaud, M.E.P., né

en Vendée en 1904, mort à Savannakhet en 1961.

En avril-mai 1961, dans

la province de Xieng Khouang, les PP. Louis Leroy, Michel

Coquelet et Vincent

L’Hénoret sont cueillis à leur poste et abattus sans procès. De même

dans le sud du pays, le P. Noël Tenaud et son fidèle catéchiste Outhay sont

pris et exécutés; le P. Marcel

Denis sera retenu prisonnier quelque temps mais partagera le même

sort. Un de leur confrères écrit: "Ils ont été, tous, d’admirables

missionnaires, prêts à tous les sacrifices, vivant très pauvrement, avec un

dévouement sans limite. En cette période troublée, nous avions tous, chacun

plus ou moins, le désir du martyre, de donner toute notre vie pour le Christ.

Nous n’avions pas peur d’exposer nos vies; nous avions tous le souci d’aller

vers les plus pauvres, de visiter les villages, de soigner les malades, et

surtout d’annoncer l’Évangile…"

Noël Tenaud est né le 11

novembre 1904 à Rocheservière, dans le diocèse de Luçon en Vendée (France). De

1924 à 1928, il est au Grand Séminaire diocésain, puis rejoint celui des

Missions Etrangères de Paris. Ordonné prêtre le 29 juin 1931, il est envoyé à

la 'Mission du Laos ', dont la partie principale est alors au Siam. Ses années

comme curé à Kham Koem (Thaïlande) ont laissé un souvenir vivant.

La guerre franco-siamoise

(1939-1940) l’amène au Laos proprement dit. A partir de 1944, il est curé de

Pong Kiou (Khammouane) et rayonne dans toute la région. Son action, notamment

au cours de divers épisodes belliqueux contre la tyrannie japonaise et la

mainmise des troupes communistes, marque profondément les chrétientés de la

minorité Sô. Il accepte aussi, dans les situations difficiles, des

responsabilités de plus en plus lourdes dans l’organisation de la mission.

En 1959, le P. Tenaud

accepte de quitter sa belle région pour l’arrière-pays de Savannakhet, où le

travail de première évangélisation n’a pas encore commencé. Basé à Xépone, près

de la frontière du Vietnam, avec son fidèle catéchiste Joseph Outhay, il

prospecte les villages tout au long de la route qui monte de Savannakhet.

En avril 1961, les deux

apôtres partent en tournée apostolique. On les avertit qu’une attaque

nord-vietnamienne se prépare; mais rien ne doit arrêter la Parole de Dieu. Le

chemin du retour est coupé: ils sont pris au piège, arrêtés, interrogés et

exécutés le 27 avril 1961 pour leur action missionnaire. Chez tous ceux qui

l’ont connu, le souvenir du P. Noël Tenaud, de son œuvre missionnaire et du don

suprême de sa vie, est resté très vivant.

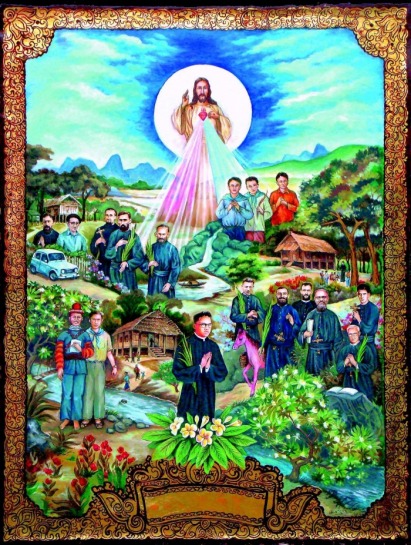

(présentation des 17 martyrs du Laos, Missions

étrangères de Paris)

Il fait partie des martyrs

au Laos entre 1954 et 1970 qui seront béatifiés en 2016.

Liens utiles:

- Noël Tenaud

(1904-1961), prêtre des Missions Étrangères de Paris envoyé au Siam en 1931,

Noël Tenaud est assassiné avec son catéchiste Joseph Outhay Phongphumi le 27

avril 1961 - site OMI, province de France

- Le

Vatican reconnaît les martyrs du Laos

- Présentation des martyrs du Laos

SOURCE : http://nominis.cef.fr/contenus/saint/13038/Bienheureux-No%EBl-Tenaud.html

TENAUD Noël (1904-1961)

né le 11 novembre 1904 à Rocheservière (Vendée), fut admis au Séminaire des

M.-E. en 1928, ordonné prêtre le 29 juin 1931, et partit le 7 septembre suivant

pour le Laos. Après avoir étudié la langue à Tharae de 1932 à 1934, il fut curé

de Khamkeum de 1934 à 1940, puis curé de Nam Tok de 1940 à 1943, et de

Phongkiou, en 1944. Après la division de la mission en 1951, il fut nommé

pro-préfet de la préfecture apostolique de Thakhek. En avril 1961, au cours

d’une tournée pastorale entre Savannaket et Tchépone, il fut arrêté par les

soldats du Vietminh, puis remis aux Pathet-lao, près de Phalane. Il fut alors

emmené par un peloton de soldats, et on ne le revit jamais.

SOURCE : http://archives.mepasie.org/fr/notices/notices-biographiques/tenaud-1

Noël Tenaud (1904-1961)

Enfance vendéenne

Noël TENAUD est né

le 11 novembre 1904 à Rocheservière en Vendée ; il y fut baptisé en l´église

Notre-Dame dès le lendemain. Le bourg de Rocheservière est proche de Nantes

mais appartient au diocèse de Luçon . C´est la Vendée, terre de foi chrétienne

profonde et démonstrative où s´est développée, à la fin du XVIIIè siècle, une

résistance farouche à la Révolution française. Très jeune, Noël a été nourri de

cette histoire encore récente, dont les souvenirs sont partout : luttes sans

merci contre les révolutionnaires impies, massacres de prêtres et de religieux,

mais aussi de chrétiens fidèles à leur clergé, et même d´enfants. Les symboles

de la résistance sont la dévotion au Sacré-Coeur de Jésus et le Rosaire.

Tout naturellement, comme

de nombreux garçons de cette région, Noël souhaite devenir prêtre. Il fera donc

ses études secondaires au Petit Séminaire de Chavagnes-en-Paillers. Il est

admis ensuite au Grand Séminaire de Luçon, où il étudie de 1924 à 1928.

À cette époque de

vocations abondantes, les missionnaires passent régulièrement dans les

séminaires pour promouvoir leur vocation particulière. Noël entend l´appel des

Missions et décide de le suivre. Le 14 septembre 1928, il passe au Séminaire

des Missions Étrangères de Paris. Ordonné prêtre le 29 juin 1931, il part le 7

septembre suivant pour la « Mission du Laos », dont la partie principale est

alors située au Siam (Thaïlande).

Au Siam et au Laos,

persécutions et guerres

Après deux années

(1932-1934) à Tharae au Siam, consacrées surtout à étudier la langue lao, Noël

est nommé curé de Kham Koem, une chrétienté bien établie proche de Nakhon

Phanom ; il y restera six ans. C´est là qu´il fait la connaissance d´un jeune

garçon qui deviendra plus tard son collaborateur et ami, Outhay ; devenu

catéchiste, et veuf à vingt ans, Outhay le suivra au Laos, l´accompagnant dans

toutes ses tournées apostoliques et jusque dans la mort.

Le rapport de la mission

pour 1939 évoque indirectement le travail du Père Tenaud à l´époque de Kham

Koem :

M. Thibaud a visité un

grand nombre de villages païens de la région de Thakhek, et, s´il n´a pas eu un

succès immédiat partout où il a prêché l´Évangile, il a du moins le ferme

espoir que la semence de la parole divine n´aura pas été jetée en vain. Ce

qu´il a fait dans son district, deux prêtres indigènes et M. Tenaud l´ont fait

comme lui dans une autre région. Une légende laotienne dit qu´il fut un temps,

et c´était l´âge d´or, où le riz venait tout seul au grenier ; ce temps n´est plus.

Les missionnaires du Laos doivent courir par monts et par vaux pour amener les

âmes au grenier du bon Dieu, et je vois avec plaisir que les ouvriers

apostoliques y travaillent avec une ardeur infatigable...

En novembre 1940, la

persécution éclate au Siam - qui s´appelle désormais Thaïlande. À quelques

dizaines de kilomètres de Kham Koem, les martyrs de Songkhon offriront à Dieu

les prémices de la mission. Quant aux missionnaires français, ils doivent

chercher refuge de l´autre côté du Mékong, au Laos, sous la protection de la

France.

Dans ce nouveau

territoire de mission, le Père Tenaud est affecté d´abord à la mission de Nam

Tok, où il restera trois ans (1940-1943). Mais c´est l´époque troublée de la

Seconde Guerre mondiale ; il passera une année d´exil (1943-1944) au Viêt-nam,

au Collège de la Providence à Hué. À son retour, il devient curé de Pongkiou,

une chrétienté importante de la minorité ethnique Sô, dans la Province de

Khammouane. En mars de l´année suivante, c´est le coup de force de l´armée

japonaise, qui entraîne le massacre de civils français et la ruine de

nombreuses missions. Trois confrères des Missions Étrangères de Paris - les

deux évêques présents à Thakhek, Mgr Gouin et Mgr Thomine, et le Père Jean

Thibaud - sont emmenés en forêt sans autre forme de procès et sauvagement

abattus.

Chez le Père Noël Tenaud,

ces événements, qu´il considère comme une persécution religieuse aux mains des

impies, provoquent un déclic. Son enfance vendéenne avait été nourrie des

récits de la résistance contre la persécution déchaînée par les

révolutionnaires français. Il voit se reproduire ici l´assassinat des prêtres,

la mort des innocents, l´intrusion d´une idéologie athée. Il n´est pas homme à

rester passif ; il se laissera inspirer par ce que Jacques Cathelineau,

surnommé « le Saint de l´Anjou », avait fait naguère en Vendée.

Il sera donc, non

seulement proche du mouvement de résistance franco-laotien contre les Japonais,

mais bien l´un de ses protagonistes. Dans la défense armée il voit la sauvegarde

indispensable, et des hommes, et de l´oeuvre d´évangélisation qu´ils doivent

accomplir. Il faut dire qu´il a montré en cette circonstances des qualités de

chef indéniables. La milice villageoise qu´il mit sur pied, comprenant des Sôs

et d´autres Laotiens des villages environnants, était bien organisée. Quand

l´armée française - ou franco-laotienne selon le vocabulaire utilisé - revint

pour rétablir progressivement l´ordre français dans un pays en pleine

confusion, cet apport fut hautement apprécié. Le Père Tenaud fit cause commune

avec son commandement ; il en restera proche même par la suite. Son action lui

vaudra d´ailleurs la Légion d´honneur.

Le Père Marcel Denis,

m.e.p., arrivé au Laos l´été 1946, a recueilli de la bouche même du Père Tenaud

le récit de ses exploits aux dépens des Japonais, où il faut sans doute voir

quelque exagération :

"Presque tous les

ponts, que le Père Tenaud avait fait sauter lui-même pour couper la route aux

Japonais, alors qu´il guerroyait avec ses villages chrétiens, sont réparés...

Avec un autre Père, il a pris la brousse quand les Japonais ont arrêté tous les

Français. Mais le Père Tenaud a vraiment été le héros, parcourant tout le Haut

et le Bas Laos, à pied ; ou parachutant des soldats français dans des avions

anglais ; ou traquant les Japonais avec ses villages chrétiens. Lors de la

prise de Thakhek en mars dernier, il était là, commandant ses Laotiens et ses

Sôs. Aussi son renom et son influence sont très grands parmi les officiers

français du haut en bas de l´échelle. Quand à ses chrétiens, il peut leur

demander la lune, ils feraient l´impossible pour la lui décrocher."

Le Père Denis conclut par

cette réflexion :

"À ceux qu´il

destine à être ses apôtres, Dieu donne souvent, avec la soif du salut des âmes,

le goût du risque, le mépris des boîtes à coton et des coins « bien

tranquilles."

Il est évident qu´à cette

date les missionnaires (y compris le narrateur et son auditeur attentif) n´ont

pas compris que l´ère des colonies est en train de s´achever. Le combat pour

Dieu se mêlait - se confondait presque - avec le combat pour la légitimité

française. La condamnation officielle par Rome de l´idéologie révolutionnaire,

qui s´était affirmée au Laos avec la complicité des Japonais, renforçait encore

l´amalgame. Pour ces hommes, la séparation entre la foi et l´action politique

et militaire exigera une prise de conscience et une purification progressives.

Un épisode moins glorieux

doit être mentionné ici : la prise de Thakhek le 21 mars 1946. Cette ville

était peuplée d´une très forte majorité (83% peut-être) de Vietnamiens («

Annamites » dans le vocabulaire de l´époque) dont la plupart avait acclamé l´indépendance

du Viêt-nam proclamée unilatéralement le 2 septembre 1945 contre la France. Les

chefs historiques du front indépendantiste Lao-Issara, proches alliés du

Viet-minh, trouvèrent là un appui très important. C´est donc à Thakhek qu´ils

tentèrent en octobre 1945 un soulèvement anti-français ; ils purent y maintenir

pendant plus de cinq mois une poche entièrement sous le contrôle de leur «

Armée de libération et de défense lao », dont six cent « volontaires de la mort

». L´assaut final par les troupes franco-laotiennes fut sanglant et occasionna

une répression terrible.

Le Père Denis poursuit,

toujours d´après le récit oral de Noël Tenaud :

"Le 21 mars 1946

vint enfin la libération de Thakhek. À la tête de leurs Laotiens, les Pères

Tenaud et Cavaillier entrent dans Thakhek avec les parachutistes français...

C´est alors une journée épouvantable. Français et Laotiens entrent dans Thakhek

en hurlant comme des possédés, le massacre commence... Le Mékong devient

rouge... Officiellement, on compte 1 500 Annamites, hommes femmes et enfants

(!) massacrés. En réalité, il y en eut plus de 3 000 !..."

Le Père Noël Tenaud et

son confrère Cavaillier n´ont certes été ni les promoteurs ni les complices du

massacre de populations civiles ; mais il faut sans doute reconnaître qu´ils

ont été en l´occurrence débordés par les combattants qu´ils encadraient ! Il

est difficile encore aujourd´hui de trouver des témoignages directs sur

l´action du Père Tenaud en mars 1946 ; mais c´est un fait que ses supérieurs et

les chrétiens locaux ont continué à lui faire pleine confiance comme homme de

Dieu, témoin de la béatitude des artisans de paix.

Un long congé en France,

de mars 1947 à décembre 1948, permettra au Père Tenaud de prendre

définitivement ses distances avec la vie militaire.

Reconstruire la paix et

la concorde

Au sein de la mission

catholique du Laos, la guerre achevée, c´est l´enthousiasme. La soeur de Mgr

Thomine, un des missionnaires sauvagement massacrés par les Japonais, écrit

dans l´éloge funèbre de son frère :

Cette parole m´a été dite

de vive voix par deux missionnaires laotiens, MM. Tenaud et Mainier, avec la

même conviction absolue : « Mgr Thomine nous a promis de rebâtir l´Église du

Laos, donc nous la rebâtirons ! » Car ils savent la puissance d´une volonté pour

qui l´accomplissement du devoir en Dieu a seul compté sur la terre, force

spirituelle maintenant directement associée à la volonté éternelle. De fait,

les ruines du Laos se relèvent, les chrétientés refleurissent, de jeunes

missionnaires sont venus seconder les anciens et remplacer les morts...

En 1947, Mgr Bayet

succède à Mgr Thomine comme vicaire apostolique à Tharae ; il nomme le Père

Tenaud pro-vicaire et vicaire délégué pour la partie du vicariat située dans le

protectorat (futur Royaume) du Laos. Noël occupera ce poste de son retour de

congés jusqu´en juillet 1951. Après la création de la préfecture apostolique de

Thakhek, confiée à Mgr Jean Arnaud, il en est nommé pro-préfet (1951-1958).

La paix et la

reconstruction se révélèrent toutefois des tâches difficiles. Dans les

opérations de la guérilla autour de la ville de Thakhek, la veille de Noël

1953, la vie de Noël Tenaud est menacée : il était sans doute trop mêlé, une

fois de plus, à la résistance. Selon un rapport de la mission daté de 1954, à

quelque trente kilomètres de Thakhek on pouvait voir encore les trous des deux

mines qui lui étaient destinées. Mais il eut la vie sauve, et échappa aussi au

sort du groupe arrêté le 15 février 1954 et déporté au Viêt-nam, dont Mgr

Arnaud, le Père Jean-Baptiste Malo, deux autres confrères m.e.p. et une

religieuse. Il fut alors supérieur par intérim des missionnaires de Paris et

procureur de la Mission. Mais dans toutes ces circonstances il restait avant

tout le curé de Pongkiou, le missionnaire bien-aimé et admiré des Sôs.

Portrait d'un

missionnaire

Dans les dernières années

de sa vie, après l´indépendance totale du Laos et la reconnaissance

internationale du pays, dégagé de ses propres responsabilités sur l´ensemble de

la mission, Noël Tenaud fut un missionnaire de base particulièrement dynamique

et apprécié. À Thakhek il était connu pour rechercher dans toute la ville, au

cours de ses fréquents passages, les chrétiens sortis des villages et perdus au

milieu de la population urbaine.

Dans son texte de 1946

déjà cité, le Père Marcel Denis évoque son confrère et mentor :

"Partons pour le

village du Père Tenaud, Pong Kiou... Le Père cause avec tout le monde, fait

rire tout le monde. Il a ses gens bien en main ; il est le grand maître dans

toute la région, et il s´impose même chez les païens... Un fameux missionnaire

que le Père Tenaud. C´est un Vendéen ; énorme barbe noire, visage bronzé,

toujours pieds nus, un chapeau militaire sur la tête. Avec le Père Dézavelle,

c´est le plus grand blagueur. Mais à le fréquenter on voit vite quel bon sens,

quelle foi, quelle largeur d´esprit et dévouement l´animent. Il a la sympathie

de tous ses paroissiens et de tous les villages environnants... Il sait leur «

passer un savon » sans se les aliéner, et après une bonne ballade, l´entretien

se termine par de bonnes blagues qui font avaler la pilule. Des païens

insultent-ils des chrétiens parce que chrétiens ? Le différend est vite réglé,

et les coupables font des excuses et paient une jarre qui réconcilie offensés

et offenseurs, sous le regard du Père qui met tout le monde à l´aise."

De nombreuses années plus

tard, Mgr Urkia témoigne :

"Le Père Tenaud

était un vrai, un très bon missionnaire. Il était assez exigeant pour ses

chrétiens, et il avait un grand amour en particulier pour les non-chrétiens. Il

était profondément préoccupé des catéchumènes, ou plus simplement des Laotiens

qui avaient montré quelque désir de connaître la foi chrétienne. À l´époque de

sa mort, il ne supportait pas de les voir délaissés, abandonnés, à cause de

l´insécurité qui rendait les voyages dangereux. Il a voulu à tout prix partir à

leur rencontre, malgré le danger."

Mgr Bach complète :

"Le Père Tenaud avait une foi solide. Il était cependant un peu fanfaron,

il aimait se montrer... mais il était aussi très courageux." Marcel

Vignalet, m.e.p., évoque simplement l´amitié vraie dont Noël témoignait envers

ses confrères missionnaires plus jeunes.

Selon un témoin laotien,

qui fut à Pongkiou un de ses catéchistes débutants, le Père Tenaud était aimé

des gens parce qu´il excellait à les soigner. Ses connaissances médicales

étaient bonnes. Ses jeunes collaborateurs avaient un peu peur de lui : en

effet, il était très strict sur la discipline et les horaires, un peu à la

manière militaire, et pouvait à l´occasion parler durement. Il ne cherchait pas

à être populaire.

Une mission dangereuse au

service des plus lointains

En juin 1958 le Père

Tenaud partit en congé en France. À son retour en juillet 1959, il avait 55

ans. Avec beaucoup de désintéressement, il accepta une paroisse qui n´existait

pas encore, dans une province vide de tout chrétien, où le travail

d´évangélisation n´avait jamais été commencé. Basé à la mission centrale de

Savannakhet, il allait prospecter les villages tout au long de la route n° 9 en

direction de la frontière du Viêt-nam, ayant le ferme espoir de créer sur ces

hauts plateaux une chrétienté nouvelle.

Il sut se créer beaucoup

de sympathies dans la région de Phalane, Muang Phine et Muang Xepone (Tchépone)

; c´est dans ce dernier bourg qu´il loua une maison pour lui servir de base.

Les quelques dizaines de familles catholiques aujourd´hui dispersées le long de

la route n° 9 sont le fruit de son travail ; ils avaient une petite église en

forme de hutte, mais les temps ont changé...

La région que le Père

Tenaud avait prise en charge était depuis toujours réputée peu sûre. Sur la

route, il rencontrait des soldats de la guérilla ; il n´avait pas peur de les

prendre en auto-stop dans sa jeep. Cela a fini par se savoir : les soldats ont

vraisemblablement fait leur rapport sur ses allées et venues. Le jour venu, il

a été facile de lui tendre un piège.

Le Père Tenaud fut averti

du danger par plusieurs personnes, y compris les responsables de l´armée royale

laotienne. Il n´écouta aucun conseil : il répondait simplement qu´il

connaissait ceux de la guérilla, et qu´il n´y avait pas lieu d´en avoir peur.

Le dernier voyage

En avril 1961, Noël

Tenaud part avec son fidèle catéchiste Outhay et un tout jeune chrétien de

Pongkiou, sourd-muet, pour une tournée des villages de catéchumènes qui lui

étaient confiés. En même temps, la guérilla entamait une avance-éclair, au cours

de laquelle elle allait s´emparer de tout ce secteur.

Il s´arrête au passage au

camp de Seno (Xenô) ; les militaires français l´avertissent qu´une attaque

nord-vietnamienne se prépare sur la zone où il devait se rendre et lui

déconseillent formellement de poursuivre. Plus loin sur la route, un pasteur

protestant qui rentrait de Xepone lui confirme la mauvaise nouvelle. Le Père

Tenaud poursuit malgré tout son périple, et arrive dans le secteur de

l´offensive ; finalement il rebrousse chemin. Mais la route du retour avait été

coupée au-delà de Phalane, à une cinquantaine de kilomètres de Savannakhet.

Les trois voyageurs se

réfugient alors dans un village en retrait de la route. Trahis par les

villageois, il sont arrêtés par les soldats nord-vietnamiens, qui leur

enjoignent de retourner à Phalane. Sur le chemin entre Muang Phine et Phalane,

ils tombent dans une embuscade : des Vietnamiens sont tués, le Père est blessé

au jarret, le catéchiste Outhay au cou. On les ramène à Phalane, où

l´administration provisoire vient d´être mise en place. Ils y sont soignés

durant huit jours et se remettent de leurs blessures. Le gamin sourd-muet est

relâché ; c´est lui qui rapportera la nouvelle des événements.

La semaine achevée, le

Père Tenaud demande à l´administration provisoire établie dans la zone «

libérée » de pouvoir rentrer à Savannakhet avec Outhay. Des témoins les voient

sortir du bureau de l´administration et se mettre en route à pied, accompagnés

d´un peloton de soldats. On ne les a jamais vus revenir à Phalane, et on ne les

a jamais vus arriver à Savannakhet. Des bruits alarmants circulèrent tout de

suite sur leur compte. La maison du Père Tenaud à Phalane fut pillée de fond en

comble et criblée de balles ; sa voiture fut retrouvée complètement détruite. Quelqu´un

déclarera avoir vu sa tombe.

En 1963 des témoignages

très divers permirent de conclure avec certitude que, ayant donné sa vie pour

la mission, Noël Tenaud était retourné vers le Père. Son décès a alors été

enregistré par la Société des Missions Étrangères à la date fictive du 15

décembre 1962. Cette date a toutefois été rectifiée par la suite : un avis

officiel de l´ambassade de France au Laos, daté du 19 avril 1967, la fixe

définitivement au 27 avril 1961.

Pourquoi cette mort

brutale ?

Pourquoi le P. Noël

Tenaud a-t-il été tué ? Certains parmi ses confrères pensent qu´il a été

condamné parce qu´il avait été compromis, et cela se savait très largement,

dans les affaires politiques et militaires. Toutefois, si l´on rapproche sa

mort de celle des trois Oblats tués dans la région de Xieng Khouang exactement

à la même période (18 et 20 avril et 11 mai 1961), la conclusion est différente

: il faut penser à un plan d´ensemble de la guérilla concernant les

missionnaires isolés dans les zones qu´elle contrôlait.

Par ailleurs, Mgr Bach

atteste qu´en 1961, le Père Noël Tenaud n´avait avec les Français que des

rapports de bon voisinage. Il en voit pour preuve que l´Ambassade de France au

Laos ne s´est jamais occupée de rien à la mort de Tenaud et de ses confrères,

alors qu´elle suivait de près ce qui pouvait arriver à d´autres Français.

L´indépendance des missionnaires par rapport à leur pays d´origine a été

reconnue en 1975 par le nouveau régime lui-même, malgré une certaine confusion

dans l´esprit des dirigeants : la présence des missionnaires a été tolérée dans

le pays six mois environ après que tous les autres Français aient été expulsés.

En somme, ceux qui ont

tué le Père Tenaud n´ont peut-être pas agi directement en haine de la foi ;

mais ils ont certainement agi en haine de la présence de l´Église catholique au

Laos. Les dirigeants de la guérilla, formés au Viêt-nam, étaient motivés pour

arrêter coûte que coûte la progression du christianisme dans le peuple laotien.

Leur conviction était que, une fois les missionnaires « ennemis du peuple »

partis ou éliminés, il serait facile de détourner le peuple de la foi pour

l´attacher à la nouvelle idéologie.

De même, au témoignage

d´un catéchiste, les causes de la mort du Père Tenaud ne sont pas à chercher du

côté de ses options politiques ou de ses liens avec les militaires. Pour ceux

qui furent ses collaborateurs laotiens, le Père Tenaud est un vrai martyr : il

a certainement montré qu´il avait le courage de vivre sa foi jusqu´au bout.

Le sens profond de sa

mort

Pourquoi le Père Noël

Tenaud est-il allé au-devant de la mort ? Mgr Bach répond :

"Le Père Donjon,

m.e.p., son supérieur, lui avait recommandé de ne pas partir dans les zones

dangereuses. Mais pour lui le souci des catéchumènes laissés à eux-mêmes a été

plus fort. On peut certainement parler d´imprudence, mais tous les martyrs

n´ont-ils pas été de même de grands imprudents ? Le Christ, quand il est monté

à Jérusalem en dépit des menaces et malgré les recommandations de ses

disciples, n´a-t-il pas été lui-même un exemple d´imprudence ?"

En embrassant d´un même

regard les autres missionnaires m.e.p. morts de mort violente au Laos dans les

années 1960, le même témoin poursuit :

"Je suis certain que

les Pères Denis et Galan ont donné des signes qu´ils acceptaient la mort

librement, à cause de leur foi ; ils l´ont fait tout simplement. Je suis sûr

que le Père Tenaud l´a fait aussi à sa manière, même si cela a été un peu en

fanfaron. Tous, ils ont montré qu´ils avaient choisi de suivre le Christ, de

servir le peuple de Dieu, quoi qu´il arrive. Ils sont morts courageusement,

héroïquement, pour être fidèles à cette option fondamentale de leur vie."

"Je suis intimement

convaincu que les Pères Denis, Tenaud et Galan sont des martyrs, c´est-à-dire

des hommes, des prêtres et des missionnaires héroïques qui ont offert leur vie

courageusement pour leur foi, et qui ont vraiment suivi le Christ jusque dans

la mort. Je suis certain aussi que ceux qui les ont connus et ont entendu

parler d´eux partagent cette même conviction."

"Pour quelques-uns

toutefois, la conviction est peut-être un peu moins forte à propos du Père

Tenaud. Il faut dire que les réserves à son sujet n´existent pas chez le peuple

chrétien, les prêtres et les religieuses laotiens, mais plutôt chez quelques

confrères français."

"Quant aux

non-chrétiens du Laos, je pense que le souvenir de la présence des

missionnaires, et de la mort violente de certains, s´est estompé et que l´on ne

fait plus guère mention d´eux."

"La réputation de

martyrs des Pères Denis, Tenaud et Galan a commencé dès le moment de leur mort

et ne s´est jamais démentie. Elle est revenue fortement sur le devant de la

scène - avec d´autres - en 1989, au moment de la béatification des martyrs de

Songkhon (Thaïlande), qui étaient des chrétiens laotiens."

"Il m´arrive souvent

de m´inspirer de l´exemple de ces « martyrs » du Laos : le Père Tenaud pour son

courage, et les autres, en toute simplicité, pour toute leur vie. [...] Je suis

convaincu que leur exemple inspire le courage d´autres chrétiens."

"Comme je l´ai dit,

il m´arrive de demander l´intercession auprès de Dieu de nos « martyrs » du

Laos, de façon collective, sans privilégier tel ou tel. De même, je peux aussi

attester qu´un peu partout au Laos on fait mention d´eux après chaque

messe."

Le témoignage de Mgr

Urkia est concordant :

"Je considère sans

hésiter le Père Tenaud comme un martyr. Pour moi, le Père Tenaud a choisi de

suivre cet exemple du Christ jusqu´au bout, quoi qu´il arrive."

SOURCE : http://oblatfrance.com/index.php?id_page=261

Brève présentation des 17

martyrs du Laos

10/06/2015

Le 10 novembre 1994, dans

le cadre de la préparation du Jubilé de l’an 2000, le pape Jean-Paul II

publie Tertio Millennio Adveniente, lettre apostolique par laquelle il

appelle à préserver la mémoire des martyrs du XXe siècle. Les évêques du Laos

demandent alors aux Missions Étrangères de Paris (MEP) et aux Oblats de Marie

Immaculée (OMI) de les aider à rechercher les documents nécessaires.

Plus de vingt ans plus

tard, leur démarche a abouti. Ce 5 juin, le

pape a signé le décret que lui présentait le cardinal Angelo Amato,

préfet de la Congrégation pour les causes des saints. Le pape François a signé

la promulgation des décrets relatifs au martyre de 17 prêtres et laïcs tués au

Laos entre 1954 et 1970. Afin de mieux connaître ces martyrs, Églises

d’Asie publie les documents ci-dessous, rédigés dans le style

hagiographique propre à ce type de littérature.

Au printemps 1953, la guérilla occupe la province laotienne de Sam Neua ; les

missionnaires ont été évacués. Le jeune prêtre Joseph Thao Tiên, ordonné en

1949 a décidé pour sa part : « Je reste pour mon peuple. Je suis prêt à

donner ma vie pour mes frères laotiens. » Quand on l’emmène vers le camp

de Talang, les gens se mettent à genoux sur son passage en pleurant. Il dit

: « Ne soyez pas tristes. Je vais revenir. Je m’en vais étudier...

Continuez à faire progresser votre village… » Un an plus tard, le 2 juin

1954, il est condamné à mort et fusillé : il avait refusé, une fois de plus,

d’abandonner son sacerdoce et de se marier.

Entre temps, à l’autre

bout du pays, le P. Jean-Baptiste Malo, ancien missionnaire en Chine, avait été

arrêté avec quatre compagnons. Il mourra bientôt d’épuisement et de mauvais

traitements sur le chemin des camps, en 1954 dans une vallée perdue du

Viêtnam. En 1959, son confrère des Missions Étrangères René Dubroux, ancien

prisonnier de guerre en 1940, est trahi par un proche collaborateur et éliminé

par la guérilla, qui le balaie comme un obstacle dérisoire à leur volonté.

Cette année-là le Saint-Siège avait donné la consigne : « Le clergé, ainsi

que le personnel auxiliaire religieux (excepté naturellement les vieillards et

malades) doit rester à son poste de responsabilité, à moins qu’il ne vienne à

être expulsé. »

Les missionnaires

adoptent avec joie cette consigne, qui signe l’arrêt de mort pour plusieurs

d’entre eux. En 1960, le jeune catéchiste hmong Thoj Xyooj et le P. Mario

Borzaga ne rentrent pas d’une tournée apostolique. En avril-mai 1961, dans la

province de Xieng Khouang, les PP. Louis Leroy, Michel Coquelet et Vincent L’Hénoret

sont cueillis à leur poste et abattus sans procès. De même dans le sud du pays,

le P. Noël Tenaud et son fidèle catéchiste Outhay sont pris et exécutés ; le P.

Marcel Denis sera retenu prisonnier quelque temps mais partagera le même sort.

Un de leur confrères écrit : « Ils ont été, tous, d’admirables

missionnaires, prêts à tous les sacrifices, vivant très pauvrement, avec un

dévouement sans limite. En cette période troublée, nous avions tous, chacun

plus ou moins, le désir du martyre, de donner toute notre vie pour le Christ.

Nous n’avions pas peur d’exposer nos vies ; nous avions tous le souci d’aller

vers les plus pauvres, de visiter les villages, de soigner les malades, et

surtout d’annoncer l’Évangile… »

En 1967, Jean Wauthier,

infatigable apôtre des réfugiés, épris de justice, champion des droits des

pauvres, est éliminé par une autre faction ; il laisse une population éperdue

de douleur : « Nous avons perdu un père ! » Jean avait regardé plus

d’une fois la mort en face. Il était prêt ; il a donné sa vie par amour pour

les siens.

En 1968, Lucien Galan,

lui aussi ancien missionnaire de Chine, visite les catéchumènes isolés du

plateau des Boloven. Son jeune élève Khampheuane, 16 ans, a tenu à

l’accompagner en raison du danger. Au retour de leur mission, on leur a tendu

un guet-apens ; tous deux meurent sous les balles ; leur sang se mêle pour

féconder la terre du Laos. L’année suivante c’est le tour du P. Joseph Boissel,

le doyen des martyrs du Laos (60 ans), d’être pris en embuscade en route vers

une petite communauté chrétienne, et exécuté comme eux.

Début 1970, le jeune

catéchiste Luc Sy est envoyé en mission par son évêque dans la région de Vang

Vieng. Avec un compagnon, Maisam Pho Inpèng, ils sont en tournée dans un

village où plusieurs familles sont devenues catéchumènes. Ils catéchisent et

soignent les malades, s’attardent… On les attendait à la sortie du village. Eux

aussi meurent, en plein élan missionnaire, pour le Christ et pour le peuple de

Dieu. Tous deux étaient chefs de famille.

Laotiens et étrangers, laïcs ou prêtres, ces dix-sept hommes ont donné pour l’Évangile le témoignage suprême. La jeune Église du Laos reconnaît en eux leurs Pères fondateurs. « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. »

Profil biographique des 17 martyrs du Laos

Joseph Thao Tiên,

protomartyr (1918-1954)

Joseph Thao Tiến est né

le 5 décembre 1918 dans la province des Houa Phanh au Laos. Son grand-père et

son père avaient déjà été des chrétiens remarquables. À onze ans, il entre à

l’école des catéchistes montagnards à Hữu Lễ, dans la province de Thanh Hóa au

Vietnam ; à cette époque, sa province d’origine appartenait en effet au

vicariat apostolique de Phát Diệm, et à partir de 1932 à celui de Thanh Hóa.

Bon élève, il est admis en 1937 à la section petit séminaire, où il étudie le

latin et le français. Il sera le seul des jeunes montagnards à passer avec

succès au grand séminaire. Vacances et stages confirment sa vocation : très

proche des gens les plus simples, catéchiste zélé et régulier, doué de ses

mains, il est apprécié des missionnaires et aimé de tous.

De 1942 à 1946 il est

élève des Pères sulpiciens au Grand Séminaire de Hanoi. Assidu à la prière et

aux études, il se tient à l’écart de l’agitation politique. À Noël 1946, c’est

la fermeture du séminaire et la dispersion. Il rentre au Laos à pied, mais la

guerre arrive là aussi. C’est à Saigon qu’il achèvera ses études. De nombreux

condisciples se souviennent avec émotion de lui, et témoignent de son

attachement indéfectible à la mission dans son pays, le Laos.

Le 6 juin 1949 il est

ordonné prêtre à la cathédrale de Hanoi. Le 1er octobre 1949, il peut

enfin rejoindre sa chère mission, à Sam Neua au Laos. Mais dès novembre, il se

retrouve au-delà de la ligne de front, en zone de guérilla. Avec l’accord avec

ses supérieurs, il y restera. La paix revenue provisoirement, il réorganise et

dirige les écoles du Muang Sôi. Mais au fond de son cœur il est pasteur. Les

gens venaient en masse pour l’écouter. Vivant la pauvreté et la précarité,

homme de vision et d’espérance, il est l’ami des pauvres et aimé de tous.

A Noël 1952, la guérilla

communiste reprend. Tout le personnel de la mission est évacué, mais Thạo Tiến

reste à son poste, « prêt à donner ma vie pour mes frères laotiens ».

Après Pâques, c’est l’arrestation, le jugement populaire, la prison et le camp

de rééducation. Isolé, résistant aux manœuvres destinées à le faire apostasier

ou abandonner sa promesse de célibat sacerdotal, seul avec le Christ souffrant

et glorieux, il est un signe d’espérance pour tous. Le 2 juin 1954, il quitte

le camp de Ban Ta Lang, escorté de quatre gardiens. Il est ligoté et abattu de

cinq balles.

Aujourd’hui, chez tous

les chrétiens laotiens, tant au pays que dans la diaspora, le nom du P. Tiến

est prononcé avec respect et invoqué avec confiance : il est le premier fruit

de leur jeune Église, les prémices qu’elle a offert à Dieu.

Le P. Jean-Baptiste Malo,

MEP (1899-1954)

Jean-Baptiste Malo est né

le 2 juin 1899 à La Grigonnais, dans le diocèse de Nantes en France. Il grandit

à Vay (44), dans une famille de petits paysans. Vocation tardive, il entre au

Séminaire des Missions Étrangères à 29 ans. Ordonné prêtre le 1er juillet 1934,

il est envoyé en mission à Lanlong (Anlong, Guizhou), en Chine.

Dans cette région

montagneuse aux confins des provinces de Guizhou, Guangxi et Yunnan, il règne

alors une grande insécurité. En dépit de grandes difficultés, toujours sur le

qui-vive, le P. Malo visite ses chrétientés, dont certaines n’ont pas vu de

prêtre depuis 20 ans ; il fonde quatre nouvelles écoles. Au printemps 1951

c’est l’arrivée des troupes communistes : il est arrêté, détenu puis, après un

jugement sommaire, expulsé de Chine affaibli et malade.

Le 27 novembre 1952, il

rejoint son nouveau champ d’apostolat : la mission de Thakhek, au Laos. A Noël

1953, les troupes vietminh progressent dans la région et l’armée française

contraint les missionnaires à s’évacuer vers Paksé, dans le sud du pays. Au

retour, le 15 février 1954, ils tombent dans une embuscade des Viêt Minh. Avec

son préfet apostolique, des confrères et une religieuse, le P. Malo fait face à

des interrogatoires.

Le groupe est emmené à

pied vers un camp de rééducation près de Vinh (Vietnam), à des centaines de

kilomètres. Le P. Malo n’arrivera pas au bout de cette marche forcée. Il est

malade et ne peut digérer le vieux riz qui sert d’unique nourriture quotidienne

aux prisonniers. Ses gardiens lui refusent tout repos et tout soin : il meurt

de faim et d’épuisement le 28 mars 1954 en offrant sa vie à Dieu. Il est mis en

terre la nuit suivante sur le bord du fleuve Ngàn Sau, dans la province de Hà

Tĩnh au Vietnam. Les chrétiens de cette région isolée, qui ont surpris

l’enterrement, ont pieusement gardé sa tombe et son souvenir jusqu’à

aujourd’hui.

Le P. Mario Borzaga, OMI (1932-1960)

Mario Borzaga est né à

Trente le 27 août 1932. A 11 ans, il entre au Petit Séminaire diocésain, puis

poursuit ses études au Grand Séminaire jusqu’à la 1e année de théologie. A 20

ans, il entre dans la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée.

Le 21 novembre 1953, il fait ses premiers vœux à Ripalimosani (Campobasso), et

reprend ses études de théologie au scolasticat oblat de San Giorgio Canavese

(Turin). Durant quatre ans il se prépare, dans l’étude et la prière, pour la

mission ad gentes, dont il rêve depuis longtemps. Le 21 novembre 1956, il fait

son oblation perpétuelle. Quelques semaines plus tard il écrit : « Je

m’approche de la prêtrise comme une mère qui attend de mettre au monde… Je veux

former en moi une foi et un amour profonds, solides comme le granit ; sans cela

je ne pourrais pas être martyr... »

Le 24 février 1957, Mario

est ordonné prêtre ; sa messe de prémices est célébrée le dimanche 28 avril à

la cathédrale de Trente, sa paroisse. Le 2 juillet, il reçoit son obédience

pour le Laos. Le 31 octobre, il s’embarque à Naples avec le premier groupe de

Missionnaires Oblats italiens destinés au Laos. A 25 ans, il est le plus jeune

de l’expédition.

Après un mois de voyage,

le voici à Paksane, où il débute son année d’apprentissage : étude de la

langue, des coutumes laotiennes, etc. En stage à Keng Sadok, il s’efforce

d’entrer le plus vite possible en contact avec des personnes à qui il peut

annoncer la Bonne Nouvelle. Son Journal d’un homme heureux (publié en

1985-86 puis en 2005) et son abondante correspondance décrivent le voyage

intérieur à la découverte d’une mission difficile, rendue encore plus ardue à

cause de la guérilla.

En décembre 1958 le P.

Mario Borzaga est envoyé dans le village de Kiucatiam (Louang Pra-bang). Au

service de la communauté chrétienne hmong, il s’efforce de former des

catéchistes, de visiter les familles, et de soigner les malades qui affluent

chaque jour à sa porte. Le dimanche 24 avril 1960 après la messe, des Hmong de

Pha Xoua viennent à lui. Ils renouvellent la demande de visiter leur village,

qui est à trois jours de marche par-delà la forêt et les pentes escarpées de la

montagne.

Mario se prépare alors en

hâte pour une tournée missionnaire de quinze jours, avant le début de la saison

des pluies. Le 25 avril il se met en marche, accompagné de son jeune catéchiste

Paul Thoj Xyooj. Ce sera un voyage sans retour. Les recherches entreprises

après la disparition des deux voyageurs ne donneront aucun résultat.

Les témoignages

recueillis depuis le début, mais surtout au cours des dernières années,

confirment toutefois ce qui était depuis le début la certitude des Hmong : les

deux apôtres ont été pris et éliminés par des éléments de la guérilla. À 27

ans, le P. Mario Borzaga avait rendez-vous avec son Créateur. N’avait-il pas

écrit dans son journal : « Moi aussi, j’ai été choisi pour le martyre » ?

Le catéchiste Paul Thoj

Xyooj (1941-1960)

Paul Thoj Xyooj est un

jeune catéchiste laotien d’ethnie hmong. Né en 1941 à Kiukatiam (Louang

Prabang), il sera baptisé à 16 ans, le 8 décembre 1957, par le P. Yves

Bertrais, OMI. A Noël 1957, il est à l’école des catéchistes au Séminaire de

Paksane, où il reçoit le nom lao de Khamsè ; mais au bout d’un an, il est de

retour à Kiukatiam. En avril 1959, faute d’un catéchiste mieux formé, on

l’envoie à Na Vang (Louang Namtha) avec le P. Luigi Sion.

Les témoignages décrivent

Paul Xyooj comme un catéchiste zélé et utile. Son enseignement et son exemple

de vie chrétienne sont à l’origine de nombreuses conversions. En décembre 1959,

il est envoyé à la nouvelle école de catéchistes de Louang Prabang pour y

poursuivre sa formation ; mais il est en crise et retourne bientôt dans son

village natal. Les mois suivants, il est proche du P. Mario Borzaga, qui parle

souvent de lui dans son Journal.

Lundi 25 avril 1960, le

P. Mario Borzaga prend Paul Xyooj comme compagnon pour un voyage missionnaire ;

ils n’en reviendront jamais. En fait, Xyooj doit faire face au sacrifice de sa

vie en cherchant à sauver son missionnaire. Un témoin a rapporté ses dernières

paroles : « Je ne pars pas, je reste avec lui ; si vous le tuez, tuez-moi

aussi. Là où il sera mort, je serai mort, et là où il vivra, je vivrai. »

Les corps, jetés dans une

fosse commune dans la forêt, n’ont jamais été retrouvés ; mais les témoignages

permettent de situer la mort glorieuse de Paul Thoj Xyooj et du P. Mario

Borzaga dans la région de Muong Met, sur la piste de Muong Kassy.

Le P. René Dubroux, MEP (1914-1959)

René Dubroux est né le 28

novembre 1914 à Haroué, dans le diocèse de Nancy en France. Le 8 janvier 1939

il est ordonné prêtre pour le diocèse de Saint-Dié, et nommé vicaire à la

paroisse Saint-Pierre-Fourier de Chantraine. En 1940, lors de l’attaque

allemande, il est infirmier militaire au front et s’illustre par sa bravoure.

Le 30 octobre 1943, René

Dubroux est admis dans la Société des Missions Étrangères de Paris, et bientôt destiné

à la Mission de Thakhek au Laos. Il ne pourra rejoindre sa mission qu’après

deux années comme aumônier militaire en Indochine (1946-1948).

Au poste missionnaire de

Namdik (1948-1957), il développe la vie chrétienne de ses fidèles par ses

instructions et par la fréquentation assidue de l’eucharistie et de la

pénitence. Sur le plan matériel, il s’efforce d’améliorer leur sort et leur

apprend à exploiter la forêt et à exporter le bois. En 1957, il est chargé du

district de Nongkhène près de Paksé. C’est un endroit dangereux, au contact

immédiat avec la guérilla communiste naissante. Des menaces pèsent sur lui : la

rébellion veut montrer que le missionnaire n’est qu’un fétu sur leur chemin, un

obstacle dérisoire à leur volonté. Quant à lui, il a décidé de rester et de

poursuivre sa mission.

Tard dans la soirée du 19

décembre 1959, le P. Dubroux est en conversation avec ses catéchistes dans la

sacristie de la petite chapelle de Palay, qui lui sert de logement. Il est

abattu presque à bout portant par ses ennemis. Il avait une haute idée de ses

devoirs de pasteur ; il est mort par amour de ses fidèles, par fidélité à sa

mission. Son souvenir est resté très vivant chez tous ses anciens paroissiens.

Le P. Louis Leroy,

OMI (1923-1961)

Louis Leroy est né le 8

octobre 1923 à Ducey, dans le diocèse de Coutances en France. Orphelin de père,

il travaille une dizaine d’années dans la ferme familiale. A 22 ans, il

s’oriente vers la vie missionnaire chez les Missionnaires Oblats de Marie

Immaculée. Après un temps de rattrapage scolaire à Pontmain, il suit avec

courage les six années de philosophie et de théologie à Solignac. A l’un ou

l’autre de ses compagnons il confie son espoir de mourir martyr.

Ordonné prêtre le 4

juillet 1954, il est envoyé à la Mission du Laos. Affecté dans des postes de

montagne, il étudie patiemment les langues – lao, thaï-deng, kmhmu’ –, desservi

par une surdité précoce. Ses résultats médiocres sont compensés par son

infatigable dévouement au service des malades, par son amour des plus pauvres,

par sa patience envers les pécheurs. Inlassablement, il visite les villages qui

lui sont confiés, à des heures de marche autour de sa résidence de Ban Pha. A

ses correspondantes carmélites, il confie ses joies et ses peines ; il souffre

de la tiédeur et du manque de constance de certains chrétiens.

Devant l’arrivée des

troupes communistes, obéissant aux consignes de Rome et de son évêque, il

refuse avec opiniâtreté de quitter son poste. Le 18 avril 1961, un détachement

vient le chercher. Demandant d’enfiler sa soutane, de prendre sa croix et son

bréviaire, il suit les soldats. Dans la forêt voisine, il est sommairement

abattu. Son rêve de jeunesse, témoigner du Christ jusqu’au martyre, était

exaucé.

Le P. Michel Coquelet,

OMI (1931-1961)

Michel Coquelet est né le

18 août 1931 à Wignehies, dans l’archidiocèse de Cambrai en France. Il grandira

dans le diocèse d’Orléans, puis retourne dans son diocèse d’origine pour

achever ses études au Petit Séminaire de Solesmes. En 1948, il est admis au

noviciat des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée à La Brosse-Montceaux,

puis au scolasticat de Solignac. De son service militaire aux confins du

Sahara, il rapporte une véritable passion pour le soin des malades.

Ordonné prêtre le 19

février 1956, il est envoyé l’année suivante à la Mission du Laos. Ses quatre

années d’apostolat furent une dure épreuve : dans la montagne, il fut affecté à

des villages de néophytes dont la formation chrétienne laissait fort à désirer.

Le journal de la mission montre sa souffrance de missionnaire, mais aussi son

grand esprit de foi, teinté d’un humour qui était un des traits attachants de

son caractère. Il se fit tout à tous, avec le souci d’aller vers les plus

pauvres, de visiter les villages, de soigner les malades, et surtout d’annoncer

l’Évangile…

Le 20 avril 1961, il est

en tournée au service des malades. Les soldats de la rébellion lui tendent un

guet-apens à Ban Sop Xieng. Il est tué au bord de la route. Son corps sera jeté

dans le torrent, qui irrigue cette terre laotienne où il avait semé avec

patience et amour la Parole de Dieu. Ses Kmhmu’ ne l’ont jamais oublié.

Le P. Vincent L’Hénoret,

OMI (1921-1961)

Vincent L’Hénoret est né

le 12 mars 1921 à Pont l’Abbé, dans le diocèse de Quimper en Bretagne (France).

Il fait ses études secondaires, puis son noviciat, chez les Missionnaires

Oblats de Marie Immaculée à Pontmain. Pour les études de philosophie et de

théologie, il est à La Brosse-Montceaux, où il vit le drame du 24 juillet 1944

: l’exécution sommaire par les nazis de cinq Oblats. Ordonné prêtre le 7

juillet 1946, il se fait photographier devant le monument aux Oblats fusillés,

où est gravée dans la pierre la phrase de Jésus : « Il n’est pas de plus

grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Conformément à son

souhait, il est envoyé à la Mission oblate du Laos, ruinée par la guerre.

Dans le secteur de

Paksane, il est un pasteur attentif, qui sait se faire aimer de ses chrétiens

de troisième génération. En 1957, il est envoyé semer l’Évangile dans les

montagnes de Xieng Khouang. A Ban Ban, son apostolat est surtout auprès des

réfugiés thaï-deng, qui avaient fui la persécution des Houa Phanh – apostolat

ingrat, où il doit lutter contre le découragement. Le jour de l’Ascension au

petit matin, 11 mai 1961, il circule à bicyclette pour assurer l’Eucharistie.

Un poste de la guérilla communiste contrôle son laissez-passer, qui est en

règle, puis l’abat d’une rafale dans le dos. Dans leur idéologie, la présence

d’un missionnaire n’était pas tolérable.

Le P. Noël Tenaud,

MEP (1904-1961)

Noël Tenaud est né le 11

novembre 1904 à Rocheservière, dans le diocèse de Luçon en Vendée (France). De

1924 à 1928, il est au Grand Séminaire diocésain, puis rejoint celui des

Missions Etrangères de Paris. Ordonné prêtre le 29 juin 1931, il est envoyé à

la « Mission du Laos », dont la partie principale est alors au Siam. Ses années

comme curé à Kham Koem (Thaïlande) ont laissé un souvenir vivant.

La guerre franco-siamoise

(1939-1940) l’amène au Laos proprement dit. A partir de 1944, il est curé de

Pong Kiou (Khammouane) et rayonne dans toute la région. Son action, notamment

au cours de divers épisodes belliqueux contre la tyrannie japonaise et la

mainmise des troupes communistes, marque profondément les chrétientés de la

minorité Sô. Il accepte aussi, dans les situations difficiles, des

responsabilités de plus en plus lourdes dans l’organisation de la mission.

En 1959, le P. Tenaud

accepte de quitter sa belle région pour l’arrière-pays de Savannakhet, où le

travail de première évangélisation n’a pas encore commencé. Basé à Xépone, près

de la frontière du Vietnam, avec son fidèle catéchiste Joseph Outhay, il

prospecte les villages tout au long de la route qui monte de Savannakhet.

En avril 1961, les deux

apôtres partent en tournée apostolique. On les avertit qu’une attaque

nord-vietnamienne se prépare ; mais rien ne doit arrêter la Parole de Dieu. Le

chemin du retour est coupé : ils sont pris au piège, arrêtés, interrogés et

exécutés le 27 avril 1961 pour leur action missionnaire. Chez tous ceux qui l’ont

connu, le souvenir du P. Noël Tenaud, de son œuvre missionnaire et du don

suprême de sa vie, est resté très vivant.

Le catéchiste Joseph

Outhay (1933-1961)

Joseph Outhay naquit vers

Noël 1933, dixième enfant d’une famille catholique très pieuse de Kham Koem,

dans le Lao Issan, aujourd’hui diocèse de Tharè-Nonseng en Thaïlande.

Lorsqu’éclate au Siam la persécution de 1940, le jeune Outhay a sept ans. Sa

paroisse puis l’ensemble de la province restent sans prêtre résident ; son père

est catéchiste et prend le relais. À douze ans, la persécution finie, Outhay

est envoyé pour 6 ans au petit séminaire de Ratchaburi. Il revient alors au

village : sa mère et ses frères aînés sont tous morts ; il doit s’occuper de

son père et de ses deux sœurs encore petites… Il se marie donc – il a 19 ans –,

mais un an plus tard son épouse meurt en couches, suivie peu après de leur

enfant.

Outhay vit là un signe :

il partit pour Tharè, se mettant à la disposition de son évêque comme

catéchiste diocésain. À l’invitation de son ancien curé, le P. Noël Tenaud,

MEP, il suivra bientôt ce dernier vers la Mission de Thakhek au Laos. Homme

expérimenté, mûri précocement par la vie, il fut à Pongkiu un catéchiste

apprécié de tous, chargé de la formation de jeunes catéchistes débutants. Homme

de confiance du P. Tenaud, il le suivra en 1960 vers les régions de la

province de Savannakhet à défricher pour l’Évangile. Il partagera aussi son

destin final, rendant comme lui l’ultime témoignage de foi le 27 avril 1961. De

son vivant, Outhay était déjà considéré comme un catéchiste héroïque. Après sa

mort, sa renommée n’a fait que monter, jusqu’à aujourd’hui. Son exemple est une

inspiration pour tous.

Le P. Marcel Denis,

MEP (1919-1962)

Marcel Denis est né le 7

août 1919 à Alençon, la ville de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, dans le

diocèse de Séez en France. Il fréquente d’abord le petit et le grand séminaire

de son diocèse ; en 1942, il est admis aux Missions Étrangères de Paris.

Ordonné prêtre le 22 avril 1945, il part en 1946 pour la Mission du Laos.

Chargé d’abord des

chrétientés de Dong Makba et alentours, dans la plaine, il y travaille avec

difficulté à l’éducation des villageois. À partir de 1954, il est envoyé vers

les zones intérieures du Khammouane. Il s’établit à Maha Prom et s’entoure de

collaborateurs de valeur. Il met sa science, son cœur et sa foi, dans la

patience et la persévérance, au service de la promotion humaine et spirituelle

du peuple auquel il est envoyé. Peu à peu, il se tourne vers les villages de la

montagne, qui ignorent tout de l’Évangile, et consacre beaucoup de temps et

d’amour aux lépreux. Pèlerin infatigable, il parcourt une vaste région et ouvre

le dialogue avec les populations rencontrées. Çà et là la bonne graine germe,

ouvrant de grands espoirs de conversions.

En avril 1961, la

guérilla communiste occupe en quelques semaines tout le territoire qui lui est

dévolu. Il se dépense sans compter pour mettre collaborateurs et enfants à

l’abri, mais décide de rester au milieu d’eux. Il est arrêté et emmené en

détention vers un lointain village à la frontière du Vietnam. Au bout de trois

mois, le 31 juillet 1961, il est emmené dans la forêt et exécuté. Sa mémoire

est vénérée et son exemple continue d’inspirer de nombreux chrétiens laotiens.

Le P. Jean Wauthier, OMI (1926-1967)

Né le 22 mars 1926 à

Fourmies, dans l’archidiocèse de Cambrai en France, Jean Wauthier grandit

durant la Seconde Guerre mondiale comme réfugié dans le diocèse d’Agen. Il y

est élève au Petit Séminaire de Bon-Encontre, et son souvenir y reste très vivant.

En 1944, il rejoint à travers un pays en désordre le noviciat des Missionnaires

Oblats de Marie Immaculée à Pontmain. Au scolasticat de Solignac, alors en

construction, les travaux manuels les plus pénibles ne le rebutent pas. Homme

au physique robuste et au caractère trempé, il fait son service militaire en

Afrique du Nord comme élève-officier parachutiste : un missionnaire bien

préparé ! Ordonné prêtre le 17 février 1952, il rejoint en octobre la mission

du Laos.

Jean Wauthier est mis

sans tarder au service de la mission chez les plus pauvres, les Kmhmu’. Durant

les années de guerre et de guérilla, il accompagne les gens de ses villages à

travers leurs déplacements à la recherche d’un havre de paix. Pionnier

lui-même, il se met à leur service à travers ses connaissances médicales,

techniques, linguistiques et catéchétiques.

En 1961, il est sauvé in

extremis en face d’un peloton d’exécution. Par prudence, ses supérieurs le

rappellent comme éducateur au petit séminaire de Paksane, tâche dont il

s’acquitte avec compétence et dévouement ; mais il n’aspire qu’à retrouver ses

réfugiés dans la montagne, parmi lesquels la misère s’est installée : récoltes

incertaines, attaques, mines le long des pistes, pénurie de médicaments, abus

de toute sorte. C’est chose faite en octobre 1964.

Outre le soin des

néophytes et des catéchumènes et le défrichage missionnaire, le P. Wauthier se

consacre à répartir équitablement l’aide humanitaire. C’est là que se noue le

drame, car même dans la pire misère il y a encore exploitants et exploités : il

défend les pauvres Kmhmu’, sans pour autant les favoriser car il sait se mettre

au service de tous. Il est désormais conscient que sa vie est menacée. Le 16

décembre 1967 dans la nuit, sous le couvert d’une attaque simulée de la guérilla,

il est exécuté de trois coups de feu en pleine poitrine. Le lendemain, un des

catéchistes écrit à ses parents : « Le P. Jean est mort parce qu’il nous

aimait et n’a pas voulu nous abandonner. » Son amour des pauvres continue

de rayonner au Laos.

Le P. Lucien Galan, MEP (1921-1968)

Lucien Galan est né le 9

décembre 1921 à Golinhac, dans le diocèse de Rodez en France. Il entre d’abord

au Grand Séminaire de Rodez, mais est admis en 1946 aux Missions Étrangères de

Paris. Ordonné prêtre le 29 juin 1948, il part en décembre pour la Mission de

Xichang, au Sichuan (Chine).

Fin mars 1950, la région

est « libérée » par les communistes. En novembre, au retour d’une tournée chez

ses chrétiens, il est appréhendé et emprisonné, puis mis en résidence

surveillée sous un régime de terreur. Il est finalement expulsé de Chine,

arrivant à Hong Kong au terme d’un long périple en janvier 1952.

Après quelques semaines

de repos, il est réaffecté à la Mission de Paksé au Laos. Vers 1953-1954, il

prend contact avec les populations « kha », les minorités montagnardes

méprisées du plateau des Bolovens. En 1956, il s’installe au milieu d’eux dans

une petite maison-chapelle, d’où il rayonne sur les villages. Il les visite

malgré la présence d’éléments rebelles qui se cachent dans ces montagnes. Il a

soin aussi des Chinois de Paksé.

En février 1960, il prend

la relève du Serviteur de Dieu René Dubroux, assassiné, dans la zone limitrophe

entre forces laotiennes rivales. L’insécurité ne permet de visiter que très

rarement les villages les plus lointains. Le 11 mai 1968, il part en

remplacement d’un confrère pour Nong Mot et de Nong I-Ou, qui sont entrés en

catéchuménat, avec deux jeunes élèves catéchistes. Il y assure la catéchèse et

la messe. Dimanche 12, il reprend la route pour une célébration au Km-15 de

Paksé. Mais l’ennemi a dressé une embuscade : la voiture est prise sous le feu

d’armes lourdes. Le jeune Khampheuane est tué sur le coup, son ami blessé. Le

P. Galan est achevé au poignard. Il meurt, victime de son devoir et de sa charité.

Le souvenir de son esprit de service et d’abnégation reste très vivant jusqu’à

aujourd’hui.

L’élève catéchiste Thomas

Khampheuane Inthirath (1952-1968)

Thomas Khampheuane

Inthirath est né en mai 1952 dans le village de Nong Sim (ethnie lavên) sur le

plateau des Boloven, vicariat apostolique de Paksé. Son père avait succédé au

grand-père maternel comme catéchiste du village, et avait connu la prison pour

ce motif. Khampheuane était le fils chéri, longuement désiré et attendu ; mais

cela n’a pas gâté sa nature pacifique et généreuse. Il était serviable et d’une

grande simplicité. C’était aussi un cœur pur, et certains ont vu là un signe de

sa vocation à la sainteté, au martyre.

A quinze ans, il est

choisi par le P. Lucien Galan pour entrer à l’école des catéchistes à Paksong,

qui assurait aux élèves une bonne formation générale, doctrinale et liturgique.

Thomas était fier de ce choix. Le 11 mai 1968, le P. Galan passe là, en route

pour les villages catéchumènes les plus lointains. Deux élèves, Khampheuane et

son ami Khamdi, se portent volontaires pour l’accompagner. Ils étaient très

conscients du danger, mais Khampheuane avait la volonté de servir l’Église. Au

retour, la voiture fut prise en embuscade : il mourut à côté du P. Galan.

Malgré la détresse de la famille, le papa confia à un missionnaire être fier

que son fils ait accepté de donner sa vie pour sa foi. Sur le plateau, Thomas

n’est pas oublié.

Le P. Joseph Boissel, OMI (1909-1969)

Joseph Boissel naît le 20

décembre 1909 dans une famille de petits fermiers bretons, au Loroux dans

l’archidiocèse de Rennes (France). C’était un solide paysan, dur à la besogne.

À 14 ans, orphelin de père, il entre au juniorat des Oblats de Marie Immaculée

à Jersey, et poursuit avec eux sa vocation missionnaire. Ordonné prêtre le 4

juillet 1937, il reçoit l’année suivante sa feuille de route pour la jeune

Mission du Laos.

Le P. Boissel appartient

à la génération des pionniers oblats de cette mission, qui ont connu toutes les

secousses des guerres successives. Il débute auprès des Hmong de la province de

Xieng Khouang où l’évangélisation n’avait pas encore commencé. En mars 1945, il

est prisonnier des Japonais à Vinh au Vietnam. Au retour, il retrouve la

mission entièrement ruinée et se remet courageusement à l’œuvre, malgré une

santé désormais ébranlée par les privations. En 1949 il est à Paksane dans la

vallée du Mékong : il aide à construire et à gérer le petit séminaire,

n’hésitant pas à cultiver lui-même la rizière. En 1952, il obtient de repartir

dans les montagnes de Xieng Khouang. Il y poursuit l’évangélisation des Thaï

Dam de Ban Na et entreprend celle des Khmhmu’ des villages environnants.

En novembre 1957, il est

de retour pour de bon dans le district missionnaire de Paksane, curé de Nong

Veng puis de Lak Si. Mais il aura de plus en plus la charge des villages des

réfugiés, qui ont fui la guerre et le communisme de Xieng Khouang. Dans ces

années-là, prendre la route est toujours risqué ; à partir de mars 1969, la

pression de la guérilla s’accentue.

Le samedi 5 juillet 1969,

le P. Boissel s’en va assurer le service à Hat I-Êt, à une vingtaine de

kilomètres de Paksane, en compagnie de deux jeunes Oblates Missionnaires de

Marie Immaculée qui l’aident pour les visites, les soins aux malades et la

catéchèse. A la sortie d’un virage, le Viêt Minh le guette : deux rafales de

mitrailleuse, le ‘gêneur’ est tué net, et les Oblates grièvement blessées.

Cette mort sur la brèche, en pleine mission apostolique, a fortement

impressionné tout le peuple de Dieu. Son souvenir y reste très vivant.

Le catéchiste Luc

Sy (1938-1970)

Luc Sy est né en 1938 à

Ban Pa Hôk, un village de la minorité kmhmu’ à quatre heures de marche dans la

montagne au sud de Xieng Khouang au Laos. Le village fut baptisé le 28 octobre

1951 ; Sy reçut les noms de Luc et Marie. Elève timide mais franc et

travailleur, il étudie de 1953 à 1957 à l’école des catéchistes, au Petit

Séminaire de Paksane. En 1958, il est réclamé pour les écoles de l’État, mais

continue à travailler en étroite collaboration avec le P. Jean Wauthier, qui

sut lui faire partager son esprit apostolique.

En 1961, Luc Sy est

enrôlé dans l’armée, où il sera caporal. Dans une vie d’errance à travers un

pays en désordre, il reste bon chrétien. En 1967, blessé, il est démobilisé. Il

est accueilli comme catéchiste à Nong Sim dans la Mission de Paksé. Il se marie

avec une jeune veuve catholique, qui avait deux enfants ; le couple mettra au

monde une fille. Mais la mort de Jean Wauthier réveilla chez Luc Sy le désir de

servir les Kmhmu’, déplacés par la guerre, humiliés et brimés. En avril 1969,

il rejoint le Centre pastoral de Hong Kha à Vientiane, où l’on formait les

catéchistes kmhmu’ pour assurer le service pastoral et social, là où les

prêtres n’avaient plus accès. Élève doué, mûri par la vie, assidu à la prière,

ouvert aux plus délaissés, Luc Sy fut prêt dès Noël 1969 pour un envoi en

mission. Il devint associé de l’Institut séculier Voluntas Dei.

Le 26 janvier 1970, il

est envoyé par l’évêque en mission dans la région de Vang Vieng, vaste secteur

peuplé de villages de réfugiés. En peu de temps, il y accomplit un travail

remarquable, tant pour le développement que pour la catéchèse. Le 4 mars,

rejoint par Louis-Marie Ling, diacre Voluntas Dei et futur évêque, il

fait la retraite mensuelle. Ils partent le lendemain avec un compagnon à Dène

Dine, pour une tournée auprès des catéchumènes. Le matin du 7 mars 1970, veille

du dimanche Lætare, les trois apôtres, dénoncés, sont pris dans une

embuscade ; seul Louis-Marie a la vie sauve. Dès le début, il y eut autour de

Luc Sy une réelle aura de sainteté et de martyre : il fut et reste un exemple

vivant pour les autres catéchistes. Les chrétiens kmhmu’ vénèrent sa mémoire.

Le responsable laïc Pho

Inpèng (1934-1970)

Maisam, appelé plus tard

‘Pho Inpèng’ du nom de son fils selon la coutume, est né en 1934 dans la

Province des Houa Phanh. Avec de nombreux autres Kmhmu’ de sa province, il est

touché vers 1959 par la prédication de l’Évangile. Enrôlé dans l’Armée royale

lors de l’attaque des troupes communistes en octobre 1960, il sera capitaine.

Mais c’est un homme de paix. Dès que possible il quitte l’armée et se marie.

Avec son épouse, il se réfugie à Houey Phong dans la région de Vang Vieng ;

c’est là que le couple sera baptisé. Homme instruit, respecté et influent, il est

bientôt choisi comme responsable laïc de la petite chrétienté, faite surtout de

catéchumènes. En l’absence du missionnaire et du catéchiste, il dirige la

prière et instruit les enfants.

Lors de la journée de retraite de Louis-Marie Ling et Luc Sy, le 4 mars 1970, Pho Inpèng est là pour les servir. Quand il apprend que les deux jeunes gens doivent se rendre dans un milieu hostile, pour visiter les catéchumènes et soigner les malades, il s’offre pour les accompagner et fait équipe avec eux. Au retour, c’est l’embuscade fatale. La balle qu’il reçoit en plein front était destinée à Louis-Marie Ling ; elle met fin à la brève carrière héroïque de ce chrétien laïc exemplaire.

Liste des 17 témoins de l’Église du Laos

1. Joseph Thao Tiên, né

le 5.12.1918 à Muang Sôi (Houa Phanh, Laos), prêtre diocésain taï-deng du

vicariat de Thanh Hóa (Vietnam), mort le 2.6.1954 à Ban Talang (Houa Phanh),

vicariat de Vientiane.

2. Jean-Baptiste Malo, MEP, né le 2.6.1899 à La Grigonnais (44), missionnaire

en Chine puis au Laos, mort le 28.3.1954 à Yên Hội (Hà Tĩnh), diocèse de Vinh

(Vietnam).

3. René Dubroux, MEP, né le 28.11.1914 à Haroué (54), prêtre diocésain de

Saint-Dié puis missionnaire au Laos ; mort le 19.12.1959 à Palay, vicariat de

Paksé.

4. Paul Thoj Xyooj, né en 1941 à Kiukatiam (Louang Prabang), catéchiste hmong,

mort le 1.5.1960 à Muang Kasy, vicariat de Louang Prabang.

5. Mario Borzaga, OMI, né le 27.8.1932 à Trente (Italie), mort le 1.5.1960 à

Muang Kasy, vicariat de Louang Prabang.

6. Louis Leroy, OMI, né le 8.10.1923 à Ducey (50), mort le 18.4.1961 à Ban Pha

(Xieng Khouang), vicariat de Vientiane.

7. Michel Coquelet, OMI, né le 18.8.1931 à Wignehies (59) et éduqué à Puiseaux

(45), mort le 20.4.1961 à Sop Xieng (Xieng Khouang), vicariat de Vientiane.

8. Joseph Outhay Phongphoumi, catéchiste veuf, né en 1933 à Khamkoem, diocèse

de Tha-rè-Nongsèng (Thaïlande), mort le 27.4.1961 à Phalane, vicariat de

Savannakhet.

9. Noël Tenaud, MEP, né le 11.11.1904 à Rocheservière (85), missionnaire en

Thaïlande puis au Laos, mort le 27.4.1961 à Phalane, vicariat de Savannakhet.

10. Vincent L’Hénoret, OMI, né le 12.3.1921 à Pont l’Abbé (29), mort le

11.5.1961 à Ban Ban / Muang Kham (Xieng Khouang), vicariat de Vientiane.

11. Marcel Denis, MEP, né le 7.8.1919 à Alençon (60), mort le 31.7.1961 à Kham

Hè (Khammouane), vicariat de Savannakhet.

12. Jean Wauthier, OMI, né le 22.3.1926 à Fourmies (59), mort le 16.12.1967 à

Ban Na (Xieng Khouang), vicariat de Vientiane.

13. Thomas Khampheuane Inthirath, né en mai 1952 à Nong Sim (Champassak), élève

caté-chiste lavên, mort le 12.5.1968 à Paksong (Champassak), vicariat de Paksé.

14. Lucien Galan, MEP, né le 9.12.1921 à Golinhac (12), missionnaire en Chine

puis au Laos, mort le 12.5.1968 à Paksong (Champassak), vicariat de Paksé.

15. Joseph Boissel, OMI, né le 20.12.1909 au Loroux (35), mort le 5.7.1969 à

Hat I-Et (Bo-likhamsay), vicariat de Vientiane.

16. Luc Sy, catéchiste kmhmu’ père de famille, né en 1938 à Ban Pa Hôk (Xieng

Khouang), mort le 7.3.1970 à Dène Din (Province de Vientiane), vicariat de

Vientiane.

17. Maisam Pho Inpèng, laïc kmhmu’ père de famille, né vers 1934 près de Sam

Neua (Houaphan), mort le 7.3.1970 à Dène Din (Province de Vientiane), vicariat

de Vientiane.

Importance du témoignage des Martyrs du Laos pour l’Église et la société au

moment de leur mort

Dès avant sa mort, au

moment de son emprisonnement, le P. Joseph Thao Tiên est apparu comme un

véritable témoin de la foi chrétienne dans un milieu foncièrement hostile.

Cette réputation lumineuse a commencé dans sa province d’origine, les Houa

Phanh, et dans son propre groupe ethnique, les Thaï Deng ; mais après la

confirmation de sa mort en 1955, elle s’est répandue très vite dans l’ensemble

du pays et au Vietnam.

Le P. Tiên a servi de

modèle à tous ceux qui se trouvaient confrontés aux mêmes choix que lui. Grâce

à son exemple de fidélité héroïque au Christ et à sa propre vocation

sacerdotale, de nom-breux prêtres laotiens et étrangers, et d’innombrables

chrétiens laïcs, ont su à leur tour trouver le chemin de la constance intrépide

au milieu des épreuves les plus dures, y compris en face d’une mort imminente.

L’histoire de la Mission catholique au Laos ne connaît aucun missionnaire qui

ait reculé devant le danger ; en grande majorité, les chrétiens ont préféré

perdre toutes leurs possessions matérielles plutôt que de renoncer aux valeurs

de l’Évangile.

Un vieux catéchiste, Jean

Louk Khamsouk, qui avait été compagnon de Joseph Tiên dans l’évangélisation

puis en prison, donne le témoignage suivant : « Dans la pensée de

l’ensemble de la communauté chrétienne…, le P. Tiên est un saint et un héros…

On lui a promis de le libérer s’il acceptait de se marier et de devenir un

citoyen ordinaire. Mais lui a toujours refusé. Pour nous, c’est cela qui

compte, c’est là le signe de sa sainteté… »

Pour la communauté

chrétienne du Laos, et largement au-delà, le témoignage donné par les «

compagnons » du P. Joseph Tiên a eu la même valeur exemplaire. Certains des

Serviteurs de Dieu ont un rayonnement plus localisé, mais ils ont été d’emblée

reconnus comme un groupe unique de témoins de la foi, de la justice et de la

charité. Leur mort a été comme les mystères douloureux d’un chapelet que l’on

égrène dans la souffrance, au long de 16 années de vie ecclé-siale, mais sans

jamais perdre de vue les mystères de la Résurrection et de la Gloire. Toutes

les composantes de l’Eglise au Laos ont lu dans la vie et dans la mort de ces

prêtres et de ces laïcs la valeur incomparable de l’annonce de l’Evangile pour

le progrès humain et social des plus pauvres, et pour que le salut en Jésus

Christ puisse atteindre les personnes et leurs liens sociaux, jusqu’au plus

profond de leur être.

La prise de pouvoir sur l’ensemble du pays par la faction communiste en 1975, et son maintien jusqu’à ce jour, ont été incapables d’effacer cela, de gommer le témoignage incomparable de ces témoins du Christ.

Les martyrs du Laos : historique de la Cause

1994 : Jean-Paul II,

dans Tertio Millennio Adveniente, appelle à préserver la mémoire des

martyrs du XXe siècle. Les évêques du Laos demandent aux Missions

Etrangères de Paris (MEP) et aux Oblats de Marie Immaculée (OMI) de les aider à

rechercher les documents nécessaires.

2000, 7 mai : dans le cadre du Grand Jubilé, commémoration des « Témoins de la

foi au XXe siècle » ; ceux du Laos font partie de la longue liste.

2003, mai : les évêques du Laos approuvent une liste provisoire de 14 présumés

martyrs ; ils demandent à la Congrégation des Missionnaires OMI de les

représenter pour les démarches nécessaires en vue de la béatification.

2004, 26 juillet : le P. W. Steckling, supérieur général OMI, notifie à la

Conférence épiscopale Laos-Cambodge que les Oblats acceptent de représenter les

évêques pour cette cause. Le travail sera effectué par les Provinces de France

(pour quinze martyrs) et d’Italie (pour deux martyrs).

2004, 27 décembre : la Conférence épiscopale Laos-Cambodge nomme un postulateur

pour l’enquête diocésaine à coordonner en France.

2004-2008 : recherche de documents et de témoignages, d’abord en France, puis

au Laos en coopération étroite entre les évêques et la postulation.

2007, 2 juillet : Mgr Georges Soubrier, évêque de Nantes, accepte de diriger

l’enquête diocésaine pour le P. Joseph Thao Tiên et ses 14 compagnons.

2007, 6 septembre : la Congrégation pour les Causes des Saints accorde la

compétence à l’évêque de Nantes.

2008, 18 janvier : Le Saint-Siège accorde le nihil obstat à la

cause.

2008, 10 juin : Session publique d’ouverture de l’enquête diocésaine à Nantes.

2008, 7 juillet : Mgr G. Soubrier nomme la Commission historique.

2008, 29 juillet : la Congrégation pour les Causes des Saints accorde une

procédure simplifiée pour l’audition des témoins dans les vicariats du Laos

2009, 31 juillet : fin des travaux de la Commission historique de Nantes.

2009, 28 décembre : publication des actes de l’enquête diocésaine.

2010, janvier-février : à la demande du Promoteur de la Foi et du Postulateur,

supplément d’enquête pour répondre aux difficultés soulevées par la Commission

historique de Nantes.

2010, 27 février : session publique de clôture de l’enquête à Nantes ;

transfert des actes à Rome.

2010, 20 septembre : ouverture des sceaux.

2011, 20 octobre : décret de validité pour la cause du P. Joseph Thao Tiên et

ses compagnons.

2012, mars : nomination du Rapporteur, R. P. Zdzisław Kijas, o.f.m. conv.

2012, 13 octobre : la Congrégation pour les Causes des Saints notifie son

accord de principe pour que les causes du P. Joseph Thao Tiên (Nantes, 15

martyrs) et du P. Mario Borzaga (Trente, 2 martyrs) soient coordonnées, puis

étudiées conjointement.

2014, 21 février : le P. Thomas Klosterkamp, OMI, Postulateur général OMI, est

en charge de la cause.

2014, juillet : la Positio est imprimée et envoyée aux consulteurs

théologiens.

2014, 27 novembre : le Congresso des experts théologiens examine

la Positio. Un volume de 230 pages contenant leurs observations,

objections et questions est remis à la Postulation.

2015, 3 février : la Postulation remet ses réponses (124 pages) à la Congrégation

pour les Causes des Saints, pour envoi aux experts théologiens.

2015, 5 mai : le Congresso des cardinaux et évêques de la

Congrégation pour les Causes des Saints approuve définitivement la déclaration

de martyre de Mario Borzaga et Paul Thoj Xyooj. Le même jour, le pape François

signe le décret autorisant la publication de cette décision.

2015, 2 juin : le Congresso des cardinaux et évêques de la

Congrégation pour les Causes des Saints approuve définitivement la déclaration

de martyre de Joseph Thao Tiên et de ses 14 compagnons.

2015, 5 juin : signature par le pape François des décrets relatifs au P. Joseph

Thao Tiên et ses 14 compagnons.

(eda/ra)

Martyrs du Laos

1954-1970

Au printemps 1953 la guérilla occupe la province laotienne de

Sam Neua; les missionnaires ont été évacués. Le jeune prêtre Joseph Thao Tiên,

ordonné en 1949 a décidé pour sa part: «Je reste pour mon peuple. Je suis prêt

à donner ma vie pour mes frères laotiens. » Quand on I’emmène vers le camp de

Talang, les gens se mettent à genoux sur son passage en pleurant. Il dit: « Ne

soyez pas tristes. Je vais revenir. Je m’en vais étudier... Continuez à taire

progresser votre village... » Un an plus tard, le 2 juin 1954, il est condamné