Matthias Grünewald (1480–1528) / Nikolaus Hagenauer (1445–1538), Retable d'Issenheim, circa 1512-1516, huile sur bois, 269 x 307, Unterlinden Museum, Colmar.

N’allez pas croire que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Car je vous le dis en vérité, avant que ne passent le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur l’i ne passera de la Loi, que tout ne soit réalisé. Celui donc qui violera l’un de ces moindres préceptes, sera tenu pour moindre dans le Royaume des cieux ; au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le Royaume de cieux " (Mt 5, 17-19).

Aussi bien l’Église a-t-elle déclaré au Concile Vatican II : " Ce qui a été commis durant la passion ne peut être imputé ni indistinctement à tous les Juifs vivant alors, ni aux Juifsde notre temps. (...) Les Juifs ne doivent pas être présentés comme réprouvés par Dieu, ni maudits comme si cela découlait de la Sainte Écriture " (NA 4).

Nous devons regarder comme coupables de cette horrible faute, ceux qui continuent à retomber dans leurs péchés. Puisque ce sont nos crimes qui ont fait subir à Notre-SeigneurJésus-Christ le supplice de la croix, à coup sûr ceux qui se plongent dans les désordres et dans le mal " crucifient de nouveau dans leur cœur, autant qu’il est en eux, le Fils de Dieu par leurs péchés et le couvrent de confusion " (He 6, 6). Et il faut le reconnaître, notre crime à nous dans ce cas est plus grand que celui des Juifs. Car eux, au témoignagede l’apôtre, " s’ils avaient connu le Roi de gloire, ils ne l’auraient jamais crucifié " (1 Co 2, 8). Nous, au contraire, nous faisons profession de Le connaître. Et lorsque nous Le renions par nos actes, nous portons en quelque sorte sur Lui nos mains meurtrières (Catech. R. 1, 5, 11).

Et les démons, ce ne sont pas eux qui L’ont crucifié ; c’est toi qui avec eux L’as crucifié et Le crucifies encore, en te délectant dans les vices et les péchés (S. François d’Assise, admon. 5, 3).

En dehors de la Croix il n’y a pas d’autre échelle par où monter au ciel (Ste. Rose de Lima, vita).

Dieu [le Fils] n’a pas empêché la mort de séparer l’âme du corps, selon l’ordre nécessaire à la nature, mais il les a de nouveau réunis l’un à l’autre par la Résurrection, afin d’être lui-même dans sa personne le point de rencontre de la mort et de la vie en arrêtant en lui la décomposition de la nature produite par la mort et en devenant lui-même principe de réunion pour les parties séparées (S. Grégoire de Nysse, or. catech. 16 : PG 45, 52B).

Du fait qu’à la mort du Christ l’âme a été séparée de la chair, la personne unique ne s’est pas trouvée divisée en deux personnes ; car le corps et l’âme du Christ ont existé au même titre dès le début dans la personne du Verbe ; et dans la mort, quoique séparés l’un de l’autre, ils sont restés chacun avec la même et unique personne du Verbe (S. JeanDamascène, f. o. 3, 27 : PG 94, 1098A).

La

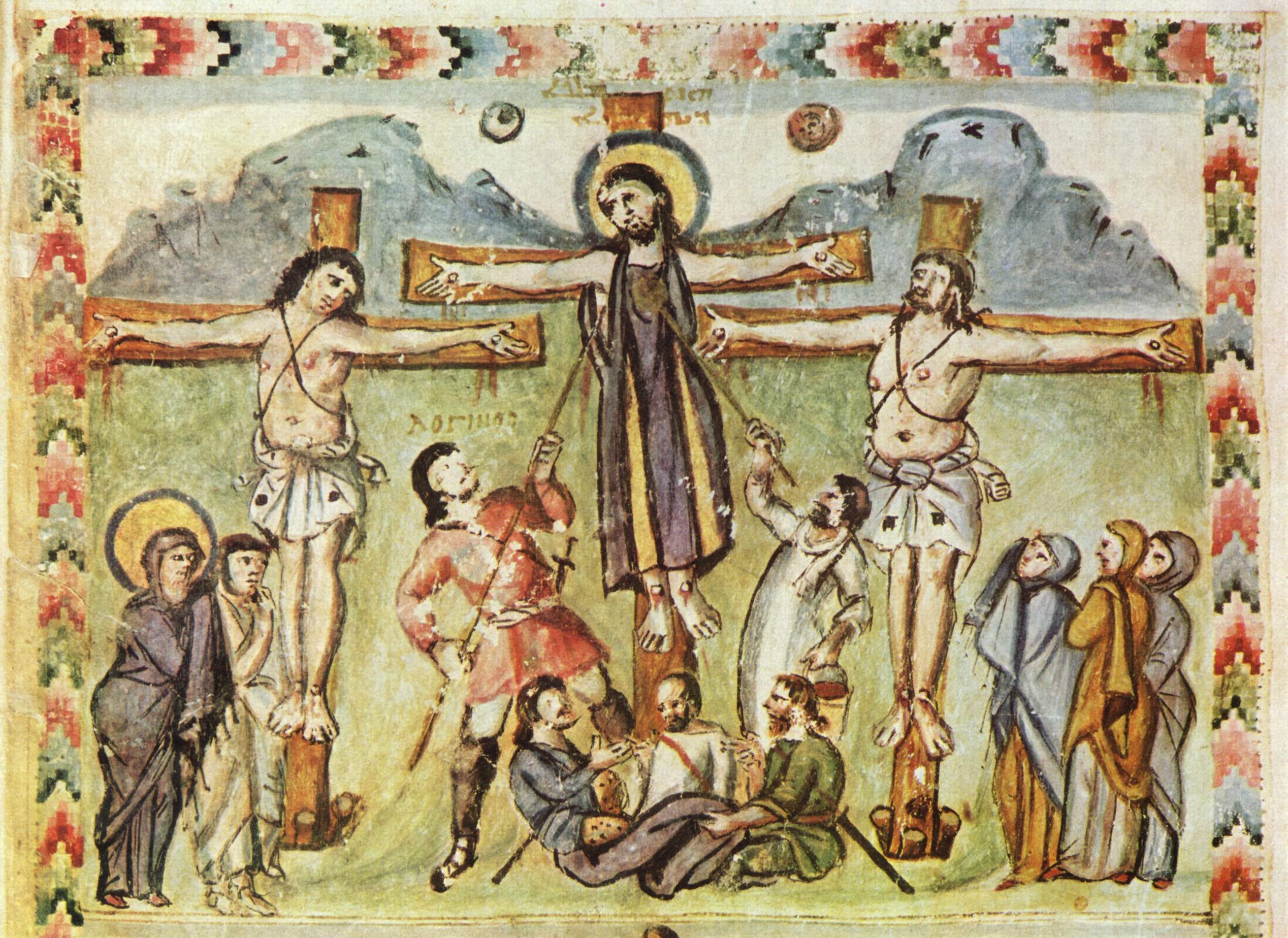

Crucifixion du Christ, Évangiles de Rabula, 586, 33, 5 x 25,5,

Florence, Bibliothèque Médicéo-Laurentine.

Venerdì Santo - Passione del Signore

Il Venerdi Santo e il

giorno della Croce. In tutta la vicenda umana e storica di Gesù, la « Passione

» designa da sempre l’insieme degli avvenimenti dolorosi che lo colpirono fino

alla morte in croce.

Quante e quante volte i

nostri occhi si sono posati su un Crocifisso o una semplice croce, in questo mondo

distratto, superattivo, superficiale?

Quante volte entrando in

una chiesa o passando davanti a delle edicole religiose agli angoli delle

strade, sui sentieri di campagna o di montagna, o mettendola al collo sia per

devozione, sia per moda, i nostri occhi hanno visto la Croce; quante volte sin

da bambini ci siamo segnati con il segno della Croce, recitando una preghiera o

guardando il Crocifisso appeso alla parete della nostra stanza da letto,

iniziando e terminando così la nostra giornata.

La Croce simbolo del

cristianesimo, presente nella nostra vita sin dalla nascita, nei segni del rito

del Battesimo, nell’assoluzione nel Sacramento della Penitenza, nelle

benedizioni ricevute e date in ogni nostro atto devozionale e sacramentale;

fino all’ultimo segno tracciato dal sacerdote nel Sacramento degli Infermi,

nella croce astile che precede il funerale e nella croce di marmo o altro

materiale, poggiata sulla tomba.

Così presente nella

nostra vita e pur tante volte ignorata e guardata senza che ci dica niente, con

occhio distratto e abituato; eppure la Croce è il supremo simbolo della

sofferenza e della morte di Gesù, vero Dio e vero uomo, che con il Suo

sacrificio ci ha riscattato dalla morte del peccato, indicandoci la vera Vita

che passa attraverso la sofferenza.

Gesù stesso con le Sue

parabole insegnò che il seme va sotterrato, marcisce e muore, per dare nuova

vita alla pianta che da lui nascerà.

In tutta la vicenda umana

e storica di Gesù, la “Passione” culminata nel Venerdì Santo, designa da sempre

l’insieme degli avvenimenti dolorosi che lo colpirono fino alla morte in croce.

E questo insieme di atti progressivi e dolorosi prese il nome di “Via Crucis”

(pratica extraliturgica, introdotta in Europa dal domenicano beato Alvaro,

(†1402), e dopo di lui dai Frati Minori Francescani); che la Chiesa Cattolica,

ricorda in ogni suo tempio con le 14 ‘Stazioni’; quadretti attaccati alle

pareti, oppure lungo i crinali delle colline dove sorgono Santuari, meta di

pellegrinaggi; con edicole, gruppi statuari o cappelle, che invitano alla

meditazione e penitenza; in ognuna di queste ‘Stazioni’ sono raffigurati con

varie espressioni artistiche, momenti della dolorosa “Via Crucis” e Passione di

Gesù; espressione di alta simbologia ed arte, sono ad esempio i Sacri Monti

come quelli di Varallo e di Varese, e i celebri Calvari bretoni.

La “Passione” di Gesù

cominciò dopo l’Ultima Cena tenuta con gli Apostoli, dove Egli diede

all’umanità il dono più grande che si potesse: sé stesso nel Sacramento

dell’Eucaristia, inoltre l’istituzione del Sacerdozio cristiano e la grande

lezione di umiltà e di amore verso il prossimo con la lavanda dei piedi dei

Dodici Apostoli.

I Vangeli raccontano gli

avvenimenti in modo abbastanza preciso e concorde; nella primavera dell’anno

30, Gesù discese con i suoi discepoli dalla Galilea a Gerusalemme, in occasione

della Pasqua ebraica, l’annuale “memoriale” della prodigiosa liberazione del

popolo ebreo dall’Egitto.

Qui tenne l’Ultima Cena,

dove di fatto fu sostituito il vecchio “memoriale” con il nuovo, da rinnovare

nel tempo fino al suo ritorno: “Questo è il mio corpo, che è dato per voi”;

“Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che viene versato per voi”;

“Fate questo in memoria di me!”.

Nella “redenzione dal peccato”

si deve ricercare in buona parte, il senso della ‘Passione’ di Cristo e di

questo trattano i racconti evangelici, nel susseguirsi degli avvenimenti che

seguirono l’Ultima Cena; è bene ricordare che lo stesso Gesù preannunziò ciò

che sarebbe accaduto ai suoi discepoli per ben tre volte, preparandoli al suo

destino di sofferenze e di gloria; in particolare la terza volta (Luca 18,

31-33).

Ma il suo sacrificio, è

presentato nei Vangeli anche come l’attuazione della parola dei profeti,

contenuta nelle Scritture e si delinea una grande verità, consegnandosi mite e

benevole nelle mani di uomini che faranno di lui quello che vorranno,

l’”Agnello di Dio” ha preso su di sé e ha ‘tolto’ il peccato del mondo

(Giovanni 1,29).

Per questo si nota che

nel racconto evangelico della Passione, ogni atto è presentato come malvagio,

ingiusto e crudele; anche tutti coloro che intervengono nei confronti di Gesù

sono cattivi o meglio peccatori, come una sequenza impressionante dei peccati

degli uomini contro di Lui.

È necessario che il male

ed il peccato si scateni contro Gesù, portandolo fino alla morte e dando la

sensazione di aver vinto il Bene; finché con la Sua Resurrezione alla fine si

vedrà che la vittoria finale sul male, è la sua.

La ‘Passione’ si svolge con

una sequenza di immagini drammatiche, prima di tutto il tradimento di Giuda,

che lo vende e lo denuncia con un bacio nel giardino posto al di là del

torrente Cedron, dove si era ritirato a pregare con i suoi discepoli, e dove

Gesù, aveva avuto la visione angosciante della prossima fine, sudando sangue e

al punto di chiedere al Padre di far passare, se era possibile, questo calice

amaro di sofferenza, ma nel contempo accettò di fare la Sua volontà.

Segue l’arresto notturno

da parte dei soldati e delle guardie fornite dai sommi sacerdoti e dai farisei;

Gesù subisce l’interrogatorio di Anna, ex sommo sacerdote molto potente e

suocero del sommo sacerdote in carica Caifa; poi il giudizio del Sinedrio

giudaico capeggiato da Caifa, che formula ad ogni costo un’accusa che consenta

la sua condanna a morte, che però per la legge vigente a Gerusalemme, non

poteva essere attuata dalle autorità ebraiche.

Nel contempo si concreta

il triplice rinnegamento del suo primo discepolo Pietro; poi Gesù viene

condotto dal governatore romano Ponzio Pilato, accusato di essersi proclamato

re dei Giudei, commettendo quindi un delitto di lesa maestà verso l’imperatore

romano.

Nel confronto con Pilato,

Gesù afferma la sua Regalità; nonostante che non si ravvisa in lui colpa alcuna,

l’attaccamento al potere, la colpevole viltà del governatore, non fanno

prendere una decisione a Pilato, che secondo il Vangelo di Luca (23,6) non

volendo pronunciarsi, lo manda da re Erode, presente in quei giorni a

Gerusalemme; il quale dopo un’inutile interrogatorio e istigato dai sommi

sacerdoti e scribi, lo schernisce insultandolo, poi rivestito di una splendida

veste lo rimanda da Pilato.

Ancora una volta Pilato

titubante chiede al popolo che colpa ha quest’uomo, perché lui non ne trova;

alle grida di condanna lo fa flagellare, pensando che così si calmassero, ma

questi gridarono sempre più forte di crocifiggerlo; allora Pilato secondo le consuetudini

locali, potendo liberare un prigioniero in occasione della Pasqua, chiese al

popolo se intendevano scegliere fra Gesù e un ribelle prigioniero di nome

Barabba, che aveva molti morti sulla coscienza, ma anche in questa scelta il

popolo si espresse gridando a favore di Barabba.

Non potendo fare altro,

il governatore simbolicamente si lavò le mani e condannò a morte Gesù, tramite

la crocifissione, pena capitale praticata in quell’epoca e lo consegnò ai

soldati.

I soldati con feroce

astuzia, posero sul capo di Gesù, schernendolo, una corona di spine pungenti e

caricarono sulle sue spalle, già straziate da una lacerante flagellazione, il

“patibulum”, avviandosi verso la collina del Golgota o Calvario, luogo

dell’esecuzione.

La “Via Crucis” di Gesù

presenta alcuni incontri non tutti riportati concordemente dai quattro

evangelisti, come l’incontro con Simone di Cirene, obbligato dai soldati a

portare la croce di Gesù o a condividerne il peso; l’incontro con le donne di

Gerusalemme alle quali dice con toni apocalittici di piangere su loro stesse;

l’incontro con la Veronica, le cadute sull’erta salita.

Arrivati sulla cima del

calvario, viene dai soldati spogliato delle sue vesti, che vennero tirate a

sorte fra gli stessi soldati, poi crocifisso con chiodi alla croce, tortura

orribile e atroce, che conduce Gesù alla morte dopo qualche ora, sempre fra

insulti e offese, alla fine invece di spezzargli le gambe per accelerarne la

morte per soffocamento, essendo già morto, la lancia di un centurione gli

perforerà il costato per accertarsene.

C’è ancora tutta una

serie di episodi che si verificano prima e dopo la sua morte, come il suicidio

di Giuda, lo scambio di parole con i due ladroni, crocifissi anche loro in

quell’occasione, lo squarcio del Velo del Tempio di Gerusalemme, il terremoto,

lo sconvolgimento degli elementi atmosferici, la presenza ai piedi della Croce

di Maria sua madre, di Maria di Magdala (Maddalena), di Maria di Cleofa, madre

di Giacomo il Minore e Giuseppe, di Salome madre dei figli di Zebedeo e da

Giovanni il più giovane degli apostoli; l’affidamento reciproco fra Maria e

Giovanni; le sue ultime parole prima di morire.

La ‘Passione’ si

conclude, dopo la deposizione affrettata per l’approssimarsi della festività

del sabato, con la sepoltura del suo corpo mortale in una tomba data da

Giuseppe d’Arimatea, anche lui diventato suo discepolo, avvolto in un candido

lenzuolo e cosparso degli oli e aromi usuali, poi la tomba scavata nella

roccia, venne chiusa da una grossa pietra.

In questo contesto finale

s’inserisce l’esistenza e la venerazione per la Sacra Sindone, conservata nel

Duomo di Torino, prova tangibile dei patimenti e del metodo crudele subito da

Gesù per la crocifissione.

Dato il poco spazio

disponibile, si è dovuto necessariamente essere veloci nel descrivere

praticamente la ‘Passione di Nostro Signore’, ma questo storico evento lo si

può meditare ampliamente, partecipando ai riti della Settimana Santa, che da

millenni la Chiesa cattolica e le altre Chiese Cristiane celebrano.

Aggiungiamo solo che Gesù

ha voluto con la sofferenza e la sua morte, prendere su di sé le sofferenze e i

dolori di ogni genere dell’umanità, quasi un “chiodo scaccia chiodo”; indicando

nel contempo che la sofferenza è un male necessario, perché iscritto nella

storia di ogni singolo uomo, come lo è la morte del corpo, come conseguenza del

peccato, ma essa può essere trasformata in una luce di speranza, di

compartecipazione con le sofferenze degli altri nostri fratelli, che

condividono con noi, ognuno nella sua breve o lunga vita terrena, il cammino

verso la patria celeste.

Questo concetto e

valorizzazione del dolore fu nei millenni cristiani, ben compreso ed assimilato

da tante anime mistiche, al punto di non desiderare altro che condividere i

dolori della ‘Passione’; ottenendo da Cristo di portare nel loro corpo i segni

visibili e tormentati di tanto dolore; come pure per tanti ci fu il sacrificio

della loro vita, seguendo l’esempio del Redentore, per l’affermazione della

loro fede in Lui e nei suoi insegnamenti.

Ecco allora la schiera

immensa dei martiri che a partire sin dai primi giorni dopo la morte di Gesù e

fino ai nostri giorni, patirono e morirono violentemente, con metodi anche

forse più strazianti della crocifissione, come quello di essere dilaniati vivi

dalle belve feroci; bruciati vivi sui roghi; fatti a pezzi dai selvaggi nelle

Missioni; scorticati vivi, ecc.

Poi riferendoci a quando

prima accennato ai segni della ‘Passione’ sul proprio corpo, solo per citarne

qualcuno: Le Stimmate di s. Francesco di Assisi, di s. Pio da Pietrelcina, la

spina in fronte di s. Rita da Cascia, ecc.

La triste e dolorosa

vicenda della ‘Passione’, ha ispirato da sempre la pietà popolare a partecipare

ai riti del Venerdì Santo, con manifestazioni di grande suggestione e

penitenza, con le processioni dei ‘Misteri’, grandi e piccole raffigurazioni,

con statue per lo più di cartapesta, dei vari episodi della ‘Via Crucis’, in

particolare l’incontro di Gesù che trasporta la croce con sua madre e le pie donne;

oppure con Gesù morto, condotto al sepolcro, seguito dall’effige della Vergine

Addolorata.

In tutte le chiese, a

partire dal Colosseo con il papa, si svolgono le ‘Vie Crucis’, anche per le

strade dei Paesi e nei rioni delle città; in alcuni casi per secolare

tradizione esse sono svolte da fedeli con i costumi dell’epoca e giungono fino

ad una finta crocifissione; in altri casi da secoli si svolgono cortei

penitenziali di Confraternite con persone incappucciate o no, che si flagellano

o si pungono con oggetti acuminati e così insanguinati proseguono nella

processione penitenziale, come nella celebre penitenza di Guardia

Sanframondi.

Ci vorrebbe un libro per

descriverle tutte, ma non si può dimenticare di citare i riti barocchi del

Venerdì Santo di Siviglia.

Alla ‘Passione’ di Gesù è

associata l’immagine della Vergine Addolorata, che i più grandi artisti hanno

rappresentato insieme alla Crocifissione, ai piedi della Croce, o con Cristo

adagiato fra le sue braccia dopo la deposizione, come la celebre ‘Pietà’ di

Michelangelo, il ‘Compianto sul Cristo morto’ di Giotto, la ‘Crocifissione’ di

Masaccio, per citarne alcuni.

Il soggetto della

‘Passione’, ha continuato ad essere rappresentato anche con le moderne

tecnologie, le quali utilizzando attori capaci, scenografie naturali e

drammaticità delle espressioni dolorose; ha portato ad un più vasto pubblico

nazionale ed internazionale l’intera vicenda terrena di Gesù.

È il caso soprattutto del

cinema, con tanti filmati di indubbio valore emotivo, come “Il Vangelo secondo

Matteo” di Pier Paolo Pasolini; il “Gesù di Nazareth” di Franco Zeffirelli, la

serie di quelli storici e colossali, come “Il Re dei re”, “La tunica”, ecc.

fino all’ultimo grandioso per la sua drammaticità “La Passione di Cristo” di

Mel Gibson.

Inoltre la televisione

presente ormai in ogni casa, ha riproposto ad un pubblico ancor più vasto le

produzioni televisive ed i tanti films con questo soggetto, che per questioni

economiche e per la crisi delle sale cinematografiche, non sarebbero stati più

visti.

Il Venerdì Santo è il

giorno della Croce, di questo simbolo che è di guida ai cristiani e nel

contempo tiene lontani altri da questa religione, che per tanti versi ha al suo

centro il dolore e la sofferenza, seppure accettata e trasfigurata; e si sa che

a nessuno piace soffrire e tutti vorrebbero tendere alla felicità senza prima soffrire.

A conclusione si

riportano i soggetti delle XIV Stazioni della Via Crucis:

I = Il processo e la

condanna;

II = Il carico sulle

spalle della croce;

III = La prima

caduta;

IV = L’incontro con la

Madre;

V = L’aiuto del

Cireneo;

VI = L’incontro con la

Veronica;

VII = Seconda

caduta;

VIII = L’incontro con le

donne di Gerusalemme;

IX = Terza caduta;

X = Gesù denudato e posto

sulla croce;

XI = La

crocifissione;

XII = La morte in

Croce;

XIII = La

deposizione;

XIV = La sepoltura nella

tomba.

Autore: Antonio

Borrelli

SOURCE : http://www.santiebeati.it/dettaglio/20258

Jean Fouquet, Pietà dite de Nouans,

vers 1465, Huile sur bois (noyer), 168 x 259, église paroissiale

Saint-Martin, Nouans-les-Fontaines, département de l'Indre-et-Loire

Michel-Ange Pietà, 1498-1499, basilique Saint-Pierre du Vatican à Rome, représentant le thème biblique de la « Vierge Marie douloureuse » (Mater

dolorosa en latin ou Pietà), tenant sur ses genoux le corps du Christ descendu de la Croix avant sa Mise au tombeau, sa Résurrection et son Ascension.

Caravage. La Mise au tombeau, 1602-1604,Musées du Vatican, Rome.

Domenico Beccafumi, Descente du Christ aux

Enfers. Pinacothèque nationale de Sienne.

Sabato Santo

Nel Sabato Santo

predomina il silenzio, il raccoglimento, la meditazione, per Gesù che giace nel

sepolcro ; poi verrrà la gioia della sera con la Veglia Pasquale e con la

Resurrezione di Cristo, Figlio di Dio.

Nella Settimana Santa

della Liturgia cristiana, che va dalla Domenica delle Palme alla Domenica di

Pasqua, vi sono tre giorni che primeggiano per la loro solennità ed unicità, ed

è il “Triduo Pasquale”, nel quale si commemora la crocifissione, sepoltura e

Resurrezione di Gesù Cristo ed incomincia con la Messa vespertina del Giovedì

Santo, prosegue con i riti del Venerdì Santo; al suo centro c’è la Veglia

pasquale e si chiude ai Vespri della Domenica di Pasqua.

Se nel Giovedì Santo

predomina la solennità dell’istituzione dell’Eucaristia, dell’istituzione del

Sacerdozio e della Chiesa di Cristo; se nel Venerdì Santo predomina la

mestizia, il dolore e la penitenza, nel ricordare la Passione e morte di Gesù,

con la sua sepoltura; nel Sabato Santo invece predomina il silenzio, il

raccoglimento, la meditazione, per Gesù che giace nel sepolcro; poi verrà la

gioia della Domenica di Pasqua con la sua Resurrezione, ma nel sabato incombe

il silenzio del riposo della morte.

Con la nostra

meditazione, andiamo col pensiero, alla disperazione e disorientamento degli

Apostoli e degli amici di Gesù, che dopo averlo seguito nei suoi itinerari in

Galilea, assistito ai suoi prodigi, ascoltato i suoi insegnamenti, così pieni

di speranza e innovativi per quell’epoca, l’avevano visto poi morire così

tragicamente, senza che qualcosa o qualcuno, tanto meno Lui stesso, abbia

bloccato questo ingiusto e assurdo evento.

Tutto prenderà poi

un’altra luce, il peso che opprime il loro animo si trasformerà in gioia e

sollievo, alla notizia della Sua Resurrezione, ma il Sabato, cioè il giorno

dopo la morte, che per gli Ebrei era il giorno sacro e del più assoluto riposo,

resterà cupo e pieno di sgomento per loro, che ignoravano ciò che sarebbe avvenuto

dopo.

Ma nella liturgia, non

sempre è stato così, a partire dal IV secolo in alcuni luoghi, in questo giorno

i candidati al Battesimo (Catecumeni), facevano la loro pubblica professione di

fede, prima di venire ammessi nella Chiesa, rito che avveniva poi nella Veglia

di Pasqua.

Verso il XVI secolo, si

cominciò con un’anticipazione della Vigilia alla mattina del Sabato Santo,

forse perché non era consigliabile stare di notte fuori casa, ad ogni modo

questa anticipazione al mattino del Sabato, è durata fino agli ultimi anni

Cinquanta del XX secolo; ricordo personalmente che la “Gloria” si “scioglieva”

verso le 10-11 del mattino del sabato, con il suono delle campane, appunto

“sciolte” dai legami messi la sera del Giovedì Santo.

Poi con la riforma

liturgica Conciliare, tutto è ritornato come alle origini e il Sabato ha

ripreso il significato del giorno della meditazione e penitenza; l’oscurità

nelle chiese è totale, non vi sono celebrazioni liturgiche, né Sante Messe; è

l’unico giorno dell’anno che non si può ricevere la S. Comunione, tranne nel

caso di Viatico per gli ammalati gravi.

Tutto è silenzio

nell’attesa dell’evento della Resurrezione. Quanto tempo restò sepolto nel

sepolcro Gesù? Furono tre giorni non interi, dalla sera del Venerdì fino

all’alba del giorno dopo la festa del Sabato ebraico, che oggi è la Domenica di

Pasqua, ma che per gli Ebrei era il primo giorno della settimana; in tutto durò

circa 40 ore.

Bisogna dire che con la

liturgia odierna, la “Veglia Pasquale” è prevista in buona parte delle nostre

chiese e cattedrali, con inizio verso le 22,30-23 del sabato; ma la “Veglia”,

madre di tutte le Veglie celebrate dalla Liturgia cristiana, pur iniziando

nell’ultima ora del sabato, di fatto appartiene alla Liturgia solenne della Pasqua.

Durante la “Veglia” viene

benedetto il fuoco, il ‘cero pasquale’, l’acqua battesimale; cercando di far

coincidere il canto del ‘Gloria’, con il suono delle campane a festa, verso

mezzanotte. In altre zone la “Veglia” inizia verso mezzanotte e quindi la

liturgia eucaristica prosegue nelle prime ore notturne.

La cerimonia della

“Veglia” è riportata nella scheda del sito alla voce “Pasqua di Resurrezione”

(ID 20260).

Autore: Antonio

Borrelli

.jpg)