Joseph-Marie Vien (1716–1809), Saint Thibaut offrant à Saint Louis et Marguerite de Provence un lys à onze branches, 1776, 383 x 180, Palace of Versailles, Petit Trianon, Chapelle

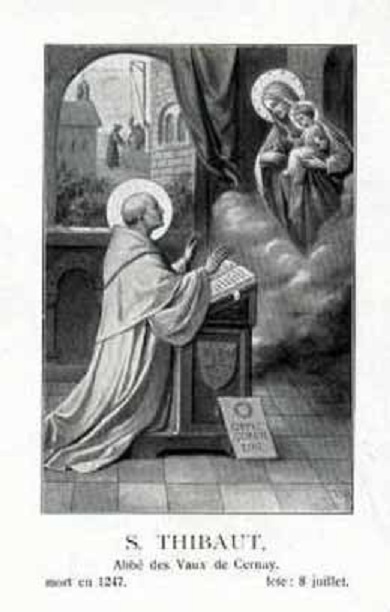

Saint Thibaud de Marly

Abbé des Vaux-de-Cernay (+

1247)

De 1235 à sa mort, il fut

abbé des Vaux de Cernay, dans les Yvelines, monastère qui comptait alors 200

moines. Toujours premier levé, dernier couché, il balayait les couloirs,

nettoyait les "retraits" sanitaires, portait la pierre aux maçons. Le

roi saint Louis attribuait à ses prières le bonheur d'avoir pu fonder une

famille nombreuse.

Au monastère cistercien

des Vaux de Cernay sur le territoire de Paris, en 1247, saint Thibaud de Marly,

abbé, qui s’employait pour ses frères aux charges les plus humbles.

Une des deux églises de

la paroisse de Marly-le-Roi porte le nom de saint Thibaut de Marly et fait tout

spécialement mention de saint Thibaut lorsque le 8 juillet se trouve être un

dimanche. Ce jour-là, l’association “Les Amis de Saint-Thibaut” prend en charge

l’animation la messe.

Martyrologe romain

SOURCE : http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1472/Saint-Thibaud-de-Marly.html

Saint Thibault de Marly

Thibauld, de l'illustre

famille des Montmorency, était le fils aîné de Bouchard I° de Marly et de

Mathilde de Châteaufort, petite-fille du roi Louis VI. Aîné de trois garçons et

et d’une fille, Thibauld reçut une éducation fut toute militaire, quoique chrétienne.

L'enfant manifesta, dès son plus jeune âge, une grande dévotion à la sainte

Vierge qu’il honorait comme « sa bonne Mère et sa chère Maîtresse. » Il

s'intéressait beaucoup aux monastères dont son père était un grand bienfaiteur

: les Vaux-de-Cernay[1] et Port-Royal. Il fit le métier des armes et fréquenta

la cour.

Un jour que Thibauld

allait lutter à un célèbre tournoi, il passa devant une église à l’heure où

sonnait la messe ; il descendit de cheval, entra dans l'église et entendit la

messe tout entière avec d'autant plus de dévotion, qu'on la célébrait en

l'honneur de la sainte Vierge ; après la messe, il piqua vers ses compagnons,

mais il fut bien surpris de les voir venir au-devant de lui, pour le

complimenter de la victoire qu'il avait remportée dans les jeux. Il en témoigna

d'abord quelque étonnement, mais reconnaissant aussitôt, à ce qu'ils disaient,

que son bon ange avait pris sa figure et qu'il avait jouté en sa place, il ne

s'en expliqua pas davantage. Se retirant alors dans l'église d'où il venait,

après avoir rendu grâces à la Mère de Dieu d'une si insigne faveur, il fit vœu

de quitter le monde et de renoncer à toutes les grandeurs et aux satisfactions

que le siècle lui promettait.

C'est à l'abbé des

Vaux-de-Cernay, Thomas (1210-1229), qu'il confia ses désirs de vie religieuse.

Prudemment l'abbé conseilla au jeune homme de réfléchir en lui faisant

remarquer que la vie d'un cistercien ne ressemblait guère à celle d'un riche

chevalier. Mais Thibauld voulait justement embrasser la règle de Cîteaux à

cause de ses austérités. Il entra aux Vaux-de-Cernay en 1226.

Les moines ne tardèrent

pas à s'apercevoir de la sainteté de leur nouveau frère et, dès 1230, il fut

nommé prieur par l'abbé Richard qui mourut en 1235. Thibauld fut élu pour lui

succéder[2]. Il ne voulut être exempt d'aucune charge. Toujours le premier levé

et le dernier couché, il se chargeait d'entretenir le dortoir ou l'infirmerie

aussi bien que l'église, de nettoyer les habits ou les souliers. Il aidait les

maçons en portant le mortier ou les pierres, car Thibauld dut entreprendre des

travaux pour loger tous les moines dont le nombre allait atteindre deux cents ;

il allongea de douze travées le bâtiment des moines[3], construisit le dortoir

au-dessus et termina le bâtiment des convers. Il se contentait de vêtements

rustiques et tout ce qui lui servait était si misérable que, lors d'un chapitre

général, on lui reprocha de manquer de dignité. Il répondit simplement que ses

pauvres habits et son manque de luxe étaient conformes à ce qu'avait demandé

saint Bernard.

Thibauld se signalait

tout particulièrement par sa dévotion à la Vierge Marie à qui il rapportait la

gloire de tout ce qu’il disait et faisait ; lorsqu’on écrivait les livres pour

le chœur, il imposât qu’on écrivît toujours en lettres rouges son nom : « Nom

suave de la bienheureuse Vierge, Nom béni, Nom vénérable, Nom ineffable, Nom

aimable dans toute l'éternité. » Il disait ne douter nullement que Marie fût

élevée au-dessus de tous les anges et de tous les élus, et qu'elle ne méritât,

par conséquent, d'être aimée par-dessus toutes choses après Dieu. Lorsqu’on lui

reprocha d’avoir trop de dévotion à la Vierge Marie, il répondit : « Sachez que

je n’aime la Sainte Vierge autant que je fais, que parce qu’elle est la Mère

de mon Seigneur J »sus-Christ ; que si elle ne l’était point, je ne l'aimerais

pas plus que les autres saintes vierges. Ainsi, c'est Jésus-Christ même que

j’aime, que j'honore et que je révère en elle. » Ce grand amour lui méritait

souvent des grâces particulières. Un jour, il eut l’apparition de la Sainte

Trinité qui lui apprit que Dieu prenait un singulier plaisir lorsque l'on

chantait avec ferveur le cantique des trois enfants de la fournaise[4].

Ses prières étaient si

efficaces, qu'elles obtenaient de Dieu tout ce qu'il lui demandait. Un jour, un

novice de son monastère, violemment tenté, voulait renoncer à la vie religieuse

: le maître des novices n'oublia rien pour lui faire connaître que c'était un

artifice du démon, mais ce fut inutilement. Thibauld l'alla trouver lui-même,

et lui dit tout ce qu'un père peut dire à son enfant pour l'empêcher de se

perdre, mais il ne gagna rien. Enfin, il le pria d'attendre au moins jusqu'au

lendemain, pour exécuter sa funeste résolution, ce qu'il n'obtint qu'avec

peine. Après les Complies, Thibauld se mit en prière

pour lui ; il pria

jusqu’au lendemain où l’on trouva le novice si changé, si confus de sa

légèreté, si résolu de persévérer dans sa vocation, qu'il protesta qu'il ne

sortirait pas pour tous les trésors du monde.

L'évêque de Paris,

Guillaume d'Auvergne[5], se lia d'amitié avec lui et lui donna la direction

spirituelle des moniales de Port-Royal. Celles de Notre-Dame-du-Trésor dans le

Vexin lui furent confiées par le chapitre général de 1237. Il dut aussi

gouverner l’abbaye d’hommes de Breuil-Benoît, fille des Vaux-de-Cernay[6].

Ayant entendu parler de

la sainteté de l'abbé des Vaux-de-Cernay, saint Louis le fit mander à la cour.

La reine Marguerite de Provence étant stérile, les souverains firent part au

saint abbé de leur chagrin, et lui demandèrent de prier pour eux. Le 11 juillet

1240, la reine Marguerite mit au monde une fille, Blanche, qui mourut à trois

ans mais eut de nombreux frères et sœurs. Les prières du saint abbé avaient été

exaucées. Le roi et la reine témoignèrent à Thibauld leur reconnaissance, et,

malgré son désintéressement, l'abbaye des Vaux-de-Cernay en profita.

S’il ne joua pas un rôle

de premier plan dans l'ordre de Cîteaux, Thibauld reçut cependant plusieurs

missions importantes : en 1236, il fut chargé de l'inspection du monstère de la

Joie près Nemours ; en 1240 il composa un office pour la fête de la sainte

Couronne d'épines qui, à la demande de saint Louis, sera célébrée dans toutes

les abbayes du royaume. En 1242 et 1243, il dut défendre les intérêts de

l'ordre. Thibauld ne sortait qu'à regret de son abbaye, et, lorsqu'il était

dehors, il disait : « O mon âme, ton Bien-Aimé, celui que tu cherches et que tu

désires n'est pas ici ; retournons, je te prie, à Vaux-de-Cernay, c'est là que

tu le trouveras, que tu converseras avec lui et que tu auras le bonheur de le

voir par la foi dans l’oraison, en attendant que tu le voies face à face et tel

qu'il est en lui-même. Retourne, Sunamite, à ton monastère, retournes-y

promptement, et là tu adoreras ton Dieu avec plus de dévotion et de sûreté ! »

Thibauld, malade depuis

quelques temps, mourut le 8 décembre 1247. Il fut enterré dans le chapitre avec

ses prédécesseurs, et sur sa tombe les moines posèrent un simple dalle ornée

d'une crosse et de cette courte inscription disposée en équerre sur le côté

droit : « Hic jacet Theobaldus abbas » (Ci-gît l'abbé Thibauld).

Les pèlerins accoururent

en foule ; la reine douairière, Marguerite de Provence, et son fils, le roi

Philippe III le Hardi, vinrent plusieurs fois visiter le tombeau. Comme ils ne

pouvaient entrer au chapitre voir la tombe du saint, on transféra ses restes en

1261 dans la chapelle de l'infirmerie. Le 8 juillet 1270, après sa

canonisation, ses reliques furent portées dans l'église et placées dans un

sarcophage de pierre porté sur quatre colonnes. A la Révolution, l'abbaye fut

supprimée et les reliques dispersées à l'exception d'une petite partie qui est

actuellement conservée dans l'église de Cernay-la-Ville.

[1] L’abbaye des

Vaux-de-Cernay, à la limite des diocèses de Paris et de Chartres (actuel

diocèse de Versailles), a été fondée le 17 septembre 1118 par le Simon,

seigneur de Neaufle-le-Château, connétable du Roi, et son épouse, Eva, qui y

sont tous deux inhumés. L’église abbatiale est sous l’invocation de la sainte Vierge

et de saint Jean-Baptiste. L’abbaye appartint d’abord à la congrégation de

Savigny (diocèse d’Avranches), abbaye fondée en 1112 par saint Vital de Mortain

et Raoul de Fougères, qui eut jusqu’à une trentaine de filiales, en Normandie,

en France, en Angleterre et en Irlande. L’abbaye des Vaux de Cernay, avec

Savigny et ses filiales, se rattacha à Cîteaux en 1147 et adopta la règle

cistercienne. En partie ruinée, en 1193, lors de la guerre entre les rois de

France et d’Angleterre, l’abbaye des Vaux de Cernay fut relevée et agrandie ;

elle fut encore ravagée pendant la guerre de Cent ans et pendant les guerres de

Religion. Mise en commende en 1542, elle fut fort bien restaurée et entretenue

par la plupart de ses abbés commendataires. Après trente-trois abbés réguliers,

élus par leurs moines, il y eut dix abbés commendataires, nommés par le roi,

dont le dernier fut Louis-Charles du Plessis d’Argentré, évêque de Limoges,

nommé en 1766. Parmi les abbé commendataires, on remarque : le cardinal Antoine

Sanguin, dit le cardinal de Meudon, évêque d’Orléans puis archevêque de

Toulouse et grand aumônier de France (1542-1559) ; Louis II Guillart, évêque de

Tournai, de Chartres et de Châlons-sur-Saône (1560) ; Charles Guillart, évêque

de Chartres, qui fut un très mauvais abbé, malhonnête et entaché d’hérésie

(1561-1573) ; le poète Desportes qui fut un remarquable commendataire

(1588-1606) ; Henri de Verneuil (bâtard d’Henri IV) qui fit beaucoup pour son

abbaye et le bien-être des moines (1607-1668) ; le roi Casimir de Pologne

(1669-1672). L’abbaye fut de nouveau ruinée par la Révolution ; ce qu’il en

restait fut détruit par son propriétaire, le général Christophe, qui, pour

offrir à ses invités des divertissements inattendus, fit sauter ses plus beaux

restes l’un après l’autre, ne laissant que deux portes fortifiées, un peu du

cloître et une partie du chœur.

[2] Saint Thibauld de

Marly est le neuvième abbé des Vaux de Cernay :

Arnaud ou Artaud

(1118-1145) ; Hugues (1145-1151) ; Jean I° (1151-1156) ; André de Paris (1156-1161)

qui mourut évêque d’Arras (1173) ; Mainier (1161-1181) ; Guy (1181-1210) qui

mourut évêque de Carcassonne (1123) ; Thomas I° (1210-1229) ; Richard

(1229-1235).

[3] La salle des moines

est une des plus belles qui existent encore en France ; Thibauld fit couvrir

l’ancienne salle de voûtes sur croisées d’ogive retombant sur une épine

centrale et sur des colonnes adossées dont les bases et les tailloirs furent

relancés dans les anciens murs. Des contreforts furent montés à l’extérieur au

droit des colonnes.

[4] Livre de Daniel, III

47-56. L'abbé de Clairvaux rendit témoignage de ce fait après la mort de

Thibaud, à la cérémonie de l'élévation de son corps.

[5] Né à Aurillac vers

1190, Guillaume d’Auvergne fut d’abord chanoine de Notre-Dame de Paris (1223),

et professeur de théologie (1225) ; le pape Honorius III lui confia plusieurs

missions. A la mort de l’évêque Barthélemy de Paris (1227), Guillaume

d’Auvergne proteste contre l’élection anti-canonique de son successeur, et en

appelle au Saint-Siège ; Grégoire IX casse l’élection, se réserve le choix de

l’évêque de Paris, et désigne Guillaume d’Auvergne (10 avril 1228) qu’il sacre

lui-même. Dans les premières années de son pontificat, Guillaume d’Auvergne

entra successivement en conflit avec les maîtres de l’Université, les chanoines

et les officiers du roi. Par la suite, en parfait acord avec saint Louis, il

gouverna pieusement son diocèse où il protégea les ordres mendiants.

[6] L’abbaye de

Breuil-Benoît (diocèse d’Evreux) fut fondée en 1137 par Arnaud (ou Artaud),

moine de Savigny et premier abbé des Vaux-de-Cernay.

Autres Thibaults

Saint Thibauld de Provins (fêté

le 30 juin)

Thibauld, de la famille

des comtes de Brie et de Champagne, avait pour arrière-grand-oncle le saint

archevêque Thibauld de Vienne[7] qui prédit un jour à sa nièce : « De la fille

que vous mettrez au monde, naîtra un enfant qui surpassera en vertu tous ses

parents. » Thibauld, fils d’Arnulf et de Willa, naquit à Provins, probablement

en 1017 ; son parrain fut le comte Thibauld III de Blois.

Le jeune Thibauld, élevé

dans la piété, admirait la vie d'Elie au mont Carmel, de saint Jean-Baptiste

sur les bords du Jourdain, de saint Paul el de saint Antoine dans la Thébaïde,

n'aspirant qu'à se retirer lui-même dans la solitude ; il rendait de fréquentes

visites à l’ermite Burchard qui vivait dans une petite île de la Seine.

Le comte Arnulf ayant

voulu confier à son fils le commandement des troupes qu'il envoyait à Eudes II

de Champagne pour l'aider dans sa lutte contre l'ernpereur Conrad le Salique,

Thibauld obtint la perrnission de ne pas prendre part à la guerre, et de se

retirer du monde. Il se rendit donc avec son ami Gautier jusqu'à l'abbaye

Saint-Remi de Reims, puis en Allemagne, après s'être revêtu de vêtements de

mendiants. Tous deux s'installèrent dans la forêt de Pettingen, à seize

kilomètres au nord de Luxembourg, région qui faisait alors partie du diocèse de

Trèves ; ils allaient dans les villages voisins pour aider les maçons et les

cultivateurs, ou fabriquaient du charbon de bois pour les forges ; ils

gagnaient ainsi quelque argent qui suffisait à leur entretien et à leur

nourriture.

Ils devinrent par leuls

vertus l'objet d'une telle vénération qu'ils résolurent de quitter le pays ;

ils partirent, pieds nus, pour Saint-Jacques de Compostelle puis, au retour, se

dirigèrent vers Rome. Ils avaient visité les principaux lieux de pèlerinage,

quand leur vint la pensée d'aller jusqu'à Jérusalem ; mais, sur la route de

Venise où ils pensaient s'embarquer, ils s'arrêtèrent épuisés et se fixèrent à

Salanigo, entre Vicence et l'abbaye de Vangadizza, au diocèse d'Adria. Il y

avait là une chapelle en ruines, dédiée à saint Herrnagoras et à saint

Fortunat, près de laquelle ils bâtirent deux cellules ; deux ans plus tard,

Gautier mourut. Thibaud redoubla ses austérités, ne mangeant que du pain

d'avoine avec des légumes, dormant sur la planche puis, dans les dernières

années, assis simplement sur un banc : les anges lui apparurent sous les formes

les plus gracieuses ; plusieurs miracles le firent reconnaître comme saint.

L'évêque de Vicence n'attendit rien de plus pour l'élever au sacerdoce.

Sa renommée étant

parvenue jusqu'au comte Arnulf, celui-ci résolut, avec sa femme, de se rendre

jusqu'en Italie ; arrivés à Salanigo, ils ne purent que se prosterner devant

leur fils sans dire une parole ; ils voulurent, eux aussi, se consacrer à Dieu,

mais Arnulf ayant été rappelé en Brie pour ses affaires, Willa resta seule

auprès de Thibauld qui entreprit de la former à la vie anachorétique. Peu

après, il fut attaqué d'une maladie qui lui couvrit d'ulcères le corps entier ;

il envoya chercher l'abbé de Vangadizza qui lui avait donné l'année précédente

l’habit des camaldules, et mourut un vendredi soir, après avoir répété

plusieurs fois : « Seigneur, ayez pitié de votre peuple »; c'était le 30 juin

1066.

Le corps de saint

Thibauld qui, après la mort, n'eut plus trace de ses ulcères, fut apporté le 3

juillet dans la cathédrale Notre-Dame de Vicence, et enseveli dans la chapelle

des saints martyrs Léonce et Carpophore dont il fut secrètement enlevé en 1074,

pour être porté à l'abbaye de Vangadizza où Arnoul, frère du saint, abbé de

Sainte-Colombe-lez-Sens et de Saint-Pierre de Lagny, vint lui-même les chercher

des reliques qui furent reçues solennellement à Sens, puis partagées entre ses

deux abbayes. A la suite d'un miracle qui se produisit sur une colline voisine,

au bois des Hêtres, on construisit une église dédiée à saint Jean-Baptiste qui

fut l'origine du prieuré Saint-Thibauld-des-Vignes ; les reliques qui y furent

transférées (un os du bras) furent sauvées en 1793,comme celles de

Sainte-Colombe qui furent transférées dans le trésor de la cathédrale de Sens.

Les autres reliques de saint Thibauld son conservées à Adria, dans l'église

archipresbytérale de’Adria, sous un autel qui lui est dédié, et à la cathédrale

de Vicence.

Il existe encore un autre

saint Thibauld : saint Thibauld d’Alba, confesseur fêté le 1° juin. Né à

Vico, près de Mondavi, dans une famille aisé, il fut si fasciné par la pauvreté

qu’il quitta sa maison et vint s’embaucher à Alba, chez un fabricant de

chaussures. A la mort de son patron qui voulait lui faire épouser sa fille, il

partit, sans un sou, faire le pèlerinage de Compostelle. Retourné à Alba, il se

fit portefaix, et vécut dans la plus totale pénitence, occupant ses loisirs à

consoler les malheureux et à balayer la cathédrale. On dit qu’il aurait

ressuscité plusieurs enfants morts. Il mourut en 1150, et fut enterré dans un

terrain vague, près de la cathédrale d’Alba.

[7] Saint Thibauld,

évêque de Vienne et confesseur, naquit à Tolvon, vers 927. Petit-neveu du

roi de Bourgogne et arrière-grand-oncle de saint Thibauld de Provins, élevé

chez le roi Conrad, il fut nommé évêque de Vienne (957). Il distribua ses biens

aux pauvres, et il affranchit la plupart de ses serfs. Il présida un concile

qui réunissait les évêques des provinces de Lyon, de Vienne et de Tarentaise

(994) où l’on confirma les possessions des abbayes de Cluny et de Romans,

défendit la chasse aux clercs, sévit contre les clefcs mariés, fit obligation

aux prêtres d’apporter le viatique aux mourants. Il mourut le 21 mai 1001, date

retenue pour sa fête.

SOURCE : http://missel.free.fr/Sanctoral/07/08.php

Saint Thibauld de Marly. Vitrail de l'église du Perray-en-Yvelines (France)

Also

known as

Theobald

Thibaut

8 July on

some calendars

27 July on

some calendars

Profile

Born to the French nobility,

he served as a knight before

renouncing worldly life and property to become a Cistercian monk. Abbot of

Vaux-de-Cernay monastery in

Yvelines, France,

a house with 200 monks,

in 1235.

Known as the humblest of the brothers.

1247 of

natural causes

in England

in France

a knight with

the coat of arms of Thann, France

man wearing a Cistercian habit over

a suit of armour,

often with a mitre at

his feet

Additional

Information

Book

of Saints, by the Monks of

Ramsgate

books

Our Sunday Visitor’s Encyclopedia of Saints

Saints

and Their Attributes, by Helen Roeder

other

sites in english

images

sitios

en español

Martirologio Romano, 2001 edición

sites

en français

fonti

in italiano

MLA

Citation

“Saint Thibaud de

Marly“. CatholicSaints.Info. 6 April 2024. Web. 10 February 2025.

<https://catholicsaints.info/saint-thibaud-de-marly/>

SOURCE : https://catholicsaints.info/saint-thibaud-de-marly/

Book of Saints –

Theobald – 8 July

Article

(Blessed)

(July

8) (13th

century) A French noble

of the Montmorency family who, renouncing his worldly prospects, became a Cistercian monk.

“He lived (says Butler) in the midst of his brethren as the servant of every

one, and surpassed all others in his love of poverty, silence and holy prayer.”

He died A.D. 1247.

MLA

Citation

Monks of Ramsgate.

“Theobald”. Book of Saints, 1921. CatholicSaints.Info.

8 July 2016. Web. 10 February 2025.

<https://catholicsaints.info/book-of-saints-theobald-8-july/>

SOURCE : https://catholicsaints.info/book-of-saints-theobald-8-july/

Theobald of Marly, OSB

Cist. Abbot (AC)

(also known as Thibaut)

Born at Marly Castle,

Montmorency, France; died December 8, 1247. Saint Theobald, son of Bouchard of

Montmorency, was trained to take up the profession of arms, although he had

always displayed an inclination to a life of prayer. Nevertheless, he was a

distinguished knight at the court of King Philip Augustus II, even while he

resorted frequently to the convent church of Port-Royal. He abandoned his

worldly goods in order to enter the Cistercian monastery of Vaux-de-Cernay in

1220. He was highly esteemed by King Saint Louis of France, as well as his

brothers in religion who elected him prior in 1230 and abbot in 1235. Even as

abbot he lived in the midst of his brethren as the servant of every one, and

surpassed all others in his love of poverty, silence, and holy prayer.

Theobald's shrine at Vaux-de- Cernay is visited by many people on Whitsundays.

His solemn feast is kept there July 8 and in some places on July 9, which is

probably the day on which his relics were first translated (Benedictines,

Husenbeth, Walsh). In art, Saint Theobald is a knight bearing the arms of Thann.

He may, at times, wear armor under his Cistercian habit with his miter at his

feet (Roeder). He is venerated in Thann (Alsace) and Hemel Hempstead (Roeder).

SOURCE : http://www.saintpatrickdc.org/ss/0727.shtml#thib

Saint Theobald of Marly

Jul 09, 2015 /

Written by: America

Needs Fatima

Feast July 27

Theobald was the son of

Bouchard of Montmorency, one of the most illustrious families of Europe.

They were constables of

France, marshals, admirals, cardinals, grand officers of the crown and grand

masters of various knightly orders.

And yet Theobald is

called the “great ornament” of the family of Montmorency.

He was born in the family

castle of Marly, highly educated and trained as a knight.

He served for a time in

the court of King Phillip Augustus II, but showed a strong inclination to a

state of retirement.

Even at court he spent a

long time in prayer and often visited the church at the convent of Port Royal

founded by a relative, and which his father largely endowed.

Theobald took the

Cistercian habit at Vaux-de-Cernay in 1220 and was chosen abbot in 1235.

He lived in his monastery

as the servant of all, surpassing others in his love of poverty, silence and

prayer.

He was known to King St.

Louis IX who held him in high esteem and veneration.

Theobald died on December

8, 1247.

SOURCE : https://americaneedsfatima.org/articles/saint-theobald-of-marly

Reliques

de Saint Thibaut de Marly dans leur châsse. Elles étaient conservées à l'abri à

l'église St-Brice de Cernay-la-Ville lorsque j'ai obtenu du curé qu'elles

soient exposées à la vénération du public.

Relics

of Saint Thibaut de Marly in their shrine. They were kept in the church of

St-Brice in Cernay-la-Ville when I asked the parish priest to put them on

display.

San Teobaldo di

Marly Abate dei Vaux-de-Cernay

Festa: 8 dicembre

† Vaux-de-Cernay,

Francia, 8 dicembre 1247

Teobaldo, figlio dei

Signori di Marly, parente di Luigi VII, dapprima abbracciò il mestiere delle

armi, distinguendosi nei tornei, pur avendo una spiccata devozione verso la

Madre di Dio; poi nel 1226 veste l’abito cistercense nell’abbazia di

Vaux-de-Cernay. Nel 1235 viene eletto abate, incarico che tenne fino alla morte

avvenuta l’8 dicembre 1247. Si narra di lui due episodi significativi: la

preveggenza dei figli di san Luigi re di Francia e il fatto che aiutava i

muratori nei lavori di in gradimento del monastero. Il culto fu riconosciuto da

papa Clemente XI nel 1710. La memoria liturgica è presso l’Ordine Cistercense

l’8 luglio.

Martirologio

Romano: Presso Vaux-de-Cernay nel pressi di Parigi, san Teobaldo di Marly,

abate dell’Ordine Cistercense, che serviva i suoi confratelli svolgendo le

mansioni più umili.

Figlio di Bou-chard di Montmorency, signore di Marly, e di Matilde di Chateaufort, nipote del re Luigi VII, Teobaldo abbracciò dapprima il mestiere delle armi, distinguendosi nei tornei, cosa che non gli impedì di nutrire una grande devozione alla Madonna.

Nel 1226 prese l'abito cistercense nell'abbazia dei Vaux-de Cernay, appartenente alla congregazione di Savigny, che nel 1147 era passata in blocco all'ordine di Cìteaux, nella filiazione di Clairvaux. Fu formato alla vita religiosa dall'abate Tommaso (1212-1229). Nel 1230 fu nominato priore da Riccardo, succeduto a Tommaso, e alla sua morte, nel 1235, fu eletto abate. Egli veniva così ad esercitare un diretto superiorato sull'abbazia di Breuil-Benoit ed anche su quella femminile di Port-Royal, della quale suo padre era stato benefattore. Nel 1237 ebbe pure il governo dell'abbazia delle monache del Trésor, nella diocesi di Rouen. Nella nuova carica Teobaldo dette esempio di umiltà e di pietà, mantenendo la povertà negli abiti e in tutto il suo tenore di vita. Si racconta che aiutò i muratori trasportando pietre e calcina durante i lavori che fece eseguire per ingrandire una sala del monastero e per costruire una parte dell'edificio destinato ai fratelli conversi.

La fama della sua santità cominciò a diffondersi e pervenne alle orecchie del re s. Luigi, il quale dopo cinque anni di matrimonio con Margherita di Provenza era ancora senza figli. Si recò dunque con la moglie a trovare Teobaldo ai Vaux-de-Cernay e gli chiese di pregare Dio perché concedesse loro la grazia di avere dei figli. Una pia leggenda narra che il santo abate prese, come risposta, un cesto dal quale uscirono undici gigli di candore smagliante, simbolo che si riferiva agli undici figli che dovevano nascere dalla unione dei sovrani. Il pittore J. M. Vien ha riprodotto questa scena in un quadro eseguito nel 1774, destinato alla cappella del Petit Trianon a Versailles, dove si può vedere ancor oggi. Fu cosi che la regina Margherita dette alla luce, nel 1240, una bambina che ricevette il nome di Bianca.

Dopo dodici anni di fecondo governo abba-ziale, T. mori nella sua abbazia dei Vaux-de-Cernay, l'8 dic. 1247 e fu sepolto nella sala del capitolo. Sulla sua tomba fu posta una lastra di pietra sulla quale fu inciso un pastorale, con questa iscrizione:

Hic Jacet Theobaldus abbas.

La fama della sua santità portò grandi pellegrinaggi ai Vaux-de-Cernay, tanto che nel 1261, sotto la direzione dell'abate di Clairvaux, fu fatta la traslazione delle spoglie nella cappella dell'infermeria, accessibile a tutti. Una seconda traslazione ebbe luogo nel 1270, in un sepolcro costruito nella navata della chiesa, dove si leggeva questo epitafio:

Mille bicento septimo cum quadrageno caelo clarescit Theobaldus ubi requiescit.

Questa tomba fu profanata nel 1793. Si dice che alcune reliquie conservate nella chiesa di Cer-nay-la-Ville provengano da essa.

La festa di Teobaldo veniva celebrata nell'abbazia dei Vaux-de-Cernay e il suo culto fu riconosciuto dal papa Clemente XI, il 25 sett. 1710. Nel XVII sec. gli fu dedicato un altare nella chiesa dell'abbazia di Cìteaux.

Teobaldo è onorato nelle diocesi di Parigi e di Versailles. Nell'Ordine Cistercense se ne fa memoria nel Breviario in data 8 luglio.

Autore: Marie-Anselme Dimier

.jpg)