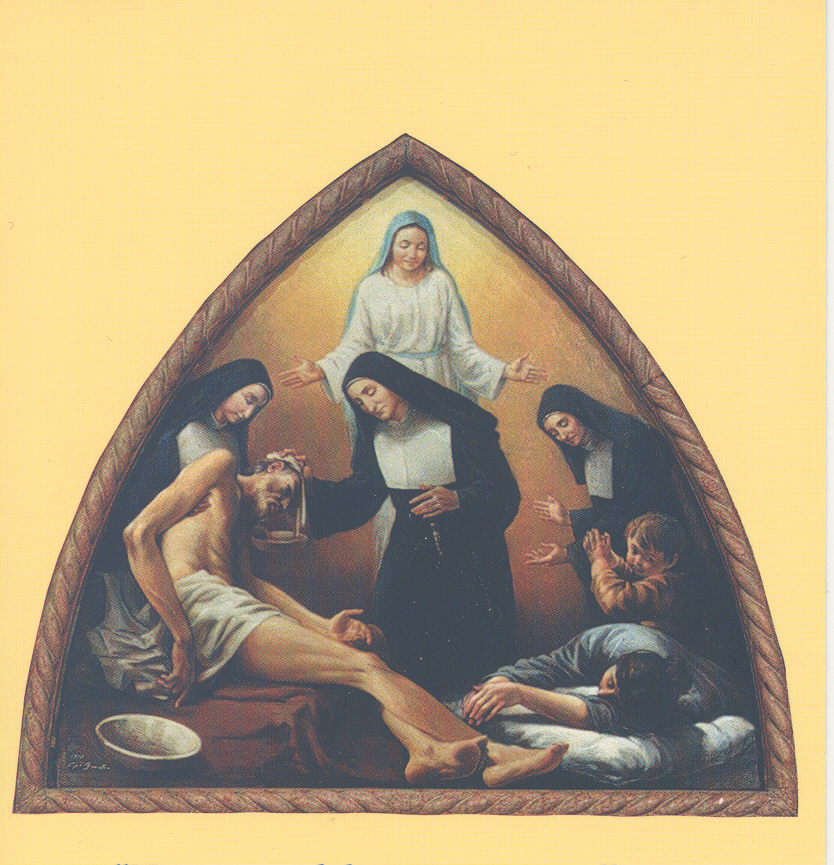

Bienheureuse Vincenza Maria Poloni

Fondatrice

des religieuses de la Miséricorde de Vérone (✝ 1855)

Fondatrice des

Sœurs de la Miséricorde de Vérone, Vincenza Maria Poloni (1802-1855), a été

béatifiée le 21 septembre 2008.

Blessed Luigia Poloni

Also

known as

- Mother

Vincenza Maria

- 11 November

- 10 September (Sisters of Mercy of Verona as the anniversary of the

profession of the first Sisters)

Profile

Baptized on the day of her birth, the youngest of the twelve children, she was raised in a

pious family, the daughter of a small businessman who ran a combination pharmacy and grocery in the heart of Verona, Italy. When her fathers died, Luigia took over the

family finances. Spiritual student of Blessed Charles Steeb. Nun. Co-founder, with Blessed Charles Steeb of the Sisters of

Mercy of Verona to work with

the elderly and with abandoned girls; the first group of

sisters organized on 2 November 1840, and made their first

profession on 10 September 1848. The Sisters continue their good work today in Italy, Germany, Portugal, Albania, Tanzania, Angola, Burundi, Argentina, Brazil, Chile, and have been joined

by the affiliated Laity of

Mercy.

Born

- 26 January 1802 in Verona, Italy

- 11 November 1855 in Verona, Italy of cancer

- 28 April 2006 by Pope Benedict XVI (decree on heroic virtues)

- Sunday 21 September 2008 by Pope Benedict XVI

- beatification recognition celebrated at Verona, Italy presided by Cardinal Angelo Amato

BEATA VINCENZA MARIA POLONI

(1802-1855)

Il

26 gennaio 1802, a Verona, all’attuale numero civico 8 di Piazza delle Erbe,

nasceva la Serva di Dio Vincenza Maria Poloni da Gaetano e Margherita Biadego.

Nel pomeriggio dello stesso giorno veniva battezzata nella Parrocchia di S.

Maria Antica presso le Arche Scaligere col nome di Luigia Francesca Maria.

Ultima

di dodici fratelli dei quali nove morirono in tenera età, Luigia crebbe in un

clima familiare permeato da solidi principi religiosi e da uno stile di

solidarietà verso i più deboli. Dai genitori assorbì il senso della fede, della

preghiera e della laboriosità e ricevette un grado di istruzione adeguato alla

sua condizione sociale.

Giovane

di aperto e di vivace ingegno, divenne il braccio destro della mamma nella cura

della casa, il sostegno insostituibile nell’educazione dei numerosi nipoti,

l’assistente premurosa di una cognata spesso malata e l’aiuto principale nel

negozio del padre. Anche Il fratello Apollonio, trovò nella sorella Luigia un

valido appoggio per la gestione e amministrazione della complessa attività

agricola in località Palazzina (Verona).

Sotto

la direzione spirituale del Beato Carlo Steeb il suo cuore andava assecondando

i richiami dello Spirito Santo che la conduceva con sempre maggior trasporto a

dedicare tempo ed attenzione alle persone anziane e malate croniche presso il

Pio Ricovero cittadino. Nel 1836, durante una terribile epidemia di colera,

diede prova di incondizionata abnegazione nel reparto detto “sequestro”

mettendo a repentaglio la sua stessa vita.

Intanto

la volontà di Dio andava facendosi sempre più chiara: gli anziani e i malati

costituivano il corpo di Cristo sofferente a cui si donava generosamente e al

quale voleva attrarre altre compagne.

Superate

le non poche resistenze poste dai famigliari che ritenevano ancora

indispensabile la sua presenza in famiglia, il 2 novembre 1840 la Poloni si

stabilì con tre compagne in due stanzette presso il Pio Ricovero per dedicarsi

a tempo pieno al servizio degli anziani e malati.

Gli

inizi delle opere di Dio sono sempre caratterizzati dallo zelo del donarsi e da

una generosa povertà scelta consapevolmente. Quelle quattro persone assunsero

subito lo stile di vita di una comunità religiosa scandita da un orario severo,

da fervente preghiera, e da un totale servizio di carità verso gli altri. Ben

presto si aggiunsero altre compagne, fu acquistata una casa, si ottennero le

autorizzazioni civili e canoniche e così il 10 settembre 1848 Luigia Poloni

insieme ad altre dodici sorelle emise i voti religiosi di povertà, castità ed

obbedienza assumendo il nome di Vincenza Maria.

L'Istituto

Sorelle della Misericordia di Verona diventava una realtà. Una nuova sorgente

di luce e di amore sgorgava in Verona, città di santi e beati.

Madre

Vincenza Maria, nei quindici anni da lei vissuti dopo la fondazione

dell’Istituto, esercitò con zelo ammirabile la sua missione di assistenza agli

anziani, malati e fanciulli orfani. Con la saggezza che derivava dal suo

temperamento, dall'esperienza di vita in famiglia e soprattutto dalla fedeltà

allo Spirito, reggeva la Comunità che, nel frattempo andava espandendosi

raggiungendo - alla sua morte - il numero di 48 sorelle.

Con

l’esempio della vita e con l’insegnamento, raccomandava alle sue figlie la

rettitudine nell’agire, la tenerezza verso le ammalate, la pazienza nelle

tribolazioni, l’umiltà nel riconoscere i propri errori, la carità verso il

prossimo, soprattutto verso i poveri. Era solita dire: “I poveri sono i

nostri padroni: amiamoli e serviamoli come serviremmo Gesù Cristo stesso in

persona”.

Sopportò

con fede e con fiducia nella divina Provvidenza difficoltà e sacrifici. Coltivò

la preghiera, l’amore all’Eucaristia, la devozione all’Addolorata, ai

Sacratissimi Cuori di Gesù e di Maria. Nutrì, inoltre, una particolare

devozione nei confronti di San Vincenzo De’ Paoli, il santo cui il Beato Carlo

Steeb si ispirò nello stendere le Regole per l’Istituto che stava per sorgere.

La

fama del nuovo Istituto si diffondeva anche fuori Verona e a Madre Vincenza

Maria giungevano ben presto richieste di sorelle per un servizio di

misericordia da altre città e paesi. Le prime comunità furono aperte a Cologna

Veneta, Montagnana, Zevio, Este e Monselice.

Negli

ultimi anni della sua vita, Madre Vincenza Maria venne colpita da un tumore

che, lentamente ma inesorabilmente, la consumava. Sopportò il dolore con

cristiana fortezza e in silenzio per non essere di peso alle sorelle. Si

sottopose all'intervento chirurgico e alla cura ancor più dolorosa del

'caustico' senza anestesia.

Trascorse

gli ultimi dieci giorni di vita in edificante preparazione alla morte,

confortata dalla presenza del suo direttore spirituale, don Carlo Steeb, che le

somministrò il sacramento degli infermi.

Entrò

nell'eternità alle ore 9 dell’11 novembre 1855 lasciando alle sue Figlie

il tesoro dei suoi esempi ed un mirabile testamento spirituale nel quale

raccomandava con tutte le forze la carità. Quelle parole sembrano scritte con

il suo sangue ed hanno ancor oggi il fascino di un eroismo raggiunto dal suo

impegno di conformità a Cristo. La sua figura costituisce una fulgida luce che

ci addita il cammino sicuro della santità.

Questa

perla non poteva rimanere nascosta per cui diciamo il nostro grazie alla Chiesa

che, dopo scrupoloso esame storico e teologico, ha riconosciuto ufficialmente

il 28 aprile 2006 l'esercizio delle virtù eroiche di madre Vincenza Maria

Poloni e il 17 dicembre 2007 la guarigione miracolosa di suor Virginia

Agostini avvenuta per sua intercessione nel 1939.

Oggi

la nostra gioia è piena perché madre Vincenza Maria è ufficialmente proclamata

Beata dalla Chiesa. Una nuova sorella ci viene offerta come esempio e come

protettrice.

BEATA VINCENZA MARIA POLONI

I testi che seguono

approfondiscono aspetti della vita, della spiritualità e della carità della beata Vincenza Maria Poloni che

hanno caratterizzato il suo modo di incarnare il carisma della misericordia.

Omelia alla beatificazione di Vincenza Maria Poloni di Mons. Angelo Amato.

Omelia alla beatificazione di Vincenza Maria Poloni di Mons. Angelo Amato.

Personalità e spiritualità della Poloni dalla Positio Poloni, Parte II, cap. XX

Serve una carezza Conferenza di A. Pronzato

Vincenza M. Poloni presentata all’USMI-CISM di VR relazione di sr. Annapia Paro

Vincenza M. Poloni Relazione di madre Teresita Filippi al ritiro

dei sacerdoti di Verona

Le virtù cardinali: prudenza, giustizia, fortezza, temperanza in Vincenza Maria Poloni Positio Poloni

Beata Vincenza Maria (Luigia)

Poloni Religiosa

Verona, 26 gennaio 1802 – 11 novembre 1855

Quando le prime Sorelle

della Misericordia giunsero a Mantova, verso la fine del 1800, avevano

sicuramente ancora vivo il ricordo di Madre Vincenza che nel 1855, dopo aver

inutilmente combattuto contro la malattia, le aveva lasciate a don Carlo Steeb,

ormai avanti con l’età, e alla loro forza interiore, la forza che lo Spirito

aveva suscitato in loro con la stessa vocazione alla vita religiosa.

Ma quel seme, che portava impresso in sé più che le parole l’esempio della

madre, fortificato come essa voleva nella preghiera, nell’abbandono alla

Provvidenza, in uno spirito di sacrificio e in uno stile ascetico, non poteva

non crescere forte e solido fino ai nostri giorni.

Ancora oggi le Sorelle della Misericordia sono presenti a Mantova:

nell’educazione con la scuola dell’infanzia “Mons. Martini”, nell’assistenza

agli anziani con la R.S.A. “Casa Pace”, con la comunità “Mons. Martini” di

piazza Stretta, con l’impegno nelle attività di pastorale della parrocchia del

Duomo e con il volontariato presso la Casa Circondariale di Mantova.

Qualche nota biografica

Madre Vincenza, al secolo Luigia Poloni, nacque a Verona, in piazza delle

Erbe, il 26 gennaio 1802 e fu battezzata lo stesso giorno nella vicina chiesa

di Santa Maria Antica alle Arche Scaligere.

Ultima di 12 figli, Luigia cresce in un ambiente cristiano e fervorosamente

impegnato nella carità. Il padre, droghiere, apparteneva alla Fratellanza cioè

a quella che oggi definiremmo una “associazione di volontariato” rivolta in

modo particolare ai concittadini che, a causa dei continui scontri tra

l’esercito francese e quello austriaco che allora si contendevano la città,

versavano nei più diversi bisogni.

L’attenzione agli altri, lo spirito di sacrificio, uno sguardo attento

accompagnato da mani operose, un servizio puntuale ma mai umiliante sono

sicuramente i tratti che Luigia ha acquisito con l’educazione, fondati su “quei

valori che danno credibilità e spessore alla fede”.

Nulla di eclatante e molta “ferialità” nei gesti di Luigia: la carità ha mille

nomi e altrettanti volti; come i cerchi di un’onda, si espande ovunque in ugual

misura ed è proprio per questo che tutti coloro che ne sono toccati

percepiscono che il cuore della carità è la gratuità.

Nella giovinezza Luigia, che aiuta il papà nelle attività caritative, conosce

don Carlo Steeb. Questi, proveniente dal luteranesimo, era divenuto cattolico

tutto d’un pezzo: sacerdote zelante soprattutto in campo caritativo. A lui, la

giovane Luigia confida le sue aspirazioni profonde, i desideri che la animano e

soprattutto quella costante ricerca della volontà di Dio che è il presupposto

di ogni cammino di santità.

Sarà proprio don Carlo a proporle, dopo averla messa a lunga prova nel servizio

alle persone anziane e ammalate del ricovero cittadino, di diventare

“Fondatrice” di un Istituto religioso che si prendesse cura dei “poveri e

bisognosi di aiuto”. “Mani pietose” - la chiamava don Carlo - quella famiglia

di Sorelle della Misericordia che da molto tempo era il suo desiderio per

concretizzare e rendere visibile la sua esperienza interiore: la misericordia.

A questo si è sentita chiamata Luigia che dice il suo sì a Dio con la

professione religiosa il 10 settembre 1848 in cui assume il nome di Vincenza

Maria.

Il carisma della misericordia

Don Carlo Steeb, scrivendo la regola per le religiose dell’Istituto, evidenzia

nel mistero dell’Incarnazione e della Redenzione, il modello più alto per

coniugare la misericordia. Gesù Cristo “l’unigenito Figlio di Dio” per amore

dell’umanità si fa “carne” e risolleva l’uomo portandolo alla piena comunione

con Dio.

Misericordia è proprio un movimento di discesa e di ascesa, un “annullare le

distanze”, un farsi “tutto a tutti pur di salvare a ogni costo qualcuno” -

usando le parole dell’apostolo Paolo -, quel rendersi “prossimi” che permette di

comprendere fino in fondo la vita dell’altro per rivelargli la profonda dignità

dell’essere “figli di Dio” che è la grandezza della persona umana. Misericordia

è appassionarsi all’uomo; è “curvarsi” su di lui nella certezza che il servizio

è rivolto a Cristo stesso.

Una santità a misura d’uomo

Una straordinaria ordinarietà. “Un giorno di ordinaria follia” l’avrebbe

chiamato il regista Joel Schumacher… solo che la follia dei giorni di madre

Vincenza, il cui regista era solo Dio, non era che l’amore in “frammenti”. Una

carità spicciola, concreta, fatta più di gesti che di parole, obbediente alla

parola evangelica: “l’avete fatto a me”.

Un percorso, quello di madre Vincenza, che conosce solo tre “segnaletiche”: una

profonda vita interiore che fa di Cristo il perno della ruote della sua vita;

un grande amore a Dio e all’Eucaristia, per cui la preghiera scandisce le ore

del suo donarsi come il sole le ore di un giorno; e infine uno stile di umiltà,

semplicità e carità che orienta l’agire solo a Dio, amato e servito nel

prossimo sofferente.

Oggi le Sorelle della Misericordia, oltre che in Italia sono presenti in

Germania, Portogallo, Albania, Tanzania, Angola, Burundi, Argentina, Brasile,

Cile. Accanto alle religiose, ormai da alcuni anni sta crescendo anche la famiglia

dei Laici della Misericordia: uomini e donne che traducono la tenerezza di Dio

nella famiglia, nei luoghi di lavoro e di impegno sociale secondo la comune

logica di sempre: il qui e ora.

Il Rito di Beatificazione della

Venerabile Serva di Dio ha avuto luogo a Verona domenica 21 settembre 2008.

Rappresentante del Santo Padre è stato il Prefetto della Congregazione delle

Cause dei Santi.

La Congregazione delle Sorelle della Misericordia di Verona la festeggia il 10

settembre.

Madre

Vincenza M. Poloni

Madre Vincenza Maria Poloni, al secolo Luigia, nasce

a Verona il 26 gennaio 1802. La sua casa è situata in Piazza delle Erbe,

cuore della città, dove i genitori gestiscono una drogheria-farmacia. La

famiglia, ispirata a profondi principi cristiani e provata da parecchi eventi

dolorosi, è per Luigia l’ambiente stimolante e formativo. E’ la madre la sua

prima formatrice. Il padre, droghiere e farmacista, assieme alla moglie, dà

esempio di virtù cristiane e sociali, prestandosi come membro stimato e

influente del gruppo di coloro che sostengono la Pia Casa di Ricovero.

L’intelligenza pratica, concreta e perspicace di Luigia, la riservatezza e la

cortesia che le sono proprie, favoriscono in lei l’attitudine al servizio

attento e gratuito. Negli anni più belli della sua giovinezza essa lo offre ai

fratelli in seria necessità e ai numerosi nipoti che la considerano come una

“mamma”.

Dopo la morte del padre, gravi problemi economici scuotono l’equilibrio della

famiglia, per cui Luigia mette in atto anche le sue capacità amministrative e

direttive senza trascurare la frequenza, come volontaria, alla Pia Casa di

Ricovero, dove assiste le malate croniche nelle infermerie. Nel 1836, presta il

suo servizio volontario anche alle colerose accolte nell’ambiente d’isolamento

a loro destinato.

E’ guidata spiritualmente da don Carlo Steeb, suo confessore, al quale confida

il suo desiderio di consacrarsi totalmente al Signore. Lui la fa attendere a

lungo e, alla fine, le rivela: “Figlia mia, il Signore vi vuole

fondatrice di un Istituto di Sorelle della Misericordia, nessuna difficoltà vi atterrisca

o arresti; a Dio nulla è impossibile”. Luigia accoglie con timore

la proposta e, con semplicità e confidenza filiale nel Padre misericordioso,

risponde: “Io sono la più inetta delle creature, ma il Signore si serve, alle

volte, di strumenti debolissimi per le opere sue: sia fatta dunque la sua

volontà”.

Il 2

novembre 1840, sostenuta e accompagnata da don Carlo Steeb,

Luigia con alcune altre compagne dà inizio all’Istituto Sorelle

della Misericordia. Il 10 settembre 1848 esse emettono la

professione religiosa: ricevono l’abito religioso, il crocefisso, la corona del

rosario e la Regola. A ciascuna è dato un nome nuovo, simbolo della nuova vita

consacrata a Dio.

Il suo servizio, umile e prezioso, presso le persone anziane e le ragazze

abbandonate, trova la sua più alta espressione in quello di madre e maestra di

numerose giovani che, alla sua scuola, imparano a consacrare, in umiltà, semplicità e carità la loro vita a Dio come sorelle della

misericordia.

Madre Vincenza Maria Poloni muore l’11 novembre 1855 lasciando come suo Testamento spirituale, espressione del suo affetto per

le sorelle, una sola cosa: la carità.

Viene dichiarata beata il 21 settembre 2008 con decreto di papa Benedetto XVI.

La sua festa

liturgica si

celebra il 10 settembre, giorno della prima professione di madre Vincenza Maria

Poloni e di 12 sue sorelle nel 1848.

Preghiera di intercessione alla beata Vincenza Maria Poloni, fondatrice delle

Sorelle della Misericordia, per ottenere grazie

Beata Vincenza María

(Luigia) Poloni

«Solidaridad

y fe al servicio de los débiles»

MADRID,

domingo 11 noviembre 2012 (ZENIT.org).- Ofrecemos el santo

del día por nuestra colaboradora Isabel Orellana Vilches. Esta vez es la beata

italiana Vicenta María, oriunda de Verona, fundadora de las Hermanas de la

Misericordia.

Nació en

Verona (Italia) el 26 de enero de 1802. Creció en medio del infortunio alentada

por la robusta fe de sus padres. Inteligente y capaz, sensible ante las

adversidades, supo ser motivo de descanso para su generosa familia cuando de

doce hijos habidos en el seno de su hogar, fueron muriendo uno tras otro

sobreviviendo tres, y sostuvo los negocios familiares con gran talento y

agudeza.

De su padre,

integrado en una asociación benéfica, aprendió la riqueza que esconde el

desprendimiento acogiéndolo para sí. Su discreción y espíritu de servicio

fueron apreciados tanto en el comercio que regentaba como en el asilo de Verona

donde realizaba labores de voluntariado con los ancianos. Conocía en carne propia

el zarpazo del sufrimiento, su valor purificativo, el cúmulo de enseñanzas que

conlleva humanas y espirituales, y había adquirido el sentimiento de

solidaridad universal que aglutina a quienes han pasado por él. Sus entrañas de

misericordia serían manifiestas de forma singular en la obra que le aguardaba y

de la que sería artífice.

Fue Carlos

Steeb, su director espiritual, quien se percató de la grandeza humana y

espiritual de la joven que tenía en la oración uno de los pilares de su vida, y

entrevió la misión a la que estaba destinada. Atento a los signos, como es

propio de los grandes apóstoles, la alentaba a seguir el sendero de la

perfección a la espera de que se manifestase la voluntad divina sobre ella.

Durante la epidemia de cólera fue evidente que la acción de la futura fundadora

no era un acto solidario, sino que iba acompañada de un cariz de ternura con

los damnificados en el que latía el amor divino.

Carlos Steeb

que conocía su valía y era sabedor de las virtudes que le adornaban, le propuso

fundar el Instituto de Hermanas de la Misericordia, que ella emprendió

humildemente en 1840, sintiendo el peso de su indigencia y confiada en la

gracia de Dios: «… El Señor se

sirve, a veces, de los instrumentos más débiles para llevar a cabo sus designios:

que se cumpla su voluntad», hizo notar. Volcada

durante quince años en niños, ancianos y enfermos, desahuciados y abandonados,

culminó su vida, tras un cáncer de mama que no superó, el 11 de noviembre de

1855.

El beato P.

Steeb no dejó abandonadas a las religiosas sino que sostuvo la obra hasta su

muerte. Vicenza fue beatificada el 21 de septiembre de 2008.

NOVIEMBRE 11, 2012 00:00ESPIRITUALIDAD Y ORACIÓN