Ambito

calabrese, Gioacchino da Fiore con l'aureola (1573), affresco;

Santa Severina, Concattedrale di Sant'Anastasia

Gioacchino da Fiore, fresco, 1573, Cathedral of Santa Severina, Calabria, Italy

Ambito

calabrese, San Francesco da Paola e Gioacchino da Fiore con

l'aureola (1573), affresco; Santa Severina, Concattedrale di Sant'Anastasia

Bienheureux Joachim de

Flore

Abbé (+ 1202)

- site de la famille cistercienne

"Né en Calabre, Joachim fut d'abord page à la cour de Roger de Sicile. Après un voyage en Terre Sainte, il se fit prédicateur ambulant.

Il entra chez les Cisterciens de Sambucina, puis devint abbé de Corazzo en 1177. Il quitta sa charge et devint solitaire non loin de l'abbaye.

En 1183, il s'installa à Flore avec quelques compagnons. La règle de vie qu'il rédigea était plus rigoureuse que celle des cisterciens, et en 1194 il se sépara pour créer un l'Ordre de Flore. Les Constitutions furent approuvées par le pape Célestin III en 1196. On estime qu'il initia ainsi le premier mouvement de réforme que connut l'Ordre Cistercien dans sa longue existence."

- texte envoyé par Jean Devriendt, thèse de théologie 2001

"...Il a aussi pris part aux querelles de son temps au sujet de la

Trinité. Sa théologie trinitaire fut condamnée et jugée hérétique par le

Concile de Latran IV en 1215, cependant, pour ses vertus et la qualité de sa

vie monastique, Honorius III le déclara 'bienheureux' en 1223..."

SOURCE : https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1242/Bienheureux-Joachim-de-Flore.html

Bienheureux Joachim de

Flore.

Né en Calabre, Joachim

fut d'abord page à la cour de Roger de Sicile. Après un voyage en Terre Sainte,

il se fit prédicateur ambulant.

Il entra chez les

Cisterciens de Sambucina, puis devint abbé de Corazzo en 1177. Il quitta sa

charge et devint solitaire non loin de l'abbaye.

En 1183, il s'installa à

Flore avec quelques compagnons. La règle de vie qu'il rédigea était plus

rigoureuse que celle des cisterciens, et en 1194 il se sépara pour créer un

l'Ordre de Flore. Les Constitutions furent approuvées par le pape Célestin III

en 1196. On estime qu'il initia ainsi le premier mouvement de réforme que

connut l'Ordre Cistercien dans sa longue existence.

Après sa mort en 1202,

l'Ordre continua à prospérer et à fonder de nouvelles maisons, mais uniquement

dans la péninsule italienne. Cette vitalité extraordinaire fit que l'ordre

compta jusqu'à 40 maisons et quelques monastères féminins vers 1250.

Malheureusement, suite à

l'instabilité politique consécutive à la mort de Frédéric II en 1250, suite à

l'apparition des ordres mendiants comme les Franciscains, suite à la commende

qui fut introduite dans certains monastères... nombre de monastères vécurent

une lente agonie avant leur extinction définitive.

Les quelques communautés

qui survécurent se rattachèrent à l'Ordre de Cîteaux en 1570, avec

l'approbation du pape Saint Pie V.

Seules Flore et Fonte

Laureato subsistèrent à la fin du XVIIIème siècle. Elles disparurent à

leur tour sous le régime napoléonien d'Italie (1806-1809).

SOURCE : http://www.abbayes.fr/histoire/cisterciens/joachim_de_flore.htm

Medieval engraving of Joachim of Fiore (also known as Joachim of Flora), a benedictine monk and milenarist philosopher. 15th-century woodcut

Bienheureux Joachim de

Flore Abbé (env.1130-1202)

Le 30 mars 1202 meurt

dans l’ermitage calabrais de Saint Martin à Pietrafitta Joachim de Flore, moine

cistercien, puis fondateur d’un Ordre qui porta son nom.

Joachim naquit à Celico,

en Calabre, vers 1130. À 30 ans environ, il quitta sa profession pour se rendre

en Terre Sainte, où il se mit à approfondir ce goût des Écritures qu’il

n’abandonna plus jamais.

De retour dans sa patrie,

après un temps passé en ermitage, il entra chez les cisterciens de Corazzo, où

il devint abbé en 1177. Mais bien vite, Joachim se convainquit du fait que le

monachisme traditionnel n’était plus en mesure de faire face à la crise que

traversait alors la société civile autant que le monde ecclésiastique. C’est la

raison qui le poussa à créer, avec quelques compagnons et la protection des

empereurs normands de Sicile, un Ordre nouveau, dépendant du monastère de San

Giovanni in Fiore. Attaqué par les cisterciens, qui se sentaient trahis par

leur abbé calabrais, mais défendu par des papes et des empereurs, Joachim

mourut dans l’ermitage où il avait décidé de vivre ses derniers jours : il

laissait un trésor inestimable et particulièrement original de commentaires

bibliques.

Témoin d’une radicale

pauvreté évangélique, prédicateur d’une Église humble et « servante du Seigneur

» au milieu de la violence des Croisades, Joachim entra dans l’histoire pour sa

théologie animée d’un grand souffle trinitaire, et surtout pour ses prophéties

sur l’imminence de « l’époque de l’Esprit », qui inspireront bien des

mouvements de réforme religieuse au XIII è siècle.

Lecture

Mais nous qui sommes les

derniers quant aux mérites et dans le temps, que pouvons-nous offrir de plus

quand la grande abondance des dons de celui qui nous a précédés est déjà

anticipée ? Rien à dire à cet égard, aucun besoin ne nous menace ; il reste,

toutefois, une sorte de poids que nous aussi, les derniers, nous avons à

porter. Il nous revient la charge d’exhorter l’Église à l’écoute ; de

l’exhorter à ouvrir les yeux ; de l’exhorter à faire retour sur elle-même, pour

chercher l’unité puisque, absorbée par de multiples distractions, elle a perdu

de son élan. Il faut l’exhorter, dis-je, à faire retour sur soi, à être

vigilante et à demeurer en son sein, pour qu’elle tourne son oreille vers les

épithalames.

Car il est proche le

temps des noces : qu’elle oublie son peuple et la maison de son père ! Ses

lampes allumées, qu’elle ouvre la cérémonie nuptiale !

(Joachim de Flore,

Prologue du Manuel sur l’Apocalypse)

SOURCE : http://jubilatedeo.centerblog.net/6573255-Les-saints-du-jour-29-Mai

Deux erreurs de Joachim

de Flore (†1202)

Première erreur : l'idée

d'un rythme trinitaire de l'histoire. Cette erreur a été corrigée par saint

Bonaventure (†1274).

« A l'époque de

saint Bonaventure, un courant de Frères mineurs, dits "spirituels",

soutenait qu'avec saint François avait été inaugurée une phase entièrement

nouvelle de l'histoire, et que serait apparu l'"Evangile éternel",

dont parle l'Apocalypse, qui remplaçait le Nouveau Testament. [...]

A la base des idées de ce

groupe, il y avait les écrits d'un abbé cistercien, Joachim de Flore, mort en

1202. Dans ses œuvres, il affirmait l'existence d'un rythme trinitaire de

l'histoire. Il considérait l'Ancien Testament comme l'ère du Père, suivie par

le temps du Fils et le temps de l'Eglise. Il fallait encore attendre la

troisième ère, celle de l'Esprit Saint. [...] Joachim de Flore avait suscité

l'espérance que le début du temps nouveau aurait dérivé d'un nouveau

monachisme.

Il est donc

compréhensible qu'un groupe de franciscains pensait reconnaître chez saint

François d'Assise l'initiateur du temps nouveau et dans son Ordre la communauté

de la période nouvelle - la communauté du temps de l'Esprit Saint, qui laissait

derrière elle l'Eglise hiérarchique, pour commencer la nouvelle Eglise de

l'Esprit, qui n'était plus liée aux anciennes structures.

Il existait donc le

risque d'un très grave malentendu sur le message de saint François, de son

humble fidélité à l'Evangile et à l'Eglise, et cette équivoque comportait une

vision erronée du christianisme dans son ensemble.

Saint Bonaventure, qui,

en 1257, devint ministre général de l'Ordre franciscain, se trouva face à une

grave tension au sein de son Ordre même, précisément en raison de ceux qui

soutenaient le courant mentionné des "Franciscains spirituels", qui

se référait à Joachim de Flore. [...]

Saint Bonaventure

repousse l'idée du rythme trinitaire de l'histoire. Dieu est un pour toute l'histoire

et il ne se divise pas en trois divinités. En conséquence, l'histoire est une,

même si elle est un chemin et - selon saint Bonaventure - un chemin de progrès.

Jésus Christ est la

dernière parole de Dieu - en Lui Dieu a tout dit, se donnant et se disant

lui-même. Plus que lui-même, Dieu ne peut pas dire, ni donner. L'Esprit Saint

est l'Esprit du Père et du Fils. Le Seigneur dit de l'Esprit Saint:

"...il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit" (Jn 14, 26);

"il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître" (Jn 16,

15). Il n'y a donc pas un autre Evangile, il n'y a pas une autre Eglise à

attendre. L'Ordre de saint François doit donc lui aussi s'insérer dans cette

Eglise, dans sa foi, dans son organisation hiérarchique.

Cela ne signifie pas que

l'Eglise soit immobile, fixée dans le passé et qu'il ne puisse pas y avoir de

nouveauté dans celle-ci. "Opera Christi non deficiunt, sed proficiunt",

les œuvres du Christ ne reculent pas, ne disparaissent pas, mais elles

progressent", dit le saint dans la lettre De tribus quaestionibus. »[1]

Deuxième erreur : l'usage

de ce qui est commun aux trois personnes divines (par exemple l'essence) pour

désigner en particulier une de ces personnes. Cette erreur a été corrigée par

saint Thomas d'Aquin (†1274).

« L'abbé Joachim est

tombé dans l'erreur; il affirmait que, si l'on dit: "Dieu engendre

Dieu", on peut tout aussi bien dire "L'Essence engendre

l'essence". Il considérait, en effet, qu'en raison de la simplicité divine,

Dieu n'est pas autre chose que l'essence divine. En cela, il s'abusait [...] Ce

qui est propre aux personnes peut ainsi s'attribuer au sujet "Dieu",

et l'on peut dire: "Dieu est engendré ou engendre", comme on l'a vu

précédemment. Mais le terme d'essence ne possède pas, par son mode de

signifier, d'aptitude à désigner la personne, car il signifie l'essence comme

une forme abstraite. »[2]

« Pour exprimer l'unité

entre l'essence et la personne, les saints Docteurs ont parfois forcé leurs

expressions au-delà des limites requises pour la propriété du langage. De

pareilles formules ne sont pas à généraliser, mais plutôt à expliquer;

c'est-à-dire qu'on expliquera les termes abstraits par des termes concrets, ou

même par des noms personnels.»[3]

[1] Benoit

XVI, audience du 10 mars 2010

[2] Saint

Thomas d'Aquin, Somme Théologique, I Qu.39 a.5, r

[3] Saint

Thomas d'Aquin, Somme Théologique, I Qu.39 a.5, s1

Extraits présentés par F.

Breynaert

SOURCE : http://it.mariedenazareth.com/17916.0.html?&L=0

ad

comprehensionem trina figura Trinitatis secundum Ioachim abbatum Fiorensis

Explication

du triangle trinitaire de Joachim de Flore

Bienheureux Joachim de Flore (+

1202)

Joachim naquit à Celico,

en Calabre, vers 1130. À 30 ans environ, il quitta sa profession pour se rendre

en Terre Sainte, où il se mit à approfondir ce goût des Écritures qu’il

n’abandonna plus jamais. De retour dans sa patrie, après un temps passé en

ermitage, il entra chez les cisterciens de Corazzo, où il devint abbé en 1177.

Mais bien vite, Joachim se convainquit du fait que le monachisme traditionnel

n’était plus en mesure de faire face à la crise que traversait alors la société

civile autant que le monde ecclésiastique. C’est la raison qui le poussa à

créer, avec quelques compagnons et la protection des empereurs normands de

Sicile, un Ordre nouveau, dépendant du monastère de San Giovanni in Fiore.

Attaqué par les cisterciens, qui se sentaient trahis par leur abbé calabrais,

mais défendu par des papes et des empereurs, Joachim mourut dans l’ermitage où

il avait décidé de vivre ses derniers jours : il laissait un trésor inestimable

et particulièrement original de commentaires bibliques. Témoin d’une radicale

pauvreté évangélique, prédicateur d’une Église humble et « servante du Seigneur

» au milieu de la violence des Croisades, Joachim entra dans l’histoire pour sa

théologie animée d’un grand souffle trinitaire, et surtout pour ses prophéties

sur l’imminence de « l’époque de l’Esprit », qui inspireront bien des

mouvements de réforme religieuse au XIII è siècle.

SOURCE : http://www.religion-orthodoxe.eu/article-bienheureux-joachim-de-flore-1202-75033599.html

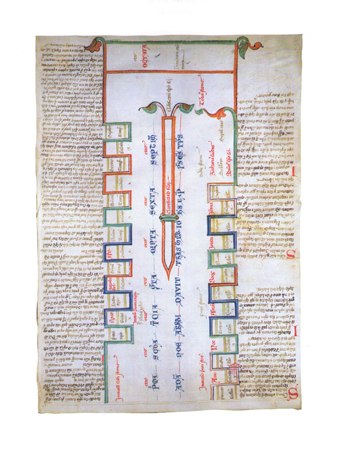

Tabla XII del manuscrito "Liber Figurarum", "Libro de las Figuras" del Abad Joaquin de Fiore (1135-1202) con la "Disposición simbólica del Nuevo Orden -Monástico- en la Tercera Edad", "La Era del Espíritu Santo". Manuscritos en el Tiempo Liber Figurarum Tabla XII

L'Ordre du Troisième Âge, Liber Figurarum

L'Arbre de l'Humanité, Liber Figurarum

Libro

de las Figuras del Abad Joaquin de Fiore (1135-1202) con el "Arbol

de la Humanidad: De Adán a la Segunda Venida de Jesús Cristo".

Les Temps de l'Histoire, Liber Figurarum

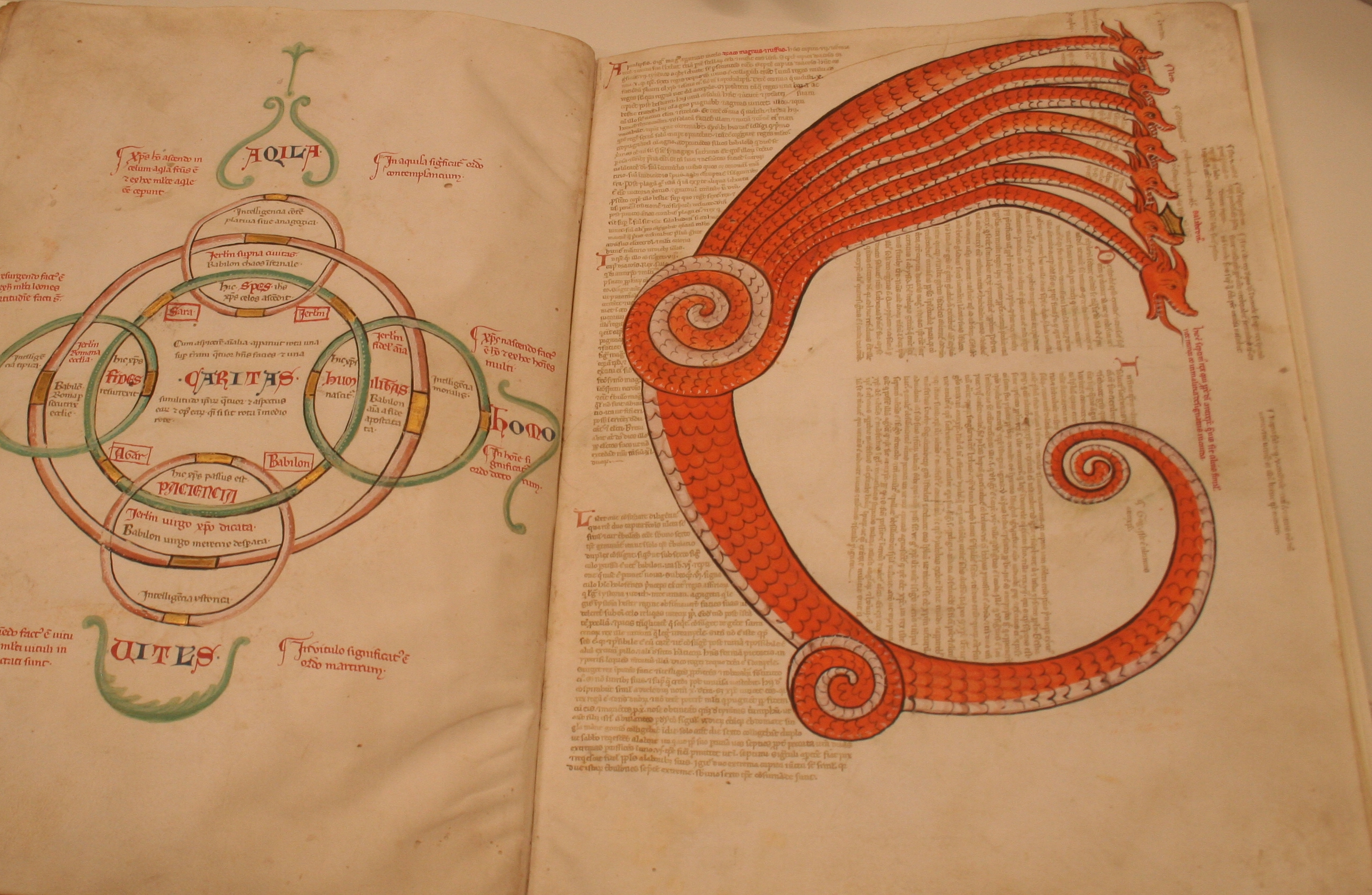

Pagina Liber Figurarum, Drago dalle sette teste

Tabla XIb del manuscrito "Liber Figurarum", "Libro de las Figuras" del Abad Joaquin de Fiore(1135-1202) simbolizando en tres círculos la "Santísima Trinidad". El círculo de color verde simboliza al "Padre", el círculo de color azul simboliza al "Hijo",el círculo de color rojo simboliza al "Espíritu Santo". Las Cuatro Letras "IEVE", trasnscripción en latín del divino "Tetragrammaton", hacen referencia a: La "I" al "Padre", la "V" al "Hijo" y la "E" al "Espíritu Santo". La duplicidad de la "E" corresponde a que "El Espíritu Santo" procede del "Padre" y del "Hijo".

Joachim de Flore

Joachim de Flore

(Gioacchino da Fiore), né à Celico (Calabre) vers 1132/1135, du notaire Mauro

et de son épouse Gemma, est page du roi Roger II de Sicile, avant d'être, à son

tour, notaire à Palerme (1156).

Vers 1159, au cours d'un

pèlerinage en Terre Sainte, il guérit miraculeusement d'une maladie épidémique

et reçoit une révélation sur le mont Thabor ou sur le Mont des Oliviers, ce qui

le décide à se faire prédicateur ambulant. En 1168, après une retraite dans

divers ermitages, il devient prêtre cistercien à la Sambucina au nord de

Cosenza.

En 1177, il est abbé du

monastère de Corazzo qu’il fait passer sous la règle de Cîteaux.

En 1186, il se trouve

avec le pape Urbain

III dans Vérone assiégée par l’empereur Frédéric Barberousse.

En 1188, Clément

III le relève de sa charge, à sa demande, pour qu'il puisse se consacrer

à ses études.

Devenu ermite à

Pietralata, Joachim est rejoint par des disciples avec lesquels il fondera

l'abbaye de San Giovanni in Fiore (Saint-Jean-de-Flore) en 1189, puis l'ordre

de Flore en 1191 dont les constitutions seront approuvées par Célestin

III en 1196. L'ordre, protégé par l’empereur Frédéric II (1220-1250),

comptera 40 maisons et quelques monastères féminins vers 1250.

En 1198, le pape Innocent

III nomme le vieil abbé "prêcheur de la croisade (4e) pour le Sud

de l’Italie".

En 1200, Joachim soumet

publiquement tous ses écrits à Innocent III.

La vision prophétique de

Joachim de Flore se fonde sur la correspondance entre les trois personnes de

la Trinité,

trois périodes historiques et trois types d’hommes :

- l’âge du Père (de la

création à la naissance du Christ) correspond au règne des laïcs mariés, de la

Loi, de la matière ;

- l’âge du Fils

correspond à celui des clercs et de la Foi ;

- bientôt viendra l’âge

de l’Esprit, où régnera sur terre un nouvel ordre monacal (règne des saints).

Libérés de la lettre (Loi) et de la doctrine (Foi) et convertis à la pauvreté

évangélique (Joachim de Flore dénonce la simonie des clercs et l’invasion du

Temple par les marchands), les hommes vivront selon l’Esprit. L’Eglise

charnelle "dite de Pierre" (Ecclesia carnalis) se convertira en

Eglise spirituelle "dite de Jean" (Ecclesia spiritualis). Joachim,

qui croit au symbolisme des nombres et des figures géométriques, fixe à 1260 le

début de cet âge : 1260 = 42 générations de 30 ans depuis la naissance de

Jésus. Il prend au pied de la lettre les signes des temps dont il est question

dans l'Apocalypse de saint Jean. Au douzième chapitre de la Révélation, il est

question d'un dragon à sept têtes ; Joachim voit en Saladin qui enlève

Jérusalem aux Croisés en 1187, la sixième tête du dragon (la septième devant

être l'antéchrist, le

dernier persécuteur de l'âge du Fils). 1

Joachim de Flore meurt à

San Martino di Giove (Canale) le 30 mars 1202.

L’influence de Joachim de

Flore est immense dès le XIIIe siècle.

En 1215, le concile

de Latran IV condamne son Livre sur la Trinité mais ne

censure pas sa pensée dans son ensemble.

La doctrine de ses

disciples (appelés joachimites), formulée notamment dans l’Introduction à

l’Évangile éternel (1254) du franciscain Gherardo (Gérard) de Borgo San

Donnino (une compilation des oeuvres de Joachim), est interdite.

La commission d’Anagni,

en 1255, ne condamne pas les œuvres de Joachim de Flore, mais seulement

l’interprétation de San Donnino qui effraie l’institution ecclésiastique et

jette le discrédit sur la pensée de Joachim suspecté d'être un juif converti.

Les ordres mendiants

nouvellement constitués, et surtout les franciscains, croient se reconnaître

dans les moines de l’âge annoncé et, à l’approche de 1260, un mouvement

apocalyptique secoue l’Europe.

En cette année 1260,

donnée par Joachim de Flore comme début du règne des Saints, Gherardo Segarelli

fonde à Parme le groupe des apostoliques convaincu d’être le véritable ordre

mendiant qui ouvrira les portes du troisième âge. Une partie des spirituels

franciscains, que la papauté condamnera sous le nom de "fraticelles" 3,

leur est acquise.

En 1263, le concile

d'Arles, présidé par Florentin, archevêque d'Arles, condamne la doctrine de

l'Evangile éternel de Joachim de Flore.

En 1286, Honorius

IV ordonne de poursuivre la secte des apostoliques de Parme et

interdit de leur accorder l’aumône.

En 1287, le concile de

Würzburg condamne les apostoliques et les bégards.

Vers 1295, le franciscain

languedocien, Pierre de Jean Olivi (ou Olieu), reprend les conceptions de

Joachim dans "Lectura super Apocalypsim".

Le 18 juillet 1300,

Gherardo Segarelli, fondateur du groupe des apostoliques de Parme, est conduit

sur le bûcher.

Un de ses partisans,

Dolcino Tornielli de Novare, radicalise le mouvement apostolique. Il reprend la

prophétie joachimite et la rectifie. Trois périodes se sont partagé le passé :

- la première comprend

tout l’Ancien Testament ;

- la deuxième, qui va de

la venue du Christ jusqu’au pape Sylvestre

Ier, est marquée par la pénitence ;

- la troisième s’étend de

Sylvestre à Segarelli : c’est la phase de décadence de l’Église.

Une quatrième période

verra la chute de l’Église corrompue, la destruction des prêtres et des moines

et le triomphe des humbles qui ont en eux l’Esprit saint.

En 1307, les apostolici

(apostoliques), retranchés dans le Valsesia depuis 1304, sont finalement

capturés par l'armée conduite par les évêques de Novare et de Verceil : le 23

mars, Fra Dolcino (Dulcin) Tornielli est pris ; condamné comme hérétique, il

sera brûlé le 1er juin.

Adversaire des vaudois

[groupe des Pauvres du Christ ou Pauvres de Lyon fondé par Pierre Valdo (ou

Valdès ou Vaudès) dit Pierre de Vaux] qu'il trouvait aussi dangereux que

les patarins (cathares

d'Italie), Joachim n’aurait certainement pas approuvé les fraticelles (moines

franciscains hérétiques et schismatiques), les béguins de Provence et les

compagnons de Fra Dolcino (dulcinistes ou dolciniens) qui fondèrent sur ses

écrits une véritable révolte contre la Babylone romaine. Ses moines du

troisième âge ne sont ni les frères prêcheurs de Dominique ni

les frères mineurs de François,

mais de purs contemplatifs.

Quand l’ordre de Flore

s’éteint au XVIe siècle, la tentation millénariste resurgit chez les anabaptistes.

Les communautés sont rattachées à l'Ordre de Cîteaux en 1570, avec l'approbation

du pape Pie

V. Seules celles de Fiore et de Fonte Laureato subsistent à la fin du

XVIIIème siècle avant de disparaître sous le régime napoléonien d'Italie

(1806-1809).

Il nous reste de l'abbé

Joachim un certain nombre d'écrits :

- Ceux qui ont été

imprimés ont pour titre : Concordia Novi et Veteris Testamenti (Concordance

de l'Ancien et du Nouveau Testament),"Expositio in Apocalypsim (Commentaire

sur l'Apocalypse), Psalterium decem cordarum (Psautier décacorde)

et Tractatus supra quatuor Evangelia (Le traité sur les quatre

Evangiles) laissé inachevé ; les Commentaires sur Isaïe et sur Jérémie qui

lui ont été attribuées à tort au Moyen Âge, sont postérieurs et donc

apocryphes.

- Parmi ses opuscules

manuscrits, citons : Genealogia [une note, datée "1176",

dans laquelle Joachim présente l’une de ses idées maîtresses en philosophie de

l’histoire : celle de la concordance (concordia). L’histoire y est conçue comme

un arbre double : un figuier, représentant l’Ancien Testament, est greffé sur

une vigne, représentant le Nouveau Testament. Le figuier pousse durant

quarante-deux générations, d’Abraham à Azarias. La vigne greffée se prolonge, à

son tour, en se superposant au figuier le long de vingt et une générations qui

correspondent au segment de l’histoire qui court d’Azarias à Jésus Christ.

Ensuite, elle monte seule durant quarante-deux autres générations, de la

première venue du Christ jusqu’à son retour à la fin des temps 2], Prophetiae

et expositiones sibyllarum, Excerptiones e libris Joachimi de mundi fine, Epistolae

Joachimi de suis prophetiis et Revelationes.

Thomas

d'Aquin (1225-1274) réfute les théories de Joachim de Flore dans

sa Somme théologique.

L'écrivain italien, Dante

Alighieri (1265-1321), situe au "ciel du Soleil" dans la

"deuxième couronne de lumière, la flamme de l'abbé calabrais Joachim en

qui souffla l'esprit de prophétie". (La Divine Comédie, Paradis, XII,

139-141)

Joachim de Flore, dont le

culte, à un rang équivalent à celui de bienheureux, a été autorisé, au sein des

ordres de Cîteaux et de Flore, le 2 mars 1223, par le pape Honorius

III, est fêté le 29 mai.

Citations

L'argument fondamental de

sa doctrine (la doctrine de Joachim de Flore, ndlr), était que l'ère chrétienne

devait finir vers l'année 1260 et qu'une ère nouvelle devait alors commencer,

sous les auspices d'un autre révélateur, qui viendrait apportant aux peuples un

autre Evangile. Ainsi, disait-il, les trois personnes divines se sont partagé

le gouvernement des siècles : à l'empire du Père appartiennent les temps qui

ont précédé la venue du Christ ; l'empire du Fils comprend les douze siècles et

demi que doit clore l'année 1260, et à cette date les peuples passeront sous

l'empire de l'Esprit. Il ajoutait qu'on verrait alors s'opérer dans les

consciences, et simultanément dans les institutions religieuses et civiles, un

changement, un progrès semblable à celui qui avait signalé la substitution du

nouveau Testament à l'Ancien. Ainsi l'homme avait eu trois états : sous

l'empire du Père, il avait été charnel ; spirituel et charnel à la fois sous

l'empire du Fils, et devait être. entièrement spirituel sous l'empire de

l'Esprit. De là trois sociétés diverses ou la prépondérance devait tour à tour

appartenir aux guerriers, aux clercs séculiers et aux moines. (Jean-Barthélemy

Hauréau 1812-1896)

Le moine bénédictin

Joachim de Flore donne ses lettres de noblesse au millénarisme. On a dit de ses

prédictions qu’elles constituaient le système prophétique le plus influent que

l’Occident ait connu avant Marx. Fervent lecteur de l’Apocalypse, Joachim eut

une vision telle que, non seulement il mieux le passé de l’humanité, mais

s’estima en mesure de prédire son avenir. Le paradis se

trouvait au terme de cet avenir, et non plus hors du temps, dans une autre

dimension. Dans sa marche vers ce paradis, l’humanité devait franchir trois

stades correspondant aux trois personnes de la trinité. Le premier stade, celui

de Père, il l’appela ordo conjugatorium. Il était caractérisé par la famille et

l’état conjugal. Le second stade, celui du Fils, était appelé ordo monachorum.

Il avait été inauguré par saint Benoît, fondateur du premier monastère. Le

troisième stade, correspondant à l’Esprit, était celui des viri spirituales, une

petite élite de mâles, apparentée aux Parfaits cathares, constituant la sainte

avant-garde de l’humanité rachetée. Joachim croyait que l’humanité était déjà

entrée dans le troisième stade et il situait la fin du monde, c’est-à-dire

l’entrée dans le millénaire bienheureux, en l’an 1260. À ses yeux, le

développement des arts mécaniques était un excellent moyen de préparer

l’humanité aux lendemains qui chantent. (Jacques Dufresne, Après l'homme,

le cyborg ?, Multimonde, Québec, 1999)

Pour Joachim, l'histoire

constituait une véritable énigme qu'il s'agissait de déchiffrer à l'aide de

clefs, lesquelles ne pouvaient être trouvées que dans les textes sacrés.

Ceux-ci, en effet, étaient réputés issus de la main de Dieu lui-même dont il

s'agissait justement de comprendre le plan secret puisque l'histoire passée et

à venir ne pouvait qu'en découler. Dans la tradition chrétienne, ces textes

sacrés étaient répartis en deux grandes composantes qui divisaient elles-mêmes

l'histoire en deux grandes époques, soit l'Ancien Testament dominé par les

interventions d'un Dieu représenté sous la figure du Père Éternel et le Nouveau

Testament qui correspond essentiellement à la période chrétienne dominée par la

figure du Christ, le Fils du Père. Or, l'un des dogmes centraux du

christianisme est celui de la Trinité qui affirme qu'il y a trois personnes en

Dieu, soit le Père et le Fils, bien sûr, mais aussi l'Esprit-Saint. Dès lors,

puisqu'un premier « état » de l'humanité, évoqué par l'Ancien Testament, se

présente comme celui du Père et qu'un autre associé au Nouveau Testament peut

être placé sous l'égide du Fils, pourquoi n'y aurait-il pas place pour un

troisième état dans l'histoire de l'humanité qui serait celui de l'Esprit-Saint

? Bien que Joachim se soit défendu d'associer trop directement chacun de ces

états à telle ou telle personne de la Trinité, l'idée de faire ainsi appel à la

troisième personne de cette Trinité ouvrait pour lui la possibilité d'aller

au-delà du message chrétien ou, plus précisément, de le dépasser sans le renier

pour autant. En cela, il n'était que l'un de ceux qui furent ou qui devaient

être séduits par les perspectives spirituelles inépuisables offertes par

l'Esprit-Saint dont le rôle dans l'économie du salut avait, en quelque sorte,

l'avantage d'être encore à définir. Joachim, qui mettra d'ailleurs ce nouvel

état de l'humanité sous le patronage des moines, y verra l'occasion d'un

dépassement spirituel qui peut paraître bien inoffensif, mais l’idée d’un

légitime dépassement du message chrétien devait faire son chemin au sein de la

théologie puis de la philosophie de l’histoire. (Maurice Lagueux, Actualité

de la philosophie de l'histoire, p 62, Presses de l'Université Laval, Québec

2001)

Notes

1 http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Joachim_de_Flore

2 http://oliviana.revues.org/document39.html

3 Dans sa

bulle Sancta Romana du 7 octobre 1317, Jean XXII désigne les "spirituels" franciscains,

apostoliques, bégards et tenants du Libre-Esprit, sous la dénomination

officielle de "Fraticelles" :

les "fraticelles" (de l’italien "fraticelli" = petits

frères) sont les membres des ordres religieux fondés en Italie au cours du

XIIIe siècle, et tout particulièrement les franciscains ; ce nom est aussi

porté par les groupes qui se sont séparés des franciscains aux XIVe et XVe

siècles, accusant ces derniers d’avoir des vues erronées sur la notion de

pauvreté. Les spirituels (ou célestins) franciscains, qui ont été les premiers

à faire dissidence, pratiquaient un ascétisme rigoureux. De petits groupes de

fraticelles poursuivirent leurs activités pendant plus d’un siècle mais la

répression que l’Eglise exerça à leur encontre au cours du XVe siècle et la

baisse de leur popularité les firent disparaître à jamais.

Auteur : Jean-Paul

Coudeyrette

Référence publication

: Compilhistoire ;

toute reproduction à but non lucratif est autorisée.

Date de mise à jour :

23/03/2017

SOURCE : http://compilhistoire.pagesperso-orange.fr/JoachimFlore.htm

Joachim

in seinem Studierzimmer, Holzschnitt aus: Joachim von Fiore: Expositio in librum

Cirilli de magnis tribulationibus & statu sancte matris ecclesie cum

compilatione Theolosphori de Cusentia (u. a. Schriften), Venedig, B.

Benali, (1516)

Also

known as

Joachim de Floris

Joachim of Flora

Joachim the Prophet

Joachim von Fiore

Gioacchino….

Profile

Born to a middle class

family; his father was

a notary.

Page to the court of

the Norman King Roger

of Sicily. Pilgrim to Palestine. Priest. Benedictine Cistercian monk at Santa

Maria della Sambucina Abbey near Luzzi, Italy,

where he tried to reform the Order. Abbot at

Santa Maria di Corazzo Abbey in Calabria, Italy in 1176. Hermit at

Pietro Alto in 1183.

Left the Cistercian order

and founded a congregation at Fiore, Italy c.1190.

Mentioned by Dante in the Paradiso as being in heaven. Never

officially beatified,

he was been referred to as Beatus since his death.

Prolific writer on ascetics,

clerical reform, and biblical studies, including treatises on the Gospels, an

exposition on Revelations, and a concordence of the Old and New Testaments that

were based on a moment of insight he was given upon waking one Easter morning.

After his death,

his works were used to bolster the arguments of some heretics (the

Joachimites) who believed that the year 1260 would

usher in the era of the Holy

Spirit, replacing the era of Christ, a teaching condemned by the Lateran

Council of 1215.

Born

c.1130 at Celico, Calabria,

Kingdom of Naples (in

modern Italy)

30 March 1202 at Fiore, Calabria, Italy of

natural causes

Additional

Information

Saints

of the Day, by Katherine Rabenstein

books

Our Sunday Visitor’s Encyclopedia of Saints

other

sites in english

Frontline by Bernard McGinn

Lateran

IV Council at Fordham

images

fonti

in italiano

Vatican: Occasione delle Celebrazioni per l’VIII

Centenariodella Morte dell’Abate Gioacchino da Fiore

MLA

Citation

“Blessed Joachim of

Fiore“. CatholicSaints.Info. 29 March 2023. Web. 31 March 2025.

<https://catholicsaints.info/blessed-joachim-of-fiore/>

SOURCE : https://catholicsaints.info/blessed-joachim-of-fiore/

Joachim

of Flora - Vatican Library

Gioacchino

da Fiore, miniatura sec. XIV, Codice Chigiano, Biblioteca Apostolica Vaticana

Joachim of Flora

Cistercian abbot and

mystic; b. at Celico, near Cosenza, Italy,

c. 1132; d. at San Giovanni in Fiore, in Calabria, 30 March, 1202.

His father, Maurus de

Celico (whose family name is said to have been Tabellione), a notary holding

high office under the Norman kings of Sicily,

placed him at an early age in the royal Court. While on a pilgrimage to

the Holy Land, Joachim was converted from the world by the sight of some great

calamity (perhaps an outbreak of pestilence). He passed the whole of Lent in

contemplation on Mount Thabor, where he is said to have received celestial

illumination for the work of his life. Returning to Italy,

he retired to the Cistercian Abbey

of Sambucina, probably in 1159, and for some years devoted himself to lay

preaching, without taking the religious habit or receiving any orders.

The ecclesiastical

authorities raising objections to his mode of life, he took the Cistercian habit

in the Abbey of Corazzo, and was ordained priest,

apparently in 1168. He now applied himself entirely to Biblical study, with a

special view to the interpretation of the hidden meaning of the Scriptures. A

few years later, much against his will, he was elected abbot.

Finding the duties of

his office an intolerable hindrance to what he deemed his higher calling, he

appealed, in 1182, to Pope Lucius III, who relieved him of the temporal care of

his abbey,

and warmly approved of his work, bidding him continue it in whatever monastery he

thought best. He spent the following year and a half at the Abbey of Casamari,

engaged upon his three great books, and there a young monk,

Lucas (afterwards Archbishop of Cosenza),

who acted as his secretary, tells us of his amazement at seeing so famous and

eloquent a man wearing such rags, and of the wonderful devotion with which he

preached and said Mass.

The papal approbation was

confirmed by Urban

III, in 1185, and again, more conditionally, by Clement

III, in 1187, the latter exhorting him to make no delay in completing his

work and submitting it to the judgment of the Holy

See. Joachim now retired to the hermitage of Pietralata, and finally

founded the Abbey of Fiore (or Flora) among the Calabrian mountains, which

became the center of a new and stricter branch of the Cistercian

Order approved by Celestine

III in 1198. In 1200 Joachim publicly submitted all his writings to

the examination of Innocent

III, but died before any judgment was passed. It was held to be in answer

to his prayers that

he died on Holy

Saturday, "the Saturday on which Sitivit is sung, attaining

the true Sabbath,

even as the hart panteth after the fountains of waters." The holiness of

his life is unquestionable; miracles were

said to have been wrought at his tomb,

and, though never officially beatified,

he is still venerated as

a beatus on 29 May.

Dante voiced

the general opinion of his age in declaring Joachim one "endowed with

prophetic spirit." But he himself always disclaimed the title of prophet.

The interpretation of Scriptural prophecy, with reference to the history and

the future of the Church,

is the main theme of his three chief works: "Liber Concordiae Novi ac

Veteris Testamenti," "Expositio in Apocalipsim," and

"Psalterium Decem Cordarum." The mystical basis of his teaching is

the doctrine of

the "Eternal Gospel," founded on a strained interpretation of the

text in the Apocalypse (14:6).

There are three states of the world, corresponding to the three Persons of

the Blessed

Trinity. In the first age the Father ruled, representing power and

inspiring fear, to which the Old

Testament dispensation corresponds;

then the wisdom hidden through the ages was revealed in the Son, and we have

the Catholic Church of

the New

Testament; a third period will come, the Kingdom of the Holy Spirit, a

new dispensation of

universal love,

which will proceed from the Gospel of Christ,

but transcend the letter of it, and in which there will be no need for

disciplinary institutions. Joachim held that the second period was drawing to a

close, and that the third epoch (already in part anticipated by St. Benedict)

would actually begin after some great cataclysm which he tentatively calculated

would befall in 1260. After this Latins and Greeks would be united in the new

spiritual kingdom, freed alike from the fetters of the letter; the Jews would

be converted, and the "Eternal Gospel" abide until the end of the

world.

Although certain

doctrines of Joachim concerning the Blessed

Trinity were condemned by the Lateran Council in 1215, his main

teaching does not seem to have excited suspicion until the middle of the

century. Many works had meanwhile come into being which were wrongly attributed

to Joachim. Among these the "De Oneribus Prophetarum," the

"Expositio Sybillae et Merlini," and the commentaries on Jeremias and

Isaias are the most famous. The sect of

the "Joachists" or "Joachimists" arose among the

"spiritual" party among the Franciscans,

many of whom saw Antichrist already

in the world in the person of Frederick

II, nor was their faith shaken

by his death in 1250. One of their number, Fra Gherardo of Borgo San Donnino,

wrote a treatise entitled "Introductorium in Evangelium Aeternum", of

which the contents are now known only from the extracts made by the commission

of three cardinals who

examined it in 1255. From these it is clear that the Joachists went far beyond

what the abbot himself

had taught. They held that, about the year 1200, the spirit of life had gone

out of the two Testaments and that Joachim's three books themselves constituted

this "Eternal Gospel," which was not simply to transcend but to

supersede, the Gospel of Christ. The Catholic priesthood and

the whole teaching of the New

Testament was to be rendered void in a few years.

This work was solemnly condemned

by Alexander

IV, in 1256, and the condemnation involved the teaching of Joachim himself.

His central doctrine was

confuted by St.

Thomas in the Summa Theologica (I-II, Q. cvi, a. 4), and its Franciscan exponents

were sternly repressed by St.

Bonaventure. Another blow was given to the movement when the fatal year

1260 came, and nothing happened. "After Frederick

II died who was Emperor," writes Fra

Salimbene of Parma,

"and the year 1260 passed, I entirely laid aside this doctrine,

and I am disposed henceforth to believe nothing save what I see." It was

revived in a modified form by the later leader of the spiritual Franciscans,

Pier Giovanni Olivi (d. 1297), and his follower, Ubertino da Casale, who left

the order in 1317. We hear a last echo of these theories in the letters of

Blessed Giovanni dalle Celle and the prophecies of Telesphorus

of Cosenza during the Great Schism, but they were no longer taken

seriously.

Sources

Divini vatis Abbatis

Joachim Liber Concordiae novi ac veteris Testatmenti (Venice, 1519);

Expositio magni prophetae Abbatis Joachim in Apocalipsim: Eiusdem

Psalterium Decem Cordarum opus prope divinum (Venice, 1527); REUTER, Geschichte

der religiösen Aufklärung im Mittelalter, II (Berlin, 1877); TOCCO, L'Eresia

nel Medio Evo (Florence, 1884); DENIFLE, Das Evangelium aeternum und die

Commission zu Anagni in Archiv fur Litteratur- und Kirchen-Geschichte, I

(Berlin, 1885): HOLDER-EGGER, Cronica Fratris Salimbene de Adam Ordinis

Minorum (Hanover, 1905-08); WICKSTEED, The Everlasting Gospel in The

Inquirer (London, 1909); FOURNIER, Études sur Joachim de Flore et ses

doctrines (Paris, 1909). The only contemporary account is the

sketch, Virtutum B. Joachimi synopsis, by LUCAS OF COSENZA, his secretary:

but the fuller Vita by JACOBUS GRAECUS SYLLANAEUS, written in 1612,

is professedly drawn from an ancient manuscript then preserved at Fiore. Both

are printed by the Bollandists, Acta SS., May, VII.

Gardner, Edmund.

"Joachim of Flora." The Catholic Encyclopedia. Vol. 8. New York:

Robert Appleton Company, 1910. 30 Mar. 2015

<http://www.newadvent.org/cathen/08406c.htm>.

Transcription. This

article was transcribed for New Advent by Alison S. Britton. For the

Triumph of the Immaculate Heart of Mary.

Ecclesiastical approbation. Nihil

Obstat. October 1, 1910. Remy Lafort, S.T.D., Censor. Imprimatur. +John

Cardinal Farley, Archbishop of New York.

Copyright © 2023 by Kevin Knight.

Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

SOURCE : http://www.newadvent.org/cathen/08406c.htm

Joachim, Abbot of Floris

Joachim, Abbot Of Floris,

was born at Celico, in the diocese of Cosenza, about 1130. After a short

residence at the court of Roger of Sicily, he journeyed to Jerusalem, and on

his return joined the Cistercians, and became abbot of Corace (Curatium), in Calabria.

This office he resigned, however, some time after, and founded himself a

monastery at Floris, near Cosenza. Joachim died between 1201 and 1202. He

enjoyed great reputation during his life: he was reverenced by many as a

prophet, and stood in high consideration with popes and princes, but since his

day he has been very variously judged. Praised as a prophet by J.G. Syllanaeus,

and defended by the Jesuit Papebroch, he was accused of heresy by Bonaventura,

and called a pseudo-prophet by Baronius. His partisans claimed that he worked

miracles, but it appears better proved that he wrote prophecies, and denounced

in the strongest terms the growing corruption of the Romish hierarchy. He

endeavored to bring about a reformation. His character has perhaps been best

delineated by Neander (Ch. Hist. 4, 220), who says of him: "Grief

over the corruption of the Church, longing desire for better times, profound

Christian feeling, a meditative mind, and a glowing imagination, such are the

peculiar characteristics of his spirit and his writings." He complained of

the deification of the Roman Church, opposed the issue of indulgences,

condemned the Crusades as antagonistic to the express purpose of Christ, who

had himself predicted only the destruction of Jerusalem, decried the simonious

habits of the clergy, and even argued against the bestowal of temporal power on

the pope, fearing that the contentions in his day for temporal power might

ultimately result, as they eventually did, in the assumption of "spiritual

things which do not belong to him." Joachim's doctrines, however, are

somewhat peculiar. His fundamental argument is that the Christian era closes

with the year 1260, when a new era would commence under another dispensation.

Thus the three persons of the Godhead divided the government of ages among

them: the reign of the Father embraced the period from the creation of the

world to the coming of Christ; that of the Son, the twelve centuries and a half

ending in 1260, and then would commence the reign of the Holy Spirit. This

change would be marked by a progress similar to that which followed the

substitution of the new for the old dispensation. Thus man, after having been

carnal under the Father, half carnal and half spiritual under the Son, would,

under the Holy Ghost, become exclusively spiritual. So there have been three

stages of development in society, in which the supremacy belonged successively

to warriors, the secular clergy, and monks (comp. Neander, Church History,

4, 229 sq.). As Joachim found many adherents, the third Lateran Council, at the

request of Alexander III, condemned Joachim's "mystical extravagances

;" Alexander IV was still more severe in opposition to Joachim; and in

1260 the Council at Arles finally pronounced all followers of Joachim heretics.

Joachim's ideas were chiefly presented in the form of meditations on the N.T.

He strongly opposed the scholastic theology, which aimed at establishing the

principles of faith dialectically, and also the manner in which Peter Lombard

explained the doctrine of the Trinity. Towards the middle of the 13th century

these views had gained a large number of adherents. Among the many works

attributed to Joachim some are undoubtedly spurious, while others have probably

been subjected to additions, etc., in consequence of his popularity (compare

Neander, 4, 221, note). The Expositio super Apocalypsim (Venice,

1517, 4to, often reprinted), Concordioe Veteris ac Novi Testamenti libri

v (Venice, 1519, 8vo), and the Psalterium decem Chordarum appear

to be genuine. Among the others bearing his name are commentaries on Jeremiah,

the Psalms, Isaiah, parts of Nahum, Habakkuk, Zechariah, and Malachi; also a

number of prophecies concerning the popes, and predicting the downfall of the

papacy. All these were published at Venice (1519-1524) and Cologne (1577). His

Life was written by Gregory di Lauro (Naples, 1660, 4to). Among the MS. works

attributed to him, Prophetioe et Expositiones Sibyllarum; Excerptiones e

libris Joachimi de Mundi fine, de Terroribus et AErumnis, seu de pseudo-Christis;

Prophetioe de Oneribus Provinciarum; Epistoloe Joachimni de suis

Prophetiis; and Revelationes, are to be found in the public libraries

of Paris. See Hist. Litter. de la France, vol. 20; Dom Gervaise, Histoire

de l'abbé Joachim; Tiraboschi,

Storia della letter. Ital. vol. 5, 2d ed. Gregoire Laude, Vie de l'abbé Joachim; Hoefer, Nouv. Biog. Générale, 26, 718; Neander, Ch. History, 4, 215 sq. Herzog, Real-Encyklop. 6, 713 sq.; Engelhardt, Joachim, etc., in Kirchengesch. Abhandlungen (Erl. 1832).

SOURCE : https://www.biblicalcyclopedia.com/J/joachim-abbot-of-floris.html

Blessed Joachim of Fiore,

OSB Cist. Abbot (PC)

(also known as Joachim de

Floris)

Born at Celico, Calabria,

Italy, c. 1130; died 1202. Joachim was a visionary and prophet who, early in

life, adopted an ascetic life. After a pilgrimage to Palestine, he entered the

Cistercian abbey at Sambucina. In 1176, he became abbot of Corazzo, and about

1190, founded his own monastery at Fiore--a new Cistercian Congregation. His

life was marked with great piety and simplicity. He looked for a new age of the

Spirit, when the papal Church would be superseded by a spiritual Church in

which popes, priests, and ceremonies would disappear, and the Holy Spirit would

fill the hearts of all Christ's followers.

Thus, his heart was

Franciscan and, in a way, he anticipated the reforming zeal and simple faith of

the Quakers. It is not surprising that doubts were sometimes thrown upon his

orthodoxy and that many were disturbed by his original and even startling

views.

Nevertheless, he opened

the way for others to follow, and kindled a hope that ran through the medieval

world and stirred the intellect of the Church. Reformation was in the air, and

many things which he foresaw or foretold came to birth in the century that

followed, in the great days of Dominic, Francis of Assisi, and Ignatius Loyola.

A new emphasis was placed

on the work of the Holy Spirit, and after the gloom which preceded, there burst

upon the world fresh and radiant visions of saintliness and virtue, and with

them a new warmth and glow of religious life. A wave of exhilaration swept

across Europe, and in that golden age of art and genius men looked beyond the

outward forms and found in their own hearts a living and personal experience of

God.

Joachim helped to give

birth to this new mood of feeling and spontaneity, which later found song in

such words as "O Jesus, King Most Wonderful" and "Jesu, the very

thought of Thee." It was Pentecost set to music:

When once Thou visitest

the heart,

Then truth begins to

shine,

Then earthly vanities

depart,

Then kindles love divine.

O Jesus, Light of all

below!

Thou Fount of living

fire,

Surpassing all the joys

we know,

And all we can desire.

With this inner fire went

a consuming love that burned in the heart of Saint Francis and his friars, that

sent Dominic and his preachers out of their churches into the hills and

highways, and that in a thousand monasteries set up Christian communities to

care for the welfare of the people.

He was a prolific

ascetical writer. His commentary on the Book of Revelation gave his the title

"the Prophet" by which he was described by Dante: "the Calabrian

abbot Joachim, endowed with prophetic spirit" (Paradiso, XII). Thus

Joachim was among the enthusiasts, who turned for inspiration to the Bible. Unfortunately,

after his death the Franciscan Spirituals used his books to uphold their

heretical tendencies. Nevertheless, Joachim has always been given the title of

beatus, because, as a mystic and a prophet, he refreshed the life of the Church

(Benedictines, Encyclopedia, Gill).

SOURCE : http://www.saintpatrickdc.org/ss/0330.shtml

Beato Gioacchino da Fiore Abate

cistercense

Celico, Cosenza, 1130 c.

- Fiore, Cosenza, 30 marzo 1202

Gioacchino da Fiore nacque a Célico (Cosenza) intorno al 1130, da un'umile famiglia d'agricoltori o, secondo altri, da un notaio. Dopo aver visitato la Palestina, si fece frate cistercense e in seguito fu nominato abate. Tra i vari monasteri di cui fu ospite si ricorda l'abbazia di Casamari. In seguito ad una crisi spirituale, abbandonò l'ordine e dopo un periodo di eremitaggio fondò la congregazione florense, che prende titolo dal monastero di san Giovanni in Fiore, sulla Sila, dove ebbe sede, e che nel 1570 confluì nell'ordine dei cistercensi. Gioacchino morì intorno al 1202, secondo alcuni a Pietralta o Petrafitta, secondo altri a Corazzo o S. Martino di Canale o S. Giovanni in Fiore. La sua morte avvenne quando san Francesco, nella malattia della prigionia a Perugia, concepiva i primi germi della conversione tutta basata sul principio di povertà. A Gioacchino è attribuita la predizione degli ordini francescano e domenicano, nonché dei colori dei relativi abiti. Nell'ordine francescano si videro praticamente realizzate le aspettative di Gioacchino; e i francescani rigorosi (veri e propri gioachimiti) si dissero "spirituali" con tipico termine gioachimita dedotto dalla profezia relativa alla Terza Età, da lui detta "dello Spirito Santo", un'Età di rigenerazione della Chiesa e della società, col ritorno alla primigenia povertà e umiltà.

Gioacchino da Fiore può essere definito monaco, abate, teologo, esegeta, apologeta, pensatore, riformatore, mistico, filosofo, veggente, asceta, profeta. Da un lato scriveva e predicava, dall'altro si macerava in incredibili penitenze. Nel 1215 il Concilio Lateranense IV condannò una sua opinione relativa al teologo Pietro Lombardo, ma salvaguardò la persona di Gioacchino, perché egli aveva ribadito più volte la sua adesione alla dottrina cattolica e aveva chiesto d'essere corretto dai suoi confratelli o dalla Chiesa stessa, ordinando che tutti i suoi scritti venissero sottoposti al vaglio della S. Sede e dichiarando di ritenere validi solo quelli che la Chiesa stessa avrebbe approvato. Fra le sue opere è molto importante il Liber figurarum, in cui egli spiega la dottrina cattolica per mezzo di figure simboliche (due delle quali -- quella del drago a sette teste e quella dei tre cerchi trinitari -- sono presentate in questo sito, accanto alla miniatura di Gioacchino con l'aureola di santo presente nel manoscritto Chigi A.VIII.231 della biblioteca vaticana). Tale Liber è notevole anche dal punto di vista artistico: lo stesso Gioacchino, infatti, fu ritenuto bravo pittore, tanto che sono attribuite a lui l'ideazione e la realizzazione dei mosaici della basilica veneziana di S. Marco. Subito dopo la sua morte, la vox populi lo proclamò santo e i seguaci inviarono alla S. Sede la documentazione dei numerosi miracoli, ora ripubblicati da Antonio Maria Adorisio. Ciò al fine d'avviare il processo di canonizzazione.

Se da una parte la memoria della santità di Gioacchino fu inquinata da errate interpretazioni della sua dottrina, dovute sia ad avversari sia a seguaci troppo zelanti, nonché dall'attribuzione a lui di false profezie ed opinioni teologiche, dall'altra il papa Onorio III con una bolla del 1220 lo dichiarò perfettamente cattolico e ordinò che questa sentenza fosse divulgata nelle chiese. Il fervido culto popolare di Gioacchino da Fiore si diffuse presto a largo raggio. Dante Alighieri lo collocò fra i beati sapienti con queste parole: "E lucemi da lato / il calabrese abate Gioacchino / di spirito profetico dotato" (Par. XII). Inoltre Gioacchino è presentato col titolo di beato negli Acta Sanctorum compilati e pubblicati dai gesuiti bollandisti nel 1688, nonché in dizionari ed enciclopedie varie. E nel rituale dei monaci florensi esisteva la messa in onore del beato Gioacchino che veniva celebrata il 30 marzo (giorno della sua morte), il 29 maggio e in altre occasioni, come pure esisteva un'antifona dei vespri in cui si esaltava il suo spirito profetico (frase poi tradotta da Dante nella Divina Commedia). Ciò ha fatto sì che -- a quanto scrivono Emidio De Felice e Orietta Sala nei loro dizionari d'onomastica -- si deve al suo carisma la diffusione in Italia del nome personale Gioacchino.

Le sue spoglie -- di cui recentemente è stata fatta una ricognizione -- si

trovano nella cripta dell'abbazia di S. Giovanni in Fiore, comune che ha preso

il nome proprio da tale abbazia. Nel 2001 l'arcivescovo di Cosenza-Bisignano

mons. Giuseppe Agostino ha riaperto il processo di canonizzazione per portare

presto Gioacchino da Fiore alla piena gloria degli altari e -- si ritiene --

anche al titolo di "dottore della Chiesa".

Scritti di Carmelo Ciccia su Gioacchino da Fiore:

· Dante e Gioachino da Fiore, in "La sonda", Roma, dic. 1970, poi incluso nel libro: C. Ciccia, Impressioni e commenti, Virgilio, Milano, 1974

· Attualità di Gioacchino da Fiore, in "Silarus", Battipaglia (SA), genn.-febbr. 1995

· Dante e le figure di Gioacchino da Fiore, in Atti della "Dante Alighieri" a Treviso, vol. II, Ediven, Venezia-Mestre 1996

· Dante e Gioacchino da Fiore, Pellegrini Editore, Cosenza, 1997, pagg. 160

· Gioacchino da Fiore, "Avvenire", Roma, 22.XI.1997

· Un'opera di giustizia storica da parte della Chiesa ! L'auspicata beatificazione di Gioacchino da Fiore, "Parallelo 38", Reggio Calabria, genn. 1998

· Dalla parte degli studiosi / Il veltro di Dante e Gioacchino da Fiore, "Parallelo 38", Reggio Calabria, mag. 1998

· Padre Pio e l'abate Gioacchino, "Il corriere di Roma", 30.I.1999

· Recensione a Gioacchino da Fiore, invito alla lettura di Gian Luca Potestà, "La voce del CNADSI", Milano, 1.I.2000

· Pio IX e Gioacchino da Fiore, "Il corriere di Roma", 29.II.2000

· Utinam Ioachimus de Flore quam primum beatus declaretur, "Latinitas", Città del Vaticano, sett. 2000

· È ingiusto emarginare Gioacchino da Fiore, "Il gazzettino", Venezia, 29.XI.2000

· La santità di Gioacchino da Fiore, "Talento", Torino, apr.-giu. 2001, poi incluso nel libro: C. Ciccia, Allegorie e simboli nel Purgatorio e altri studi su Dante

Autore: Carmelo Ciccia

Note: Per

approfondire: www.centrostudigioachimiti.it

SOURCE : http://www.santiebeati.it/dettaglio/47825

Teca

contenente i resti di Giocchino da Fiore, fondatore dell'Ordine florense, Abbazia

Florense, San Giovanni in Fiore

Überreste

von Joachim von Fiore, Gründer des Florenser-Ordens

Eccellenza

Reverendissima,

l'Arcidiocesi

di Cosenza-Bisignano, affidata alle sue cure pastorali, si appresta a celebrare

l'VIII centenario della pia morte dell'Abate Gioacchino da Fiore, che illustrò

la sua terra di origine e l'intera Chiesa con una singolare testimonianza di

fede. Il Santo Padre, informato dell'iniziativa, desidera unirsi spiritualmente

al comune rendimento di grazie al Signore per il dono da Lui fatto alla Chiesa

nella persona di questo sacerdote umile e pio, ed auspica che le celebrazioni

centenarie suscitino nei fedeli di codesta Arcidiocesi e dell'intera Calabria

un più consapevole attaccamento alle proprie radici cristiane per un rinnovato

slancio di fedeltà a Cristo e di amore ai fratelli.

Il

30 marzo 1202, presso la grangia di S. Martino di Canale, Gioacchino, abate di

Fiore, terminava il corso della propria esistenza terrena. Commentando

l'evento, Luca di Casamari, Arcivescovo di Cosenza, scriveva che nel sabato in

cui si cantava il Sitientes gli fu concesso, raggiunto il vero sabato, di

affrettarsi come un cervo alle sorgenti delle acque (cfr Memorie, p. 192).

Gioacchino

nacque a Celico, in Calabria, intorno al 1135 e, ordinato sacerdote, a circa 35

anni entrò dapprima nel monastero cistercense di Santa Maria della Sambucina

nei pressi di Luzzi e poi in quello di Corazzo, divenendone Abate già nel 1177.

In tale veste, tra il 1182 ed il 1183 si recò a Casamari e lì rimase per circa

un anno e mezzo. Il periodo trascorso in tale monastero gli permise di lavorare

alla redazione delle sue opere maggiori. Ritornato a Fiore, dette vita ad una

nuova famiglia monastica, le cui Costituzioni risultano oggi perdute.

A

motivo dei suoi incarichi e delle sue molteplici competenze, Gioacchino si

trovò ad intrattenere numerosi contatti con la Sede apostolica. Nel maggio del

1184 lo troviamo a Veroli, presso il Papa Lucio III e la Curia. Qualche anno

più tardi egli è a Roma presso Clemente III, e il 25 agosto 1196 ottiene dal

Papa Celestino III la Lettera bollata Cum in nostra, con la quale viene

approvata la famiglia monastica da lui fondata.

È

vero che successivamente il Concilio Lateranense IV dovette correggere certi aspetti

della sua dottrina trinitaria e che la sua dottrina del ritmo trinitario della

storia creò gravi problemi nella prima fase della storia francescana; tuttavia

lo stesso Concilio Lateranense IV difese la sua integrità personale, comprovata

dalla sua lettera a Papa Innocenzo III ("Protestatio") e dal Commento

all'Apocalisse. Tra i suoi lettori ed estimatori Gioacchino annoverò il Papa

Innocenzo III, che più volte ebbe a citarlo nei suoi documenti. L'Abate di

Fiore professò sempre fedeltà e obbedienza alla Sede di Pietro, a cui sottopose

con umiltà le proprie opere. Nel Commento all'Apocalisse così ne espone il

motivo: se san Paolo "portò i suoi scritti agli apostoli che lo

precedevano, nel dubbio di correre o di aver corso invano (cfr Gal 2, 2),

quanto a maggior ragione io, che sono niente, non voglio essere giudice di me

stesso, ma dev'esserlo piuttosto il Sommo Pontefice, che giudica tutti ed egli

stesso non è giudicato da nessuno" (fol. 224ra-b). Affermazioni riproposte

anche nell'Epistola prologale, che viene ritenuta il suo

"testamento".

Negli

scritti come nella sua vicenda terrena, Gioacchino appare una persona

innamorata di Dio, un apostolo ardente di zelo, un predicatore appassionato.

Egli fu soprattutto uomo della Parola. La sua opera esegetica - nonostante i

problemi che pone - merita attento studio e può essere fonte di conoscenze

utili, anche a motivo del suo spirito ecumenico.

Dalla

continua meditazione della Parola rivelata, Gioacchino trasse l'energia

spirituale per additare agli uomini le vie di Dio. Ricorda il suo

biografo: "Nel tempo dell'ira, come un altro Geremia, Gioacchino è

stato fatto riconciliazione, intercedendo soprattutto per i poveri" (Vita,

p. 190). Non ebbe timore di affrontare a viso aperto i potenti della terra,

come l'imperatore Enrico VI, che invitò a recedere dal suo comportamento

indegno, se non voleva subire l'ira divina (cfr ibid., p. 189). Fermezza mostrò

pure nei confronti dell'imperatrice Costanza (cfr Memorie, p. 195).

Gioacchino,

che considerò scopo e passione della sua esistenza l'amore della Parola di Dio,

ricorda all'uomo di oggi, inondato di parole e spesso affascinato da

pseudo-valori, che "una sola è la cosa di cui c'è bisogno" (Lc 10,

42), e che occorre vivere di "ogni parola che esce dalla bocca di

Dio" (Mt 4, 4). Egli testimonia, altresì, che la Scrittura va letta con la

Chiesa e nella Chiesa, "credendo integralmente ciò in cui essa crede,

accettando le sue correzioni riguardo sia alla fede che ai costumi, rifiutando

ciò che essa rifiuta e accogliendo ciò che essa accoglie, e credendo fermamente

che le porte dell'inferno non possono prevalere contro di essa" (Epistola

prologale).

Egli

ebbe in gran conto la preghiera e la contemplazione, vissute nel silenzio e

nella quiete, in continua ricerca di Dio, "Padre della luce, nel quale non

c'è variazione né ombra di cambiamento" (Gc 1, 17). La sua singolare

esperienza costituisce per il credente del nostro tempo un potente richiamo a

non temere la solitudine, ma a costellare l'esistenza di spazi di raccoglimento

e di orazione per ritrovare nell'incontro con Dio la possibilità di

un'esistenza più piena e più autentica.

L'Abate

di Fiore visse in grande povertà e considerò unica vera ricchezza il possesso

di Dio. Incurante del prestigio che gli veniva dalla sua carica e della stima

dei potenti del tempo, mantenne sempre un atteggiamento umile, e fu tenace e

gioioso imitatore del Figlio di Dio che, da ricco qual era, si fece povero per

noi (cfr 2 Cor 8, 9) sino a non avere dove posare il capo (cfr Mt 8, 20). Il

suo continuo riferirsi a Cristo "mite ed umile di cuore" (cfr Mt 11,

29) è ricordato dall'Arcivescovo Luca di Casamari che, riferendo come l'Abate

si recasse frequentemente a pulire "con le proprie mani tutta

l'infermeria" (Memorie, p. 195), aggiunge: "Mi meravigliavo che

un uomo di tanta fama, dalla parola tanto efficace, portasse vesti vecchie e

logoratissime, in parte corrose nelle frange" (ibid., p. 191). Questo

singolare anelito alla povertà e al nascondimento fa di Gioacchino un potente

richiamo a considerare i perenni valori evangelici come la via migliore offerta

agli uomini di ogni tempo per costruire un mondo giusto,

fraterno e solidale.

Considerando

le testimonianze di virtù autenticamente cristiane offerte dall'Abate di Fiore,

il Sommo Pontefice esprime l'auspicio che la ricorrenza dell'VIII centenario

della sua morte costituisca per l'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, la quale

gli dette i natali e ne conserva le spoglie mortali, come anche per il Popolo

di Dio che è in Calabria, una preziosa occasione di riflessione e di spirituale

edificazione. Con questi voti, Sua Santità invia una speciale Benedizione

Apostolica a Vostra Eccellenza Reverendissima, ai fedeli dell'Arcidiocesi di

Cosenza-Bisignano ed a quanti, animati da sincero desiderio di verità, si

accosteranno alla figura di quest'insigne figlio della Calabria nel corso delle

celebrazioni giubilari.

Unisco

il mio personale augurio di pieno successo delle celebrazioni programmate,

mentre mi valgo della circostanza per confermarmi con sensi di distinto

ossequio

dell'Eccellenza

Vostra Reverendissima

dev.mo

ANGELO Card. SODANO

Segretario di Stato

Messaggio

Papa Francesco: Giornata mondiale creato, cita Gioacchino da Fiore, “non scoraggiarsi davanti alla barbarie umana”

27 Giugno 2024 @ 11:32

“La speranza è la

possibilità di rimanere saldi in mezzo alle avversità, di non scoraggiarsi nel

tempo delle tribolazioni o davanti alla barbarie umana”. Lo spiega il Papa, nel

messaggio per la Giornata mondiale del creato, che si celebra il 1° settembre

sul tema: “Spera e agisci con il creato”. “La speranza cristiana non delude, ma

anche non illude”, osserva Francesco: “se il gemito della creazione, dei

cristiani e dello Spirito è anticipazione e attesa della salvezza già in

azione, ora siamo immersi in tante sofferenze che San Paolo descrive come

tribolazione, angoscia, persecuzione, fame, nudità, pericolo, spada”. In questa

prospettiva, “la speranza è una lettura alternativa della storia e delle vicende

umane: non illusoria, ma realista, del realismo della fede che vede

l’invisibile. Questa speranza è l’attesa paziente, come il non-vedere di

Abramo”. A questo proposito, il Papa cita “quel grande visionario credente che

fu Gioacchino da Fiore, l’abate calabrese ‘di spirito profetico dotato’,

secondo Dante Alighieri, il quale “in un tempo di lotte sanguinose, di

conflitti tra Papato e Impero, di Crociate, di eresie e di mondanizzazione

della Chiesa, seppe indicare l’ideale di un nuovo spirito di convivenza tra gli

uomini, improntata alla fraternità universale e alla pace cristiana, frutto di

Vangelo vissuto”. “Questo spirito di amicizia sociale e di fratellanza

universale ho proposto in Fratelli tutti”, ricorda Francesco, secondo il quale

“questa armonia tra umani deve estendersi anche al creato, in un

antropocentrismo situato, nella responsabilità per un’ecologia umana e

integrale, via di salvezza della nostra casa comune e di noi che vi abitiamo”.

Gioacchino da Fiore

Enciclopedia on line

Monaco cistercense,

esegeta (Celico 1145 circa - San Giovanni in Fiore, secondo altre fonti

Pietrafitta, 1202). Secondo i dati tradizionali, G. era figlio d'un notaio

e, dopo un viaggio in Terrasanta, ove prese piena coscienza della sua vocazione

monastica, entrò nell'ordine

cistercense, all'abbazia della

Sambucina. Dopo esser passato per varî monasteri fu abate a Corazzo fino al

1187, quando da papa Clemente III fu esonerato dai suoi doveri di abate perché

potesse liberamente attendere ai suoi studî. Ritiratosi in meditazione sulla

Sila, in vita eremitica, raccolse intorno a sé dei seguaci con i quali costruì

l'eremo di S. Giovanni in Fiore e costituì l'ordine, poi detto florense,

approvato da Celestino III con una bolla del 1196.

Combattuto dai cistercensi, ma appoggiato dall'imperatore Enrico VI di

Hohenstaufen e da sua moglie Costanza, poté tuttavia dedicare le sue energie

alla redazione delle proprie opere e al consolidamento dell'ordine. Tra le sue

opere teologiche: il De articulis fidei e il De unitate seu

essentia Trinitatis, contro Pietro Lombardo,

opera condannata poi nel Concilio Lateranense del 1215 e oggi dispersa

(un Liber contra Lombardum di analogo contenuto, giunto fino a noi, è

di scuola gioachimita); tra le esegetiche: Concordia Novi ac Veteris

Testamenti, la Expositio in Apocalipsim e il Psalterium decem

chordarum e, incompiuto, il Tractatus super quattuor Evangelia; una

raccolta di sermoni; una biografia di s. Benedetto e infine una polemica contro

gli Ebrei,

il Contra Iudeos. Assai discussa l'autenticità di un compendio delle

dottrine di Gioacchino, con illustrazioni esplicative coeve, noto come Liber

figurarum. Fulcro di tutto il pensiero di G. è la considerazione dell'unità e

trinità di Dio, pensate non solo nell'interiorità del processo divino, ma

anche, e più, nel loro esplicarsi nella realtà storica, che va perciò intesa

come il manifestarsi di una economia provvidenziale, in cui a ogni persona della Trinità corrisponde

un'era storica: così al Padre corrisponde l'epoca precedente la venuta di

Cristo e il relativo Libro sacro, il Vecchio

Testamento; al Figlio l'epoca appunto di Cristo e della Chiesa con il Nuovo

Testamento; allo Spirito Santo, un'epoca ancora futura, l'età dello Spirito. Ma

come le tre persone trinitarie costituiscono l'unità divina, così le tre epoche

sono legate tra loro da una corrispondenza proporzionale, per cui ogni

personaggio storico della prima epoca ha l'equivalente, sempre, nella seconda:

per es., Abramo e

Zaccaria, Sara ed Elisabetta, Isacco e Giovanni

Battista, i dodici patriarchi e i dodici apostoli. Questa corrispondenza,

chiamata da G. concordia, gli permette poi d'intravedere le linee

fondamentali della terza età, che sarà età di suprema libertà, di

perfetta carità,

di completa spiritualità. Guida del genere umano nella terza età sarà un ordine

religioso perfetto (pensò ai suoi florensi? Certo i francescani pensarono al

proprio ordine), che assorbirà in sé laici, clero e la stessa

gerarchia ecclesiastica, avviando tutti i fedeli alla perfezione cristiana. Una

Chiesa così costituita, nella terza età, può certo attendere senza timore la

venuta dell'Anticristo,

con le terribili persecuzioni che l'accompagneranno, e poi il giudizio di Dio.

Profeta di questa nuova Chiesa, sottile ed entusiasta esegeta, G. esercitò

grande influenza sui suoi contemporanei, che o lo avversarono fieramente o ne

furono ardenti seguaci (gioachimiti).

© Istituto della

Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Riproduzione riservata

SOURCE : https://www.treccani.it/enciclopedia/gioacchino-da-fiore/

Gioacchino da Fiore

Vita e opere. Gioacchino

da Fiore nacque in Calabria nel 1145. Dal 1191 fu abate del chiostro da lui

fondato in San Giovanni in Fiore e qui morì nel 1202. Venne collocato da Dante

nel cielo del Sole per la sapienza del suo spirito profetico. Gioacchino

scrisse tre grandi opere per molti versi complementari: Concordia Novi et

Veteris Testamenti, Expositio in Apocalypsim, Psalterium decem chordarum.

Scrisse anche uno scritto teologico polemico contro Pietro

Lombardo, oggi perduto, il De unitate seu essentia Trinitatis; uno scritto

contro gli ebrei, l’Adversus Iudaeos; il De articulis fidei; i Tractatus super

quattuor Evangelia. È discussa l’autenticità del Liber figurarum, un albo

composto di figure e grafici.

La filosofia della

storia. A partire da una rigorosa esegesi del testo biblico, Gioacchino formulò

una filosofia della storia imperniata sulla corrispondenza delle tre

età della Storia alle tre persone della Trinità. Elementi analoghi alla

visione gioachimita della storia sono presenti anche nelle visioni di Ildegarda

di Bingen, strutturate su una ossatura biblica profetica e apocalittica; e,

come gli scritti di Ildegarda, anche quelli di Gioacchino sono caratterizzati

dalla presenza di immagini e diagrammi non puramente esornativi, ma

indispensabili per cogliere il significato più profondo delle sue intuizioni.

Secondo Gioacchino da Fiore all'era del Padre, caratterizzata dalla rigidità

della Legge veterotestamentaria, è succeduta quella del Figlio, "l'era

media" contrassegnata dalla centralità della Chiesa romana; ad essa succederà

l'età dello Spirito, i "tempi nuovi" in cui il mondo sarà

trasfigurato dalla venuta dello Spirito della gioia. Il succedersi delle

ere è indipendente dai comportamenti degli uomini, che possono soltanto

cogliere i segni dei tempi e adattarsi ad essi: è del resto lo stesso piano di

Dio che porta gli uomini dallo stato animale a quello psichico a quello

pneumatico o spirituale. Il segno dell'età dello Spirito che viene saranno

proprio gli "uomini nuovi", di fronte ai quali la Chiesa proverà un

invincibile terrore; gli sconvolgimenti descritti nell'Apocalisse segneranno

il momento del passaggio. Secondo la tradizione semitica, lo Spirito Santo

corrisponde al principio femminile di Dio. Questo aspetto in qualche misura

traspare anche nell'accostamento operato a Chartres dello

Spirito Santo con l'anima del mondo e la natura, e nell'esegesi di Gen. I, 2,

"sulle acque aleggiava lo Spirito di Dio".

L'Ecclesia spiritualis.

Nel Liber concordiae Novi et Veteris Testamenti, Gioacchino precisa il suo

punto di vista: modifica la visione della storia trasmessa da Agostino alla

teologia medievale. La teoria agostiniana proponeva un’interpretazione cristocentrica

della storia. Il monaco florense la rifiuta a favore di quella trinitaria che

implica una trasformazione del ruolo della gerarchia ecclesiastica e della

funzione dei sacramenti e della Bibbia. La nuova chiesa che Gioacchino attende

è l’Ecclesia spiritualis. Le dottrine di Gioacchino da Fiore vennero condannate

in quello stesso Concilio Lateranense del 1215 che stabilì l'impossibilità di

creare nuovi ordini monastici e impose l'obbligo della clausura alle donne che

abbracciavano la vita religiosa. Dopo la morte furono attribuiti a Gioacchino

molti commenti esegetici, profezie e vaticini. Fra questi è piuttosto noto il

Tractatus super Hyeremiam, risalente al 1230 circa e proveniente da ambienti

florensi o francescani. La dottrina di Gioacchino diede vita ad un vasto

movimento denominato gioachimismo, che ebbe seguito soprattutto fra i

francescani spirituali, specialmente Gerardo di Borgo San Donnino, Pier

di Giovanni Olivi e Ubertino da Casale che si ispirarono all’abate per

delineare i caratteri della “terza età” nella storia della salvezza

caratterizzata dalla piena e rigorosa attuazione della regola francescana in

opposizione con la chiesa corrotta. Altri temi propriamente gioachimiti quello

del papa angelico e dell’imperatore degli ultimi tempi, che ha il ruolo di

unire il mondo. (E.C.)

Bibliografia:

Edizioni

Super quattuor Evangelia, Torino 1960

Scritti minori. De articulis fidei, ed. Bonaiuti, Roma 1936

Adversus Iudaeos, ed. A. Frugoni, Roma 1957

Traduzioni italiane

Gioacchino da Fiore, Sull’Apocalisse (testo lat. a fronte), a cura di A. Tagliapetta, Feltrinelli, Milano 1994

Gioacchino da Fiore. Un maestro della civiltà europea. Antologia di testi, a cura di F. D’Elia, Rubbettino, Soneria Mannelli 1991

Gioacchino da Fiore Agli Ebrei (Adversus Iudaeos) M. Iiritano (trad. comm.); presentazione di B. Forte, Soveria Mannelli (Catanzaro), Rubbettino 1998

Gioacchino da Fiore Commento a una profezia ignota a cura di M. Kaup, Roma, Viella 1999

Gioacchino da Fiore Dialoghi sulla prescienza divina e la predestinazione degli eletti, a cura di G.L. Potestà, Roma, Viella 2001

Gioacchino da Fiore Introduzione all’Apocalisse, a cura di G.L. Potestà, Roma, Viella 1995

Gioacchino da Fiore: invito alla lettura, di G.L. Potestà, Milano, San Paolo, 1999 (raccolta di testi).

Gioacchino da Fiore. Un maestro della civiltà europea. Antologia di testi, a cura di F. D’Elia, Soveria Mannelli (Catanzaro), Rubbettino 1991.

Gioacchino da Fiore Trattati sui quattro Vangeli, a cura L. Pellegrini;

revisione e commento di G.L. Potestà; premessa di C. Leonardi, Roma,Viella 1999

Risorse on-line

http://www.uan.it/alim/testi/xii/AlimIoachFloreIudeosXIIteopro1.htm

http://www.centrostudigioachimiti.it/Gioacchino/GF_vita.asp

Studi

L’età dello Spirito e la

fine dei tempi in Gioacchino da Fiore e nel Gioachimismo medievale, 2 voll.,

Centro di Studi Gioachimiti, S. Giovanni in Fiore 1986

E. Buonaiuti, Gioacchino da Fiore. I tempi, la vita. Il messaggio, Giordano, Cosenza 1984

H. Grundmann, Studi su Gioacchino da Fiore, trad. it., Marietti, Genova 1989

B. McGinn, L’abate calabrese. Gioacchino da Fiore nella storia del pensiero

occidentale, trad. it., Marietti, Genova 1990Università di Siena - Facoltà di

lettere e filosofia

Manuale di Filosofia

Medievale on-line

|

Index | |La Filosofia nel Medioevo | | Caratteri fondamentali | | Interpretazioni |

| Medioevo e Filosofia Moderna| | Studio del Medioevo|

SOURCE : http://www3.unisi.it/ricerca/prog/fil-med-online/autori/htm/gioacchino.htm

GIOACCHINO da Fiore

di Mario Niccoli

Enciclopedia Italiana

(1933)

Profeta calabrese, una

delle figure più notevoli della spiritualità cristiana durante il Medioevo.

Scarsissimi i dati

biografici che si possono ricavare dagli scritti di G. stesso, mentre le

biografie "canoniche" di G. - quella di Luca arcivescovo di Cosenza e

già segretario del profeta (in Acta Sanctorum, maggio, VII, pp. 89-143),

l'altra pubblicata da Giacomo Greco (cosenza 1612), di su documenti esistenti

nella badia di S. Giovanni in Fiore, e quella di Gregorio da Lauro (Napoli

1660) - non sono che un'eco malsicura di quel vasto fiorire di leggende di cui

fu oggetto la persona di G. quasi all'indomani della sua morte. Né valore

maggiore hanno le attestazioni dei cronisti britannici Ruggero di Hoveden,

Benedetto di Peterborough e Raul di Coggeshall che, con lievi differenze,

mostrano G. profetizzare a Riccardo Cuor di Leone la vittoria delle armi

cristiane sul Saladino e annunciare l'avvento già verificatosi dell'Anticristo

in persona del pontefice. D'altra parte le polemiche suscitate dalla propaganda